ジョーシン2013

講演「2013情報入試模試の実施結果の分析と問題の講評」

奥村晴彦先生 三重大学教育学部教授

受験者の総得点と概要

情報入試の模擬試験実施結果の分析を報告し、個々の問題について若干のコメントを付け加えたいと思います。同模試の登録者は86人、実際に受験した人は80人でした。80人という少ない人数なので統計的に安定しないということもありますが、20歳以上と20歳未満でおおまかに区切り、総得点と年齢との関係をプロットしました。

見ていただくとわかるように、20歳未満は総得点20~30点あたりに、20歳以上は70点以上に多く分布しています。

次に、個々の問題同士の相関関係については、第1問~第5問の得点を因子分析した結果を示します。これを見ると、第5問が他の第1~第4問と傾向が違うことが読み取れます。

第1問 総合問題

第1問は「情報の科学」「社会と情報」の共通問題で、小問6問から成ります。

[問1] <各2点 合計6点>

小問(1)は「2進法で1011101と1100101と表される数の足し算の結果を2進法で示せ」という問題は、80人中42人が正解です。

(2)「6進法で1Aと3Cと表される数の足し算の結果を16進法で示せ」という問題は、80人中32人が正解。

(3)「2進法で1100011と表される数を16進法で示せ」は80人中41人が正解です。

小問(1)(2)(3)の正解は各2点で、点数分布を表にすると左の表のようになります。

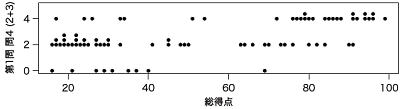

これを横軸に総得点、縦軸に第1問の問1の得点をとってプロットした結果が下の図です。これを見ると、第1問の問1の得点は、総得点と強い相関を持つことがわかります。

[問2] <配点4点>

画像のデータ量についての問題です。この問題は、データ量が解像度の2乗×ビット深度に比例することがわかれば簡単ですが、80人中16人しか正解していません。総得点との相関を示したプロット図で示しても、総得点がかなり高い受験者でも誤答していることがわかります(下の図参照)。

[問3] <(1)(2)各1点、(3)は2点 合計4点>

対数関数logを用いてパターン数を計数し、それを表現するのに必要なビット数を数える問題です。小問(1)~(3)の3つの問題の正答・誤答を見ると、だいたい全部できるか全部できないかのどちらかで、総得点との相関を示したプロット図でも同じことがわかります。しかもこの問3は総得点と強く相関していることもわかります。

[問4] <(1)は1点、(2)(3)は2点 合計5点>

配色についての問題です。小問(1)は80人中46人が正解で、総得点との相関も高いですが、低い総得点の人でもできる人はできているという感じです。

小問(2)と(3)の問題は、両方正解が29人、片方正解が42人という結果になっており、2個のうち1個は簡単に答えられるが、1個正解と2個正解について総得点の分布が広く重なっていることが、プロット図からもわかります。

[問5] <各1点 合計5点>

情報セキュリティの問題です。(1)(2)(3)(4)(5)の各小問の正答率はおおむね高いです。この情報セキュリティの基礎的な問題では1問もの解けなかった人はおらず、少なくとも2問は正答しており、プロット図からも、総得点が低くても、この問5では4~5問正解している人が多いことがわかります。

[問6] <各3点 合計6点>

「温度計を例に、数値のデジタル表現の利点と欠点を、それぞれ30字以内に説明せよ」という自由記述問題です。プロット図をみてわかるように、総得点と相関はあるものの、得点は0点~6点(満点)まで幅広く分布しています。

第2問 プログラミングの作成 [情報の科学]

<問1は7点、問2 は8点>

第2問は、プログラミングの問題です。プロット図をみてもわかるように、この問題は問1、問2ともに、0点の人が半数以上あり、非常に総得点との相関は高いということがわかります。第1~第5問中、最も評価がしやすく、模試としての設問の良否という意味で、よくできている問題であると思います。

[問1]

[問2]

第3問 データベースの意味 [情報の科学]

[問1] <各2点 合計4点>

商品や材料を番号で管理する理由を問う問題です。配点は各2点×2問で、4点満点です。問1は、総得点との相関は低いようです。プロット図でわかるように、総得点が低くても、この問1に正解の人はかなり分布しています。データベース自体を習っていなくても、日本語を読み解く力があれば解けたということでしょうか。

[問2] <各2点 合計6点>

※正解以外のものを選んだら各2点減点

材料費の合計を求める「材料テーブル」に商品番号・材料番号・分量が必要であることを問う問題です。配点は各2点×3問で、6点満点です。問2は総得点との相関は非常に高いです。

[問3] <各2点 合計10点>

特定の商品の材料費を求める手順を問う問題です。配点は各2点×5問で10点満点です。この問3も総得点との相関は非常に高いことが読み取れます。

第4問 グラフの表現 [社会と情報]

[問1] <各1点 合計5点>

適切な統計グラフの種類を選ぶ問題5問です。各問の得点と、それ以外の4問の合計の相関係数も調べてみました。その結果、どの問いも、それ以外の4問と異質なことを問うていないことが読み取れます。つまり、グラフ表現というものの本質を理解していれば、5問はいずれも連関して解答できるということでしょうか。

[問2] <各1点 合計4点>

グラフから読み取れることを問うています。この問題で特徴的なのは、小問の(1)~(4)の中で(3)の正答率が非常に高い(受験者80人中78人正答)ことです。したがって、(3)と他の3問の相関も低くなっています。

[問3] <各3点 合計6点>

※目盛りの範囲や感覚の違いのみを指摘している場合は2点

第4問で面白いのは、第3問とよく似た傾向が見られたことです。つまり、総得点が低くても正解している高校生がいたように、「社会と情報」分野から出題された第4問と「情報の科学」分野から出題された第3問の傾向が似ているのです。これは確たる理由はわかりませんが。

第5問 *クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC)を模した「ABCライセンス」についての著作権の問題 [社会と情報]

[注]

クリエイティブ・コモンズとは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称。CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が自ら「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのツールである。CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができる。ABCライセンスは、情報入試の模試用にCCライセンスを改変して利用したもの。

[問1] <2点>

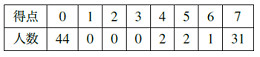

複数の著作物を合成して新しい著作物を生成する行為で、著作者に無断で公表すると侵害する権利に該当するものを解答群から選ぶものです。正解は「同一性保持権」です。著作権問題で非常に重要なこの問題に対して、正解は80人中44人でした。

[問2] <3点>

「営利目的」での著作物の利用に該当しないものとして、最も適切なものを選ぶ問題は、80人中36人が正解。総得点との相関はあまり高くないという結果でした。

[問3] <各4点 合計8点>

実際に写真の加工やクレジット等に関して、ライセンスに反しないかどうかを問う問題です。総得点とも相関はあるが、総得点の低い人でも正解が見られます。

[問4]

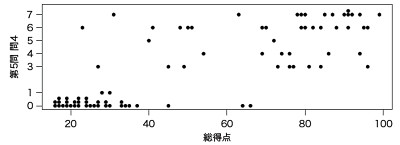

与えられた語を使って書く自由記述問題です。全くできなかった0点が33人と多く、あとは1~7点(満点)まで、幅広く得点分布し、総得点と相関していることがわかります。

【まとめ】

分析結果を概して言うと、各設問の総得点との相関は非常に高いということは評価でき、その意味で、問題内容は適切であったと思います。

ただ一つひとつの問題を見ていくと、総得点が高くても誤答したり、総得点が低くても正解していたりするような、ランダムな結果も見受けられます。その意味では、個々の問題に関してはブラッシュアップ(磨き上げ)が必要と思います。たとえば、大学入試センター試験のような、問題作成のための第2、第3委員会のようないろんなチェック機構が、情報入試でも必要なのではないか。もう一つは、センター入試は受験者に60点はとってほしいというターゲットのなる採点基準を設けているようですが、情報模試もそれぐらいの明確さで問題作成のターゲットを絞るようにやっていただいたほうがよいと思います。

さらにもう一つ、誤答分析をすればもっといろんなことがわかると思います。今回私はそれができなかったのですが、今後の情報入試のことを考えればそれが重要なことと思います。

【質疑応答】

高校教員――今回の模試の第1問~第5問の分析結果の中で、第2問のプログラミングの問題が総得点との相関が強く、評価が非常高かったのが印象的です。逆に言うと、良い問題かそうでないかの基準としてプログラミングの問題に注目してみればいいということでしょうか。

奥村――ええ、1つだけ見るのであれば、プログラミングの問題を見ればよいと思います。

高校教員――第4問のグラフ表現に関する問題の分析ですが、問1の(1)~(5)まで各問の得点と、それ以外の4問の合計得点との相関係数も調べてみたら、どの問いもそれ以外の4問と異質なことを問うていないことが読み取れたと、奥村先生はおっしゃられた。異質なことを問うていないとは、グラフ表現のことをワンセットで理解しているので、1つ質問したらすべてを判別できるというようなことですか。

奥村――そういうことですね。

大学関係者――データベース問題を扱った第3問は、一見難しいように思いますが、変にデータベースは難しいという固定観念を捨てたら、解答できるということなのではないでしょうかね。

奥村――そうですね。習っていない子ができたということであれば、そうかもしれないです。

大学教員――私は情報処理学会の情報入試ワーキンググループの幹事をしているんですが、今回の模試でも高校生の中にも90点以上取った子もいます。高校で習わなくても独学で身につけるとか、もともと素養のある子もいます。そういう生徒たちは、私は高校でこんなふうに情報教育を勉強してきたのだから、それをもっとアピールして情報入試を受けるということがあっていいのかなと思いますね。それと、よりよい問題作りのためにわれわれのほうでも研修合宿を増やすとか努力していきたいと思います。

奥村――合宿もいいですが、やはり問題をチェックする独立委員会を作ったほうがいいかなと思います。