第66回ICTE情報教育セミナー in 東京

講演「新しい大学入試で問われる学力」

河合塾教育研究部 部長 谷口哲也

私からは、2014年12月の中教審答申『高大接続の具体的改革について』と、2015年1月に公表された『高大接続改革実行プラン』を、私どもなりの解釈を加えつつ、私たちがキャッチしている高等学校の現場の先生方の声を踏まえながら、ここで言われている背景と現状、進捗状況について現時点(2015年5月末)での情報をお伝えします。

大学入学者選抜の改革の背景

まず、大学入学者選抜の改革の背景としては、単に選抜の方法そのものだけではなく、選抜が教育に機能していく、ということです。スライドの矢印の下に書いてあるように、「これまでと同じ教育を続けていては、これからの時代に通用する力は育めない」ということを、入試も含めて教育の中に取り込んでいくような仕掛けづくりをしなければならない、というふうに取り上げたのが今回の大きな視点です。

私どもは教育再生実行会議の時から、「選抜と教育は切り離して考えるべき」とずっと言い続けてきました。しかし現実は、高校と大学をつなぐ選抜の部分も一体的に改革しなければいけない、ということになってしまったがゆえに、教育と選抜をどのようにつなげていくのかというところが焦点化されて、今話題になっているわけです。高校の教育は「小中学校に比べて知識偏重型の授業に留まる傾向にある」。大学は、「一方的な知識の伝達や注入に留まるものが多い」と。そういう傾向があるということは否定できないと思います。ところが、この大学入学者選抜のところの「知識の記憶力や測定しやすい一部の能力の評価に留まっている」というのは、どうも中教審の人達の思い込みではないかと思うのです。少なくとも現行の大学入試センターはきちんと思考力や判断力を問うている問題を作っています。

こちらは私どもが発行している『Guideline』という高校の先生向けの情報誌を読んでくださっている先生方へのアンケートで、「現在のセンター試験は知識の量を重視していますか」という質問に対する回答です。

赤い字のところが「知識量だけを問題にしているわけではない、思考力・発想力なども問うている良質な問題である」という意見です。一方で、例えば国語のところに「時間内に効率よく解くという処理の速度を問うている」とか、地歴公民のところで「細かな重箱の隅をつつくような出題」というのも確かにあります。知識があれば理解がなくても力ずくで解けてしまう問題もあるというものも全くないわけではないが、全体としては思考力や発想力、読解力というものを問うている良い問題ですよ、と高校の先生方は言っておられます。

しかし、中教審のメンバーは現行の大学入試選抜は「現行の『画一的な一斉試験で知識の再生を問う評価』を、『多面的総合的な評価』に変えましょう」と言っています。しかし、「画一的な一斉試験」というのは、試験の公平性を保つためにこの形であったわけです。その点「多面的総合的な評価」というのは、公平性としてはいかがなものかと思います。しかし現状では、この多面的総合的評価を前提にして改革が加速しているのです。

どんなテストになるのか

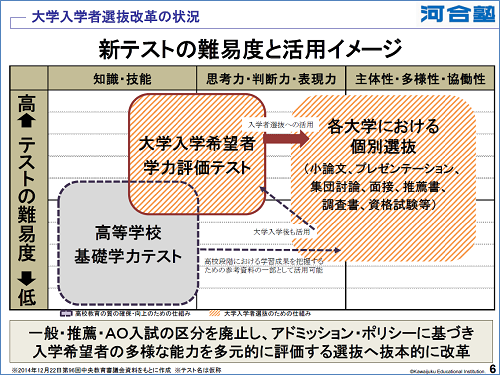

「多面的総合的評価」について、大学入学者選抜でどのように見ていくかということについては、このスライドのように「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」という三段階の評価をしていくべきだ、ということで、それを横軸に置いて縦軸に難易度を取り、実際にどのようなテストを行うのか、ということを置いたのがこちらのスライドです。

『高等学校学力評価テスト(仮称)』(旧称「達成度テスト(基礎レベル)」)というのは、高校生が在学中に自分の学力を客観的に把握し、調査書にも結果を記入することで、進学時はもとより就職の成績証明としても使えるようにする一方、高校が結果を今後の指導改善に生かすことができるようにします。入学者選抜に使いたい大学は使ってもよい、という問題で、従来のセンター試験のレベルで言えば基礎レベルの問題か、それより低いところを想定しています。

『入学希望者学力評価テスト(仮称)』)(旧称「達成度テスト(発展レベル)」)というのが、名前の通り「大学入学希望者」が受けるもので、「これからの大学教育」を受けるために必要な能力を把握するためのものです。従来のセンター試験の難位レベルから中位レベルに相当する問題です。

もう一つ重要なのは、「一般入試・推薦入試・AO入試のような多様な区分を廃止し…」ということが謳われているということです。

この2つのテストについて、ポイントを挙げて比較します。

左の「高等学校基礎学力テスト」の方は、昔いわゆる「大検」呼ばれた「高等学校卒業程度認定試験(高認テスト)」と、センター試験の基礎レベルを合わせたような問題ではないかと想定しています。

実施時期としては、今、高認テストが行われているのが8月と11月ですが、それに準ずるのではないか。赤い字は我々の予測です。年2回程度というのはある程度合意が得られていますし、対象が高校2年生や3年生の希望者ということは決まっていますが、まだ正式には何も決まっていません。科目は高校の必履修科目であろうと思います。

右側が、各大学が入学者選抜に活用するであろうと言われている「入学希望者学力評価テスト」で、今のセンター試験の中から上のレベルにあたります。そして、今までのセンター試験は2日間行っていましたが、それを1日ですべて行うようになるのではないか、と予想しています。これには根拠はありません。

「入学希望者学力評価テスト」は、思考力・判断力・表現力を中心に問い、これをマークシートと一部記述式で問うことになっています。さらに、できれば合教科・科目型や総合型も出題したい、と言っています。英語については4技能(聞く、読む、書く、話す)を評価したいので、既存の資格・検定試験を積極的に活用したい、とも言っています。では学力評価テストの英語はなくなるのかというと、なくならないだろうという意見が支配的ですが、実際に4技能を測る試験を作るのは大変です。

合教科・科目型の話です。こちらのスライドをご覧いただくと、「教科を超える思考力・判断力・表現力の例」というところに様々な事例が並んでいて、さらに下の方では、合教科の枠組みの中で、これらの思考力・判断力・表現力が、どの教科・科目でどのような力として育成されるかが具体的に書いてあります。最後のところに「情報活用能力」というものが出てきます。これは今まで各教科の中で隅っこに追いやられていたポジションだった情報科の先生にとっては、少し光が当たってきた感じがあるのではないか、と思います。

「合教科・科目型」と「総合型」の違いをご説明します。「総合型」というのは、例えば環境や食など現実社会の課題をテーマにして、分析し、課題解決をする、というものです。一方、「合教科・科目型」というのは、地理の文脈の中に数学の統計を入れ込むというように、基本的なベースは教科の文脈であることが目指すところであるところが違います。この「合教科・科目型」で、情報という教科が、英語や数学の文脈の中に出てくることが十分あり得るわけで、その辺が今日の後半のワークの話になるのかなと思っています。

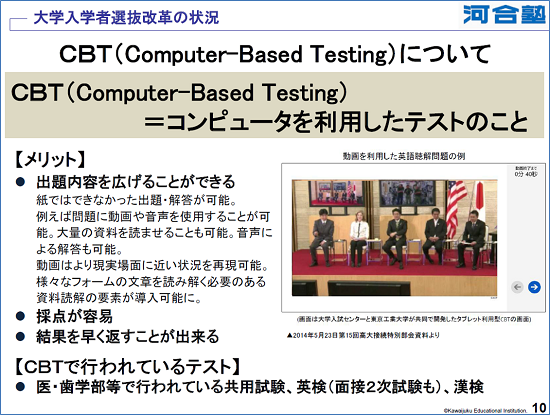

また、教科の内容とは別の問題として、現在CBT(Computer Based Testing)が本気で議論されているので、これをきっかけとして情報に日が当たるということが可能性として出てくるだろうと思います。IBT(Internet based

testing)とCBTというのはちょっと違っていて、IBTはインターネットを利用する、回線がつながっているという状態でなければいけないのですが、CBTはコンピュータベースなので、ネット回線が切れているタブレットでも可能です。

今、東工大と大学入試センターが試行しているタブレットによる実験では、答えをタブレットに入力したものをコンピュータが自動採点するという記述式問題の採点システムの開発も進んでいるので、ある程度のキーワード検索でできるような分量の記述問題に対応できるようです。こうしたことができると、出題の幅もかなり広がっていきますし、公平性も担保できます。逆に、タブレットによるテストが前提にならないと難しいかと思います。

また、最近はIRT(項目反応理論:Item Response Theory)という言葉がよく出てきます。ここに視力検査の表がありますが、これは中教審特別部会の資料で、IRTを表現するための一つのモデルとして出されたものです。

今までの方式は、この輪のどこが開いているかについて、3×5=15個のうちの何個当てられたかという合計点方式でした。

一方、IRTというのは、どのレベルまで安定的に見えているのかということを探す、というテストなので、まさしく視力検査と同じモデルなのだ、ということです。これを使うと、異なるテスト間でのスコアの比較や複数回の実施が可能になります。

ただし、IRT導入の課題は、非公開が前提で、問題を一回見せた後は回収してしまうので、過去問を解く練習ができないことです。少なくとも基礎学力テストは高等学校の学習状況をチェックするものですから、その内容が非公開では教育改善の材料にはならないということで、それでは論理矛盾ではないかという意見も出ています。

新テスト導入のスケジュールは、このスライドのようになっています。現在は、良問の問題を開発するためのワーキンググループを動かしていて、その検討結果を7月末に報告する予定です。このワーキンググループは、2つのテストの問題を作るチームだけでなく、運営や評価の方法などのチームも並行して動いています。関係者に状況を聞くと、まだ具体的には何も決まっていないようです。最終報告は12月で、そこからが本格的なスタートですから、7月にはまだ大きなものは出ないでしょう。

これを踏まえた2016年度の「作問イメージ公表」というのは、指導する先生方にとっても、教科書会社や模擬試験を作っている我々にとっても非常に重要ですが、同時に本当に複数回テストをするのか、英語に外部試験を入れるのか、時期はいつ頃なのかということも出してもらわなければなりません。一応、2017年度には実施詳細を公表し、そこから2年間かけてその実験を行っていく、というスケジュールです。

どんな問題が想定されるのか ~活用力を試す問題例

この「入学希望者学力評価テスト」は、先ほど申し上げたように、思考力・判断力・表現力を問う問題になりますが、中教審の資料問題例というのがこのように5つ挙げられています。今日は、その中で「OECDによるPISAの学習到達度調査の問題」「大学入試センター『新しい試験の開発に関する研究』」についてみてみましょう。

これが「OECD調査の学習到達度調査の問題」の一例で、科学的リテラシーの問題例です。地球温室効果は二酸化炭素排出量が増加したためという主張について、グラフや文章などから考える問題です。まず一つはグラフをきちんと読み取れるか、その根拠はどこにあるかということを聞いています。

また、「新しい試験の開発に関する研究」で言うと、現在の大学入試センターが実施している「言語運用力」と「数理分析力」試験で、言語運用力で3つ、数理分析力で4つのレベルに分けて、この試験を判定しようとしている、という情報がありました。

言語運用力も数理分析力も、与えられた情報をいかに分析するのかという情報分析力がベースになっています。数理分析力の方は、解釈したものを数理的な思考力を働かせて問題を解決するもので、答えがある程度解決できるようなものになっていて、そこにどれだけアプローチできるかを数理的なリテラシーを駆使して行うものです。一方、言語運用力の方は、国語あるいは現代社会のイメージで、答えはないかもしれないけれど、どうやって推測したり、判断・解釈したりするのか、ということを考えるものです。そして、教科科目に限らずベースとなる言語運用力、数理分析力とは何かを開発しようとしています。これらがどのように合教科型や総合型の中に取り入れられるかというのは明らかになっていませんが、考え方として非常に役に立つ指標と思いますので、紹介しました。

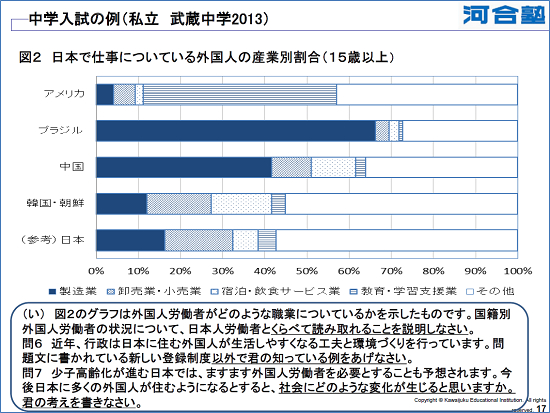

こちらは中高一貫校の、中学校の入試問題です。これはIB(国際バカロレア)型学力、つまり「これからの国際社会を生き抜く力」を問う問題として出されている事例です。

このグラフの前に問題文があります。そして、最初に「外国人労働者がどのような職業についているかを国別に見ると、国によって職種が全く違う。これについて何が読み取れるかを説明しなさい」というグラフの読み取りの問題があります。これはだいたいわかります。

次に問われているのが、「近年、行政は日本に住む外国人が生活しやすくなる工夫や環境づくりをしているが、問題文に書かれている新しい登録制度以外で、君が知っている例を挙げなさい」ということで、問題文に書かれている以外のものも当然知っているよね、というトーンで聞いてきています。そして最後に、「今後日本に多くの外国人が住むようになると社会にどのような変化が生じると思いますか」ときます。これはなかなか大人でも日頃考えたことがない問題ではないと思いますが、まさしく多様性や協働性、主体性を問うものです。このように、新テストで多様性・協働性・主体性を記述式の問題で問おうとすると、こうした社会的・現代的テーマというのが中心になっていくだろうということで、この問題は一つの参考になると思いました。

こちらは、2年前のセンター試験「理科総合A」の問題です。棒高跳びは選手の位置エネルギーと運動エネルギー、そして棒の弾性エネルギーの3つが組み合わさって飛ぶことができますが、その時の状況がそれぞれの地点でどうなっているかという、いわゆる総合科学の問題です。エネルギーを一つ一つ問うのではなく、現実の中で科学の知識を活用する能力を問うというものです。マークシート式でもこうした総合的な力を測ることができるという例です。

これは有名な2013年度の東大の問題で、2人の人物の写真を見て、その会話を英語で書けというものです。写真の左側にいる老人らしき男性は木枠の椅子に座っていて椅子の下から杖らしきものが見えています。だからこの男性は足が悪く、耳に手を当てているので耳が悪い、つまり体が不自由だということ。また、隣にいる女性らしき人は帽子を被っていて半袖なので、夏の昼間に会話している、といったことを読み取ることも必要になります。この英語の問題は、英語で表現する以前の情報収集力と構想力が試されています。

このように様々な共通テストや各大学の個別試験で出題の形が模索されている状況ですが、現場の先生方には不安が大きいと思います。合教科型や総合型の問題を量産できるのか。複数回受験になると、早めに教科書を終えようと却って詰込み型の授業にならざるを得ない。学校行事への影響は出ないか。中学から準備できる中高一貫校に有利にはたらくのではないか。複数回受験や民間テスト利用は、家庭の経済格差がますます影響しないか…。具体的な状況がわからない現状では、イメージも感想も出しようもないが、逆効果になりそうでとても不安だという高校現場の意見が出ていることはお伝えしておきます。

このような問題に対応するため、私達も活用型の問題や思考力・判断力・表現力を問う問題の事例を探しているところです。

参考になるものとして、ICU(国際基督教大学)が今年から行っている総合教養(ATLAS)という試験があります。これは15分の短いレクチャーを聞いた後に、その内容に関する設問に答えるもので、こういう社会科学系の問題、化学の化学式が出てくるような問題などもあり、総合的な学力を見ています。これは一般入試です。ICUはセンター入試を入れていませんので、これと英語の試験とで判定しています。

今後の大学選抜は、選抜性の高い大学では、入学定員の8割を主体性・多様性・協働性といったところと、確かな学力を高い水準で評価することになるだろうと思います。つまり入学希望者学力評価に加えて、自分の考えに基づき論を立てて記述するような形式の個別試験を課すことになるでしょう。

一方、選抜が機能しなくなっている大学では入学希望者学力評価テストは3割程度で、個別には小論文や面接、集団討論が中心になるのではないか、と思っています。

※「第66回ICTE情報教育セミナー」での講演より