事例60

中学校英語科における後置修飾の練習

~タブレット端末を用いた練習の試み

横浜市立都田中中学校 奥村耕一先生

現在、私はタブレット端末を用いた文法の学習方法を模索中で、今後さらに発展させたいと思っています。今回ご来場の皆様方からも、いろいろご意見をいただけたらと思います。

さて、後置修飾の指導は、高校の先生方でも苦労されるところだと思います。こちらのアイスクリームの写真は、先日高知へ行った時に面白いアイスクリーム屋を見かけたので、撮ったものです。このように、街を歩いていると後置修飾の学習に使える題材が見つかります。

この写真から、次のような課題を作りました。

You are at a unique ice cream shop in Kochi. It sells 3 kinds of ice cream. White, soda and mixed. And you can choose a color of the cone. How will you order your ice cream?

このアイスクリーム屋で、「緑色のコーンに入った白いアイスクリーム」を英語で注文するには、まず アイスクリームの方は“the white ice cream in the green cone”という後置修飾を用いた名詞句を作る必要があります。

次に、I’d like ...をつけて、このアイスクリームを注文する文を完成させます。一見、容易な文に見えますが、生徒の中には“The green cone in the white ice cream”としてしまうことがあります。この名詞句の意味内容は、上記スライドの下の絵のように、まったく異なるものになってしまいます。

生徒は内容語で意味を把握したつもりでも、意味をきちんと見分けていない

上記のようなことは、後置修飾による名詞句の認識において、生徒は名詞句の構造を理解せず、日本語の語彙の知識と常識で判断しているために起きている現象と考えられます。

例えば、“people in Osaka”であれば、それは、「大阪にいる人」と語彙の知識と常識で意味解釈することができます。しかしながら、内容語がバラエティに富んでくると、とたんに理解が困難になってしまいます。

こちらは、オーストラリアの観光ガイドブックに載っていた地図です。ある観光地に行くバス停の位置が

“William Street after Elizabeth Street”

と表示されていました。「Elizabeth Streetの後にあるWilliam Street」ということで、実際のバス停は地図のAの位置になります(オーストラリアは日本と同じ左側通行です)。

しかし今回は、先ほどの“people in Osaka”とは違って、内容語がどちらもStreetなので、生徒が日本語の語順通りに、「William Streetの後のElizabeth Street」ととらえてしまうと、バス停の位置をCだと考えてしまう可能性があります。

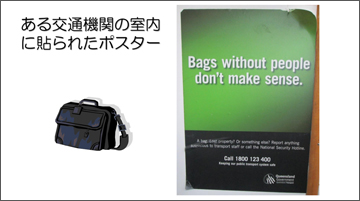

下図もオーストラリアで見た、いわゆる「不審物に注意」というポスターです。

Bags without people don’t make sense.

「人が持っていないバッグっておかしいよ」という意味です。

これが、内容語が入れ替わって、

People without bags don’t make sense.

Bags with people make sense.

People with bags make sense.

となった場合でも、それぞれの意味をきちんと見分けられることが必要です。

意味のかたまりとして名詞句を意識することの意義

そもそも後置修飾の定着が困難なのは、ご存知のように日本語と英語の修飾の関係が正反対であるためです。

こちらのスライドは、私が生徒に後置修飾を教える時に使う「不思議な鏡」です。英語をこの鏡に映すと英語が日本語に変わって映り、英語と日本語は語順が反対であることを示します。このような時、私は生徒に「後置修飾は逆立ちで歩くようなもので、とても難しいから、学び続けないといけないよ」という話をしています。

東京学芸大学名誉教授の金谷憲先生が中心に研究されているBilly’s Testという、be動詞挿入テストでは、

The festival / in / our / city / wonderful.という語の並びのどこかにisを入れる調査問題があります。学び始めはwonderfulまで意識が行き着かないようで、最初のうちは圧倒的に「ア(=The festival とinの間)」に入れる生徒が多いです。

それが、この“the festival in our city”が意味のかたまりであることがわかってくると、正しく「エ(=cityとwonderfulの間)」に入れられるようになります。学ぶにしたがって正答率は上がってきますが、中学3年生の段階でもまだ十分理解できていない人がいますので、ここはやはり高校での指導にお願いすることになると思われます。

このように生徒の学習状況を見ていくと、文における名詞句の内部構造・外部構造というものを学習させる必要があります。特に文の内部に「意味のかたまり」が浮き出てくるように、構造を理解させる必要があります。

こちら(右横の3行の英文)は、中学校3年生向けの国の調査から得られた典型的な誤答例です。

“That cat under the tree is cute.”

が正しい語順ですが、

That cat is cute under the tree.

Under the tree, that cat is cute.

That cat is under the tree cute.

などと答えてしまう人が多く、正解率は中学3年生でも約40パーセント程度です。これは、先ほどお話ししたBilly’s Testの事例と同様に、意味のかたまりを意識するという点で共通の課題が見られます。

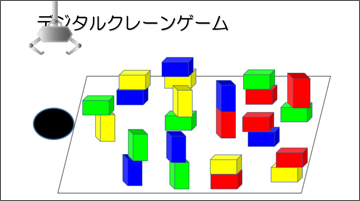

エクセルを使った「クレーンゲーム」で修飾語・被修飾語の語順を意識させる

そこで、後置修飾の定着を図る練習のために、タブレット端末を使ったデジタルクレーンゲームを作りました。こちらがそのイメージで、「〇〇色のブロックの上の▲▲色のブロック」を選びます。どのブロックが欲しいのか、どのブロックを取ると何点取れるのかというゲーム的要素を入れると面白いな、ということで考えてみました。

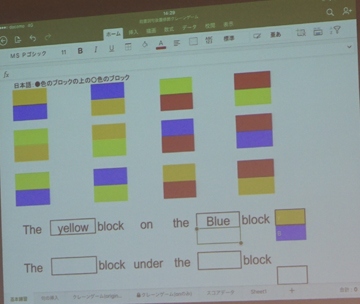

こちらが実際のエクセルの画面です。まず生徒たちには、立体的なブロックの代わりに、スライドのようにエクセル上で色のついたセルを取っていく、ということを説明します。例えばこの画面のいちばん左上の黄色いブロックが欲しいのであれば、黄色いブロックはいろいろあるので、「青いブロックの上の黄色いブロック」と限定して言わなければなりません。

そこで、画面の下の方にある空欄に色の名前を入れて意味のかたまりを作ります。まず、はじめのマスにyellowを入れると、文の右側に黄色のブロックが表示されます。次に、on theの後にblueを入れると、青いブロックの上に黄色のブロックが乗ったものが表示されます。これは、エクセルの計算式で作っているのですが、生徒が見れば、「そうか、青いブロックの上の黄色いブロックというのは、yellowが先でblueが後なんだ」ということがわかります。

さらにunderという前置詞を使って、

The yellow block under the blue block

とすると、また異なる意味と語順になるということも見せることができます。

このように、修飾部分と被修飾部分の語順を意識させることによって、「意味のかたまりは文の中にある」ということに気づかせることができます。

対戦形式のゲームで正しく取れた合計点を競う

今度は、“I want to catch~”で始めるとどうなるか、ということを考えます。

先ほどの

“the yellow block on the blue block”を

“I want to catch”の後の空欄に入れてenterを押すと、先ほどの左上1番目の黄色のブロックが消えて、「取った!」ということになります。こうしてだんだんクレーンゲームに近づけていき、最後に対戦式のゲームを行います。

ゲームでは、画面下のように青チームと赤チームに分かれて、先ほどの練習と同様に

“I want to catch”の下に、

“the yellow block on the blue block”

と入力して、指定したブロックを取っていくことによって点を取り合い、合計点を競います。点数はブロックによって与えられた点数が異なり、とったブロックによって合計点数が変わります。これは1対1でも、2人1組で相談しながら対戦することもできると思います。

対戦中、例えば青チームが

“the yellow block on the blue block”

と打ち込んでも、クレーンゲームということで、指定したブロックが取れない場合があります。この時は、赤チームに取る権利が移り、赤チームはあらかじめ青チームが取ろうとしているブロックを取ることができるのです。

上のスライドの画面では、赤チームの方に50点と出ていますが、これはエクセルの機能を使って、得点がトータルで出るように設定しています。このほかに、先攻・後攻を決めて時間設定をしたりすると、ゲーム的にもさらに楽しくできるのではないかと思います。

この教材は、本当はタブレットだけで手軽にできるようにしたいですが、今のところはタブレットにキーボードをつながなければならないのが課題です。何とかキーボードなしでできるよう、改良したいと思っています。

様々なゲームや素材で後置修飾の定着をはかる

その他にも、タブレットを使うものではありませんが、いろいろなゲームを作っています。こちらはカードゲームで、「黄色いカードの上の青いカードを開けてください」などと申告して、めくったらドクロが出るかスマイルが出るか、というものです。

フランスの「クアルト!」という四目並べをもとにしたボードゲームも作りました。コマの色や形、星の有無など、同じカテゴリーが4つ並んだら勝ち、というものを教室で使えるように紙で作ったものです。

また、食品サンプルでこんなものも作ってみました。左側の写真はチキンライスに見えますが、ご飯が外側で中にオムレツが入っています。

海外で怪しい日本料理屋に行ってオムライスを注文したら、このような料理が出てきました。「『正しいオムライスは、オムレツの中に入ったチキンライスなんだよ』ということをお店の人に伝えるには、どう言ったらよいですか」というものです。サンプルを独自に作らなければならないので、多少金額も手間もかかりますが、日本の技術を生かして、こういったものもやってみました。

教科書以外でいかにインテイクを促すか

このような様々な教材を作った動機は、教室の中では教科書やプリント類など紙ベースで活動を行うことが多いため、修飾部分と非修飾部分の位置関係を生徒に直に触れて体感して理解してほしいと考えたことから始まりました。

そこで、最初はカードゲームやボードゲームなど、手に触れて活動するものを考えました。一方、デジタルゲームは、さまざまな教具を用意することなく、簡単にパソコンやタブレット端末1台でできるというメリットがあります。その特長を活かすために作ったのが、今回のクレーンゲームです。

ここで、第二言語習得モデルというものを紹介します。これは、認知された(apperceived)インプット、理解された(comprehended)インプット、インプットの取り込み(intake)、総合化(integretation)、アウトプットという言語習得のプロセスを表しています。

後置修飾もこの流れでしっかり練習し、インテイクさせなければなりません。そのために、教科書を中心にたくさんの練習をさせて定着を図りますが、実は教科書で扱われている後置修飾には、先ほどのような修飾・被修飾の関係を理解させるようなインプットがあまり多くありません。教科書を使って練習するだけでは、生徒はその深いところまで理解することができないのです。その意味で、指導においてはどのようなインプットを与えてそれをどうインテイクさせるのか、という仕掛けが必要になってきます。

次に挙げるのは、中学校3年生を対象とした、後置修飾による名詞句の意味解釈に関する調査の結果です。

The boy walking a dog is my friend.という文の意味は、

「犬の散歩をしている少年は私の友達です」ですが、それでは

The dog walking a boy is my friend.

の意味を聞くと、先ほどの文章との違いがわからなくて、同じ訳を選んでしまう生徒が多いのです。

この2つの文の違いがわかる人は、文の構造をきちんと理解していることになりますが、これが十分に認識できる人はだいたい3割から4割で、あとの6割から7割は意味と構造の関係を理解していません。そこで、「机の中の箱」と「箱の中の机」の違いは何か、というような練習を繰り返してみましたが、結果として、明確な効果が出るほどではありませんでした。やはり、もう少し具体的に構造面を深く理解できるようにするための練習を重ねる必要があると思います。

それでも、

The dog walking a boy is my friend.

という文は、よく考えると常識的に変な意味だと気づきやすく、「boyとdogは逆だ」ということが、比較的わかりやすいのです。

それが同じようなもの同士、例えば、色の異なるカードが上下に重なり合う場合は、語彙の知識や常識だけに頼っても意味解釈はしにくく、構造に目を向けないと意味の違いに気づくことが難しくなります。指導では、こういった点に気をつけてケアする必要があると思いました。

生徒が気軽に取り組める専用アプリがほしい

最後に今後の展開と課題についてまとめます。先ほどのクレーンゲームは、エクセルで作ったのですが、今一つスムーズさがありません。また、文構造への考え方は正しくても、単語の綴りを間違えると動作しないことから、構造に誤りがあるのか綴りに誤りがあるのか区別がつかないので、綴りに誤りがある場合は新たにエラーサインを出したいところです。しかし、残念ながらエクセルの機能では、ここまではなかなかできません。生徒が教室内外で気軽に取り組めるようにするためにも、やはりぜひ専用のアプリがほしいと思います。

今後の展開としては、先ほどご紹介したカードゲーム等もデジタル化できたらと思っているところです。

※大阪私学情報化研究会 第11回大会「デジタル教材勉強会」発表より (2016年12月3日@内田洋行大阪支社)