事例104

情報の科学的理解を目指した情報モラルの授業実践

共通教科『情報』における読解力に重点を置いた指導・評価方法に関する研究 ~矛盾する情報の読み取りを通した、科学的な理解に裏打ちされた情報活用の実践力の育成

神奈川県立生田東高校 大石智広先生

専修大学ネットワーク情報学部 望月俊男先生

複数の矛盾した情報を受け取ることが主体的な学びを促す

まず、この授業が生まれた背景について説明します。本校は今年度、国立教育政策研究所の研究指定校になっており、これはその一環の授業です。この授業研究は、情報の信ぴょう性を評価する能力を育てたいというモチベーションからスタートしました。

今の時代、複数の矛盾する情報を受け取るというのは当たり前のことになっており、その中から、情報の信ぴょう性を評価する能力を育む必要があります。

そのときに複数の情報の矛盾する理由を考えることで、どちらかに肩入れすることなく、ヒューリスティックバイアス(人間が情報を受け取るときの偏り)に影響されずに深く読むことができるという研究があるので、これを下地に授業を進めています。

昨年度は、その考えを基に複数の矛盾する文章を読んで、矛盾する部分を見つけて、情報の信ぴょう性を評価するという授業を行いました。やってみると、生徒は理由を発見できますし、信ぴょう性も判断でき、他の課題にもそれを適用できるということが見えてきました。

この授業を行ううちに、情報の信ぴょう性の判断だけでなく、他の単元にも使えるかもしれないと思いつきました。このヒントになったのが、Starらのグループが行っている研究で、二つの代数学のやり方を生徒に提示して、どちらが正しいのか、やり方のどこが違うのかを比較させることでより深く理解するという授業の手法です。

これ以外にも、これまでの研究から、矛盾する情報を見せることで、主体的で発見的な深い学習ができる可能性が指摘されています。

まずは「認知的不協和」という、Festingerが提唱した考え方で、これは認識と状況が矛盾していると、人間は本能的にそれを何とかしようとするという研究です。つまり、あえて矛盾する情報を見せることで、生徒は主体的・本能的に「何とかしよう、解決しよう」として取り組む可能性があるのではないかと考えました。もう一つはSchwartzの研究で、情報を比較することで特定の機能や特徴に気付かせることができる、という発見的な授業の可能性があるとされています。

これらの考えに基づいて、矛盾する理由を考えさせるのはどのようなことができるようになるかということを整理してみました。

まずは、先ほどお話ししたように自ら発見する授業が行いたい。そして、生徒たちが「理由」を説明できるようになってほしいと思います。そのとき、その技術がなぜ採用されるのか、その情報の信憑性をなぜ高く評価するのか、なぜそのように振る舞わなければいけないのかという理由を、自分の言葉で説明できるようになるのではないかと考えています。

「情報の科学的性質の理解」に基づいて情報モラルを考える

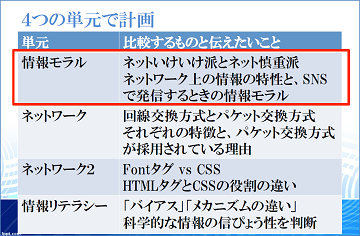

この考えに基づいて、今四つの単元で授業研究を行っています。一つ目が「情報モラル」で、ネットいけいけ派と慎重派の意見を比べる授業です。「ネットワーク」では、回線交換方式とパケット交換方式を比較させます。「ネットワーク」ではもう一つ、昔ながらのFontタブとCSSを比較することで、考え方とか役割とを理解させます。最後は、去年発表した「情報リテラシー」の授業をさらに改善しようと考えています。

今回ご紹介するのは、最初の情報モラルに関するもので、この授業の狙いは、SNSで発信するときの情報モラルについて考えることです。本校でも、SNSのトラブルは頻繁にありますが、なぜこんなにトラブルが絶えないかというと、ネットワークに上げる情報について、直観的に感じることと、実際の情報の特性というものに大きなギャップがあるのではないかと思います。

例えば、ネットワークで発信するというのは、伝わる人の数で言えば、満員の野球場の大観衆の前でしゃべると同じことですが、実際に子どもたちの目の前にあるのは、手のひらに収まってしまうくらいのスマホの端末だけなので、両者には相当なギャップがあります。モラルというと、「こういうふうにしなければいけない」というところは強調しますが、本当に正しい行動をするために、このような情報の科学的な性質の理解や、それに基づく仕組みというものがわかっていないと、結局は正しい行動はできないのではないかと思います。

もう一度授業のねらいを整理すると、まずは矛盾する文章を読み解くことを通して、情報の科学的性質を生徒に発見させます。具体的には、情報の伝播性、複製性、残存性などという特性に加えて、これはネットワーク上の情報だけの特性ではありませんが、文字情報の特性として、誤解しやすい・されやすいことを伝えます。

また、発見した性質を根拠にして、SNSと限度の会話はこんなところが違うということを、生徒が自覚できるようになってほしいと思います。さらに、自分である状況設定を考えて、そこではどのように振る舞うべきかを、生徒自身が話せるようになってほしいというのが三つ目のねらいです。

次に授業の概要です。本校は全日制普通科の高校で、今回の対象は1年生の4クラス、160人に対して行いました。

まず直前の授業では「見えないゴリラ」(※)の実験を使って、人間の注意力の特性に気付かせました。そして、今回紹介する授業を行い、次に「つぶやき宣言」というのは、今後はこの授業で学んだことを基に、「どんなことをつぶやいていくか、あるいはどんなつぶやきだけはしないか」ということを、友達の前で宣言させるというものです。

(※)被検者に白い服と黒い服の2つのチームがボールをバスし合う動画を見せ、白い服のチームが何回ボールをパスしたかを数えさせる。途中で画面をゴリラの着ぐるみが横切るが、ボールの動きに集中しているとゴリラに気付かない人が多い。

ネットいけいけ派vs.慎重派の会話から、矛盾点とその理由を考える

授業の展開です。まずネットとリアルの会話を比較した二人の高校生の会話の文章を読みます。

次に二人の意見が矛盾している点と、その理由を考えます。それから、情報の科学的な性質をもう一回整理して、それを踏まえてネットとリアルを比較し、その理由を記述します。そして、事後課題として自分が設定した状況で、自分が取るべき行動とその理由を書きます。

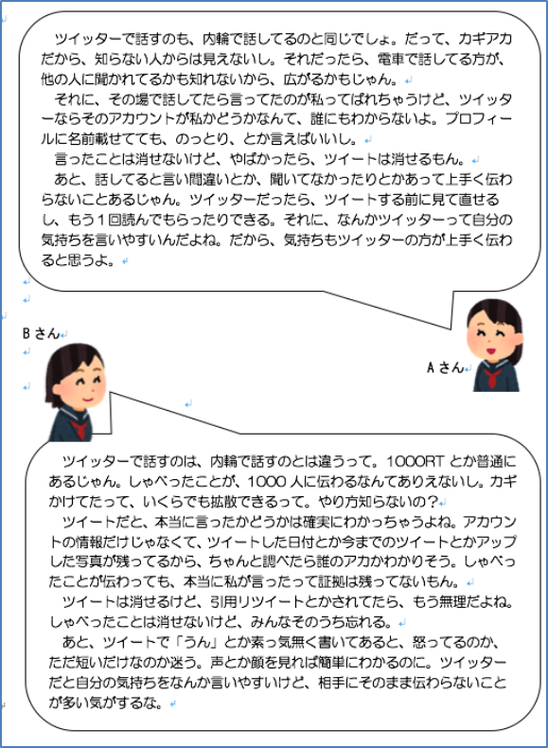

まずは読み込む文章の内容です。二人の高校生がSNSのつぶやきとリアルの会話について話しています。そして、広がりやすさ、複製のされやすさ、消しやすさ、言いたいことの伝わりやすさの四つの論点で比較する、という設定です。

生徒にプリントで渡すときは、このようなひとまとまりの発言になっていて、この中に四つの論点が全部入っています。

見やすいように一部だけ抜き出すと、例えばAさんはネットいけいけ派で、「Twitterで話すのと、内輪で話しているのと変わらないじゃん」みたいなことを言います。一方Bさんは「いやいや、違うって。リアルの会話で1000RTとかないよね」みたいなことを言っています。

またAさんは「電車の中でしゃべってたほうが、まわりに聞かれるから広がっちゃうかもよ」みたいなことを言いますが、Bさんは「いやいや、鍵アカって言ったって、鍵掛けても拡散できるの知らないの?」みたいなことを言って、にこやかな割には辛辣な会話をしています。

論点と矛盾する理由を抜き出して比較する

この会話を読んだ後、二人の考えが違っているところと、その理由を分析します。分析にはこのようなプリントを使います。

左側に論点を整理させて、右側に二人の会話からそれぞれの主張を抜き出し、矛盾しているところを抜き出して理由を書かせるという作りになっています。これが四つの論点それぞれに作ってあります。

着目してほしい点を挙げていきます。まず「広がりやすさ」については、広がる規模に対する認識が二人で違っているよねとか、鍵の効果に対する認識が違うことに気付いてほしいところです。

「特定されやすさ」では、記録が残るかどうかということの重要性についての二人の認識が違うこと。「情報の消しやすさ」については、複製しやすさに対する認識の違い。「誤解されやすさ」については、文字以外の情報の重要性に対する認識の違いのようなことに気付いてほしいというねらいで作っています。

やり方としては、まず個人で考えて理由を書かせてから、次にグループで考えるという流れで行いました。初めの2 クラスをやってみてけっこう苦労したので、「まずは矛盾する理由は文章に書いてあるから、文章をよく読みなさい」ということ、もう一つは「Aさんは見落としていることがある。だから考え方が違っているんだよ」というヒントを出すようにしました。

生徒は、「Aさんは(つぶやきを)フォロワーの人しか見られないって勘違いしている」とか、「鍵アカだと広がらないと思っている。スクショされたら意味なしだよね」というように、AさんとBさんの考え方が食い違う理由をSNS上の情報の性質を踏まえた理由を見つけてきます。

「特定されやすさ」については、「証拠がある」「証拠に対する考え方が違う」といったことに気付きます。それをもとに、リアルとネットの会話について、情報の広がりやすさ、消しにくさ、複製されやすさ、誤解されやすさという四つの特徴を整理して、なぜ二人の意見が食い違うのかという理由を書かせます。

情報の科学的性質に基づいてネットとリアルを比較する

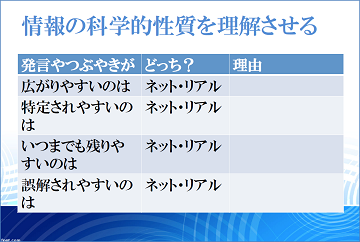

次に、情報の科学的理解にもとづいて情報の「広がりやすさ」「消しにくさ」「特定されやすさ」「誤解されやすさ」についてネットとリアルの違いを考察し、自分の意見を書かせます。

例えばこの生徒は、「広がりやすいのはネット。なぜかというと、拡散とかスクショ(スクリーンショット)があるから」というネット特有の性質を根拠に説明しています。また、特定されやすさについては、ネットの方がいろいろな情報があるので、まとめられたら特定させてしまう。残存性については、スクショやコピーされたら凝ってしまう。誤解されやすさについては、表情がわからないし、言葉だけではとらえ方の違いがあるなど、それぞれの科学的な特徴を、生徒なりの表現で書いてくれています。

こちらの生徒も同様ですね。このように、生徒なりの表現で書いたものを受けて、「今みんなが見つけてくれたのはこういうふうに呼ぶんだよ」ということで、伝播性・残存性・複製性などの言葉を整理して説明します。

「こんなときにどうするべきか」を考えることで、学んだことを適用できるかを見る

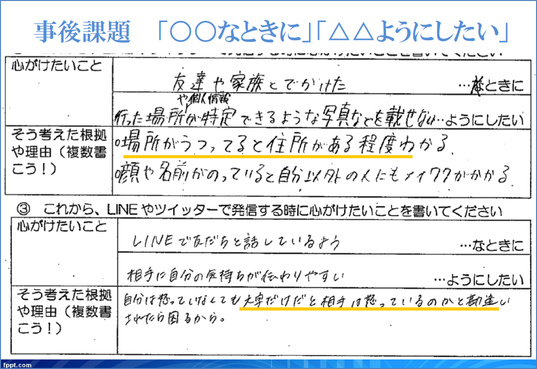

こうして情報の科学的な性質を整理した後、まとめとして事後課題を行います。事後課題では「こんなときには」「こんなふうにしたい(あるいは、こういうことはしない)」ということを考えさせます。この課題の狙いは、別の状況で学んだことを適用できるかを測ることです。そのため、状況の設定自体を生徒に委ねるという、かなりチャレンジングな課題にしました。

つまり、生徒が何かやらかしそうな場面を設定して、「イライラしているときは~~」とか「怒っているときは~~」という感じで書いてくれるとありがたいのですが、たいていはSNSで失敗しそうな場面を想定して、そのときにどうしなければならないかというのを書いてきます。

もう一つ大事なのは、「なぜそうしなければならないのか」ということを書くことなのですね。そこで根拠として、例えば『伝播性が強いから』とか『残存性が強いから』といったことを書いてくれると、情報の科学的な性質を基に述べられていることがわかります。そして、最後に自信度とその理由も書かせています。

例えばこの生徒は、「友達や家族と出掛けたときに、場所が特定できるような写真を載せないようにしたい。なぜかと言うと、場所が写っていると、住所がある程度わかるから」と、残存性に近いことを言っています。

「LINEで友達と話しているときに気持ちが伝わりやすいようにしたい。なぜかというと、文字だけだと勘違いされるから」と書いた人もいました。文字だけだと誤解されやすいという性質があることを根拠に述べています。

「ネットもリアルも変わらない」と言っていた生徒が…

授業はここまでで終わりですが、一人の生徒が授業を通してどのように理解が進んだかを見ていただきたいと思います。授業のプリントはこのようなA3のつくりになっていて、今お話ししたような課題が1枚にまとめられているので、考え方の変化が見て取れます。

授業の最初に「ネットとリアルをどのように使い分けている?」という質問したのですが、そのときこの生徒は、「ネットとリアルでやっていることは同じだよ」と、ちょっと危ういことを言っていました。

※クリックすると拡大します

この生徒がどのように考え方が変わっていったのか。

まずはAさんとBさんの会話でネットとリアルの広がりやすさの広がりを比較したときは、スライドの上の方のアンダーラインのように、「Aさんは鍵を掛けても拡散できると言っている」と、Aさんが見落としているところを見つけています。そして、「ネットとリアルで広がりやすいのはどちらか」という問いに対しては、「ネットだ。なぜかと言うと、ポチっとするだけで何人にも見られるから。広がりやすさがあるから」ということに気付いています。

次に特定しやすさについては、「Aさんは(ネット上では特定しようと思えばできてしまうため)本当に言ったかどうか確実にわかってしまうことを知らない」と、ここでもAさんが見落としたところを見つけることができました。そして、特定されやすいのはネットで、なぜかと言うと、写真やプロフィールなどの情報が残っているので、それを見ればわかるからということに気付いています。

言ったことを消せるかどうか。ここでも「tweet自体は消せるけど、拡散されていたら消せない」ということに気付いて、「複製」という言葉をずばり使って書いてくれました。そして、いつまでも残りやすいのはネット。その理由は複製されたら消せないから、というように、複製性についても考えられていました。

最後に「気持ちを伝えやすいか」のところでは、「相手の表情や声が見えない。Aさんは見えないと伝わらないということを知らないよね」とAさんの見落としを発見しています。そして、「誤解されやすいのはどちらか」という問いに対してはネットを選び、「表情が見えないから」という、文字情報だけの特性を押さえています。

この生徒が最後に「これからLINEやtwitterで発信するときに心がけたいことを書いてくれたのがこちらです。

まず、twitterで他の人のことを書くときには名前を伏せて、発言するアカウントを考えるようにしたい、と言っています。多分、この子は何かのオタクなのでしょう。そのことについて何か感想を言ったり論評したりすることが多い。そうすると、中にはエゴサーチしてくる有名人もいるから、それに引っ掛からないように名前を伏せる、というのですね。要するに、自分が発信したことが、もしかしたら本人にも見られるかもしれないということをある程度考えている。さらに、それをファンの人が見たら失礼に思うかもしれないと、いろいろな人に広まるであろうということを根拠に考えられています。

ただ、まだ足りないなと思うのは、「(そういうことは)アカウントを変えてつぶやくべきだと思う」と言っていることですね。「そこか?!」 みたいなところはありますが、一応広がりやすさを想定して、それを根拠に自分の行動を考えるところまでは来てくれたのかなと思います。

学んだことの応用はできたが、「トラブル=誤解」に偏らない設定は必要

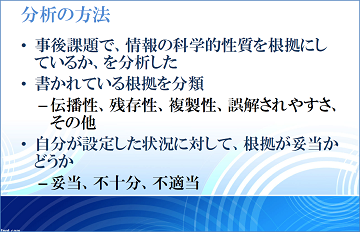

この授業の分析としては、事後課題で情報の科学的な性質を根拠に書けたかどうかということを見ました。具体的には、どれを根拠に理由を書いたのか、さらにそれが、そもそも自分で設定した状況に対して、妥当かどうかということを見ました。

例えば、この生徒は「人の悪口を言うときは、写真や名前を載せないようにしたい。なぜかというと、伝播性があっていろんな人に伝わってしまうから」。そもそも悪口を発信するなよということはありますが、一応伝播性を根拠にしているので、これは妥当な根拠でしょうという分析をしています。

分析の結果がこちらです。「不十分」というのは、自分の経験とか推測を根拠にしているもののことです。また、「その他」は、「悪口は言っちゃいけないから、悪口は言わないようにする」というような、いわゆる情報モラルについてだけで述べているというもの、「不適当」は、「誤解されたら悲しいから」のような、感情を基にした記述です。

結果から言えることとしては、まずある程度は、直前に学んだ科学的性質を根拠に書いてくれる人がいました。ただ「誤解に関する状況」を設定した生徒がすごく多かったです。これは、直前の振り返りで、自分のこれまでに経験したトラブルについて書いていたので、そこで誤解をされるような経験がすごく多かったことに引っ張られたのかなと思います。また、状況の設定を生徒に委ねたので、まさに千差万別の状況が出て、厳密な分析が苦しかったということはありました。

今後の課題です。授業全体について、二人の会話を比較して矛盾する理由については、ほぼ発見できていました。ただ、「Aさんは見落としていることがある」というのは、ヒントとしては出し過ぎだったかなと思います。本来なら、中立的な立場で頭を悩ませたいところなので、これは出さない方がよいかなと思っています。

生徒なりの表現で、情報の科学的な性質を述べることはできていました。ただ、この授業の内容は、1時間で収まっていないところがあるので、来年に向けて考えると、「誤解」については外してもいいのかなと思います。

事後課題については、状況設定はこちらで設定したほうが、分析はしやすいかなと思います。しかし、そうするとパターン問題に近づいてしまう可能性もあるので、それは考えどころかと思います。

最後に、まだまだチャレンジが必要と思ったのは、「イライラしているときは闇アカで愚痴る」という解答です。ただ、この生徒も、伝わりやすいということ書いているので、情報の科学的性質という点については、ある程度考えてはくれているのかなと思いますが、それでもどうしてもtwitterでいきたいという欲望を抑えるには、まだ授業改善が必要だと考えています。

[質疑応答]

Q.二点、質問があります。

一つ目は、最後に「自信度」というのを生徒に付けさせていらっしゃいますが、これはどのような意味があるのか教えていただきたいと思います。もう一つは、情報の広がりやすさ、特定されやすさ、消しやすさ、誤解されやすさということで、みんなネットのほうに〇をつけていますが、実をいうと、リアルのほうがデメリットがあったり、ネットの方がいいことがあったりすることに対する指標を入れた方がよいのではないかと思ったのですが、その辺りのご意見をいただきたいと思います。

大石先生:まず自信度を入れたのは、今回学んだことをどれくらい自分自身で他のものに適用できているかという、いわばメタ認知のようなことを測りたかったからです。「よくわかった」と答えるということは、他の場面でも使えるよ、ということを書いてくれることを期待したのですね。ただ、自信度のどこに〇をつけたかよりも、内容が問題です。例えば自信度は「かなりある」としていても、「基本、アカウントを間違えないから大丈夫」と書いてくる生徒もいます。これは、正しい情報モラルが身に付いたのかというと、またちょっと違うかな、と思います。ただ、その生徒が自分自身が学んだことに対して、どれぐらい確信を持ってくれたかということを測りたいと思いました。

もう一つの、ネットとリアルのメリットとデメリットについては、今回お見せしたスライドは、みんなネットに〇を付けたもので、全体の8割から9割くらいはネットに〇を付けてきます。ただ、ネットの「拡散する」という性質を使ったらどんなことができるのかといった、ネットのメリットを生かすような課題も確かにやってもいいのかなとも思います。

また、「特定されやすさ」では、リアルのほうが特定されやすいというところに〇を付ける生徒もいます。確かに、状況によってはそうですよね。もう少し時間が許せば、そういうところを議論させても面白いかなと思います。

第11回全国高校情報教育研究会全国大会事例発表より