事例106

情報科の授業で取り組む問題解決の授業

アサンプション国際中学校高等学校 岡本弘之先生

私は現在情報科と社会科を教えています。今日は問題解決の授業についてお話したいと思います。

「問題解決」の優先順位は低くない!

学習指導要領には、情報Ⅰとしてこのような項目が記載されています。文字の大きさに変化をつけているのは、先生方の認識の中でこのような比重があるのではないかということを表現したものです。情報Ⅰと言えば「プログラミング」、次に「情報デザイン」や「データの活用」があり、「問題解決」の比重は小さいのではないでしょうか。

では、本当に「問題解決」の授業の優先順位は低くて良いのでしょうか。学習指導要領の「(1)情報社会の問題解決」を見ると、「方法を身に付ける」「方法を考える」「主体的に発見して解決策を考える活動を取り入れる」と書いてあります。このような部分からも、問題解決の授業の必要性が感じられると思います。

実は、「問題解決」は今の教科書にも載っています。理想と現実のギャップを考えるものです。

本校で問題解決の授業を最初に行った時のテーマは、「学校の食堂を改善する」というものでした。当時は学食ができたばかりだったので、「生徒に食堂を利用してほしい、しかし実際は利用が少ない」という問題がありました。「これをどう解決したらよいか」ということを授業にしてみました。

「理想と現実のギャップを埋める」を目標とした問題解決の授業の流れがこちらです。

まず、問題の発見が必要です。現状を分析し、どこに問題があるのかを考え、それを踏まえた解決案を検討し、実践(ここではプレゼンテーション)する。その後、評価をするという流れが考えられます。

この時、あまりにも大きなテーマ設定では生徒にとって現実的ではなく、身近なテーマが生徒には取り組みやすいです。本校の事例でいうと、中学校も併設されている私学だということもあり、高校1年生が中学1年生に情報モラルについてプレゼンして教える、という活動を行っています。中学1年生にとってどんなことが問題なのかを考え、どう解決するかをプレゼンするのですが、テーマが情報モラルなのでプレゼンを受ける側・する側の両方にとって勉強になるという狙いがあります。

学校の施設の問題点を発見し、改善を提案する

次に、高校2年生の実践をご紹介します。

本校は高校1年生で「社会と情報」を全員が学び、2年生で学校設定科目の「情報選択」を設けています。

今回、2年生は学校の施設の問題点を発見し、改善のための提案を考えてプレゼンしました。

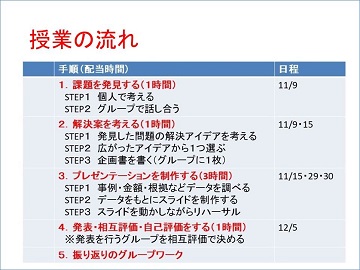

こちらが授業の流れです。問題発見と解決案を考えるのにそれぞれ1時間かけ、その後にプレゼンを行い、自己評価をして振り返りのグループワークをします。

問題発見はまず個人で、次にグループで作業する

授業の具体的な内容です。

最初の「問題発見」では、学校の設備で問題点はないか、改善した方がよいところはどこかを、まず個人で付箋に書かせます。それを持ち寄って、グループで話し合いをして整理のワークをする。そしてクラスで共有する、という流れになります。

下の写真は、実際に生徒が作ったものです。

学校設備の問題がテーマなので、教室やトイレなど、いろいろな課題を見つけてきます。実は、生徒にとってトイレの設備は毎年関心が高いです。本校はもともと女子校だったのが共学になったため、男子トイレは新設で設備もよくきれいです。女子生徒は男子トイレにあるハンドドライヤーが欲しいと要望しています。

他にも教室がにおう、山のふもとに校舎があるという構造から曲がり角が多い、鞄が重い、蜂が入ってくる、等などたくさん出てきます。生徒にとって学校の設備はけっこう切実な問題です。その意味で、学校は問題発見の宝庫なのかもしれません。

解決策はブレーンストーミングしながらまとめ上げていく

次に、解決策を検討します。まずは、持ち寄った課題の中からグループで1つ選び、ブレーンストーミングで自由に解決策のアイデアを出します。アイデアが膨らんだところで、採用するアイデアを絞り、企画書にまとめるという作業をします。

こちらが授業の活動の際の写真です。まず個人で黄色の付箋に三つアイデアを書き、それを持ち寄ってグループで話し合い、新しく出たアイデアはピンクの付箋で追加します。

こちらが解決策案の例です。鞄が重くて紙が多いならiPadを使えば良いとか、曲り角が多い構造でぶつかりやすいならミラーを付けたらどうかとか、新入生が教室探しに迷うのなら病院のような案内板を付けるとか、解決につながりそうなものから、そうでもないものまで様々です。

解決策に説得力を与えるための調査分析とは

次に調査分析です。

自分たちで考えた解決策を企画書として形に表しますが、提案には説得力のある情報があった方が良いわけです。そこで、他校の事例や、金銭的にどれくらい掛かるのかなどを調べる作業に1時間かけます。

調査分析にあたっては、どのような手法があるかのヒントも教えます。具体的には、数字がある方が説得力は増すことや、サイトなら公式ページのほうが良いことなど、今後の問題解決に役立つヒントを教えます。

その後2時間かけてプレゼンのスライドを作ります。この段階で、スライドの基本的な流れや上手な見せ方、引用元の書き方など資料の作り方のルールなどをおさえさせます。

プレゼンにはゲストを招いてモチベーションを上げる

こちらが生徒の発表例です。

鞄が重いのをどうにかしたいと言ったグループは、クラスで一番真面目な子のいかにも重そうな鞄を持ってきて測りました。この鞄が7.35キログラムなのに対し、iPadが0.8キログラムなので、かなり説得力のある提示ができています。

こちらは、殺風景な更衣室を解決したいグループです。棚もないし床も理想から遠いから、この空間にボックスや棚などを置いてほしい、といった要望です。写真1枚でもかなり説得力があります。

このプレゼン発表には、可能な限り関係する職員の方をゲストに招きます。クラスのいつものメンバー以外の人に聞いてもらうだけでもモチベーションが上がりますが、ターゲットがさらに明確になることで本気度が上がります。

プレゼンの後には相互評価を行います。

さて、こちらが今年のプレゼンの作品で、このグループは「迷子を減らそう計画」をテーマにしました。

学校内は意外に案内板や表示が少ないため、毎年教員が教室で待っていても生徒が来ない、生徒が今自分がどこにいるかわからない、など新入生の「集団迷子事件」が起こります。

本校には北館、西館、東館がありますが、北館と西館にLL教室と視聴覚室があって教員自身もどちらがどちらなのか混乱するほどなので、新入生ならば尚更です。

このグループは、「どこに案内図が欲しいか」を調査し、迷子を減らすために玄関前、各階の電話の位置、渡り廊下などに案内板を設置しようと提案しています。

こちらは本校のいちばん危険なスポット、四方向から人が交差する曲がり角での事故を防ぐにはどうしたらよいか、というものです。問題発見は完璧です。

このグループは、最初の解決策として「足つぼマットを置く」というものを出しました。これはもちろんプレゼンとしての「前振り」です。足つぼマットを置いたらヒールのある靴を履いた先生が転ぶ、上靴を分厚くする生徒が出てくるのではないか、見た目が良くないなどの課題が出ます。では次の策として、信号をつける、床面を赤い色をするなど、聞く人を笑わせて惹きつけます。

ここからがこのグループの本題です。

彼らが出してきたのは、センサーと先生の等身大パネルを付けるという案です。料金見積もりも提示しており、実現可能性のある提案をしています。

プレゼンをして終わりではなく、そこから振り返りをします。話し合いから生まれる発見は多いものです。

活動の内容や授業の効果を高めるための工夫

この授業にあたって工夫したことをご紹介します。話し合いから生まれる発見は多いのですが、なかなか話し合いが始まらないことも多いため、まず個人で作業をした上で、グループに広げていくようにします。話し合いに参加しづらい生徒もいますが、付箋を使うことで参加できるようになることも多いです。

発表も一人ずつ行った上でグループの意見をまとめていくというように、手順を小さなステップを分けていくことが大切だと思います。

グループワークが中心の授業ですが、適宜ワークシートを配布し、個人で話し合いのプロセスを記入する作業を行います。グループでどんな話し合いをし、その中で自分はどんな意見を伝えた。そして他のグループはどんな発表したかを可視化するということが重要です。

こちらが評価の工夫です。

こういった授業の評価は、発表だけで行うのはもったいないと考えています。問題発見の作業からこまめにワークシートに経過を書かせていくことが、そのまま評価材料になります。

解決案を考えるのも、企画書という形のアウトプットが評価材料になりますし、振り返りも評価材料になります。

実際の評価は、プリント1枚に対して評価をつけるのではなく、項目ごとにA、B、Cと評価して総合で得点をつけるようにします。

授業の効果はいくつもあります。

話し合いの手法をKJ法やブレーンストーミングにした結果、意見が出しやすく話し合いが効果的に進むようになりました。

通常、こういった方法を使わないで話し合いをすると、声の大きな人が強く主張して、それ以外の人が同調するだけということが多いですが、この授業で行った方法では話し合いの質や量が明らかに向上しました。

また、可視化することで理解も深まりますし、この手法自体がクラス目標や文化祭の出し物を決めるといった幅広い場面で応用がききます。

さらに、このような「問題発見」の授業を通じて、生徒自身が今まで何気なく送っていた学校生活への意識が変わってきました。

この授業を高2で受けることで、生徒会活動などでもこの手法を活用できる生徒に育って欲しいと思っています。

さらにご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、こちらをご覧ください。

[質疑応答]

Q1高校教員:階段と廊下が階段の四つのぶつかるというところには、結局等身大パネルは設置されたのでしょうか。最終的にどのように問題解決になったのか、教えていただければと思います。

岡本先生A1:等身大パネルは結局設置しませんでしたが、それ以外、例えばトイレの改善として暖房便座や音姫という擬音装置を設置することは実現しました。彼女たちが提案してくれたことを見てもらえるということが意識付けられますし、こういった生徒目線のことは我々ではなかなか気付けないので、学校にとっても改善点が可視化され実用的であるかなと思っています。

Q2高校教員:今、実際にトイレを改善できたということでしたが、せっかく授業内で発表しても、事務の方までなかなか届きにくいのではないかと思いますが、何か学校全体で取り組まれたことがあれば教えてください。

岡本先生A2:この生徒の資料はパワーポイントのスライドで作っているので、そのまま印刷してホチキスで止めたら企画書のようになります。それをどさっと事務に渡します。口頭でも「こんなにいろんな課題が出ているから、考えてやってくださいね」ということは伝えるようにしています。

Q3高校教員(Googleフォーム):今のような活動は、生徒会活動でも良いように思うのですが、情報科ならではの視点や、教科情報として学べるのはどのようなことでしょうか。

岡本先生A3:こういう問題解決の方法をどの教科で教えられているかと考えると、実はこれって空白地帯で、どこでも教えられていないのではないかと思います。そういう意味では、やはり情報科で何かの実習を通じて教えていくことが大切と思います。でも学校の中では行事の企画や生徒会活動などで、こういった活動が必要なところは実はたくさんあると思うので、今は情報科が教えていますが、将来的にはわざわざ教えなくてもいいようになれば一番よいと思っています。

神奈川県高等学校教科研究会情報部会実践事例報告会2018 講演より