事例75

中等教育学校後期課程における情報通信ネットワークについての理解を深める授業実践

東京都西部学校経営支援センター支所 田崎丈晴先生

学校の教育目標とカリキュラムマネジメント

今回ご紹介する事例は、平成26年度まで所属していた学校で実践していた、3年前のものです。この学校は6年間の中高一貫教育の学校で、教育目標は「豊かな心 知の創造」とあり、今回のお話でも触れる、カリキュラムマネジメントにも関わっています。

この教育目標「豊かな心 知の創造」の中でも、「知の創造」を実現するためには、「自分で勉強できるようになる」ことが最低限必要だと考えました。

よって、2011年から「総合的な学習の時間」を軸に、「学び方スキル」を身につけ、情報活用能力を鍛える取り組みを実施しました。

「総合的な学習の時間」で各学年で取り組むプロジェクトのテーマと活動は開校当時から設定されていたため、そのテーマの活動をしながら課題解決能力や情報収集能力などの情報活用能力を意図的に身につけられるよう、「学び方スキル」のカリキュラムをチューニングしていきました。

※クリックすると拡大します

目標とするのは、中学校1年生の「総合的な学習の時間」でもPDCAサイクルを活用したり、中学校3年生でもレポートを書く体験をし、後期課程に進級したら卒業論文を目指し、評価ごとに全課程で培ったスキルを実践で試しながらスキルアップしていくというものでした。

そのためには、ICT環境の整備も必要でした。無線LANやアクティブラーニング型の教室を整備したりなど、一つひとつ取り組んできました。

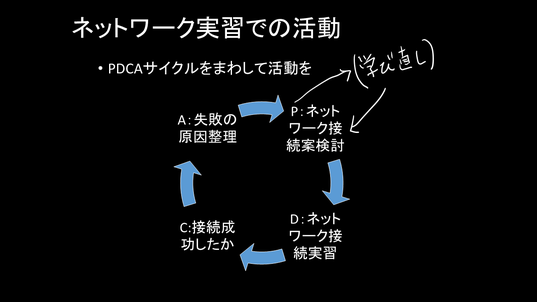

情報科のテーマ設定「課題解決能力を鍛える」

このような背景をもとに、平成26年度、情報科として何ができるかを整理しました。まず年間を通してテーマとしたのが「課題解決能力を鍛える」ことでした。情報科の中で何か新しいことを学ぶということ自体が課題解決だと考え、PDCAサイクルを回しながら学習が進められることを目指しました。さらに、創造性や主体性ある活動を高く評価し、どんどんやりなさいというふうに生徒を指導していくことにしました。それがひいては、学び方スキルの中で「探求的な活動」を少しでも自分でできるようになるために大切なことではないかと思います。他にもレポートを書いたりプレゼンテーションをしたり、タブレットを中心としたテクノロジーを活用して自ら必要な勉強に取り組めるよう取り組みました。

さて、私が普段行っていた授業の中で、授業運営の物差しにしていた図がこちらです。多くの情報源を活用して知識をインプットしてほしい。インプットの内容によっては自ら理解し咀嚼するために考える「インテイク」という活動があります。そして、その考えた結果をアウトプットします。アウトプットの方法は様々です。テストの他に、レポート、プレゼンテーションなど、パフォーマンス評価に関わるものも積極的に取り入れました。

生徒は、アウトプットをした後、発展に向けた振り返りとして、教員や他の生徒からフィードバックを得て、さらなるインプットやインテイクを経て、アウトプットの精度を高めます。指導にあたっては、インプット、インテイク、アウトプット、フィードバックからなる学習全体の活動を、どうコーディネイトするかを意識しました。

授業での実践「情報ネットワークを学ぶ」

本題の情報通信ネットワークの授業は平成21年度から毎年改良しながら実践してきて、6年目の事例をご紹介します。TCPやIPの概要と実習を通じた体験的な学びから、パケット通信の仕組みを学ぶということをしました。

まず、実習に入る前に演習を少しこなしてから基本的な知識の理解をさせたいと考え、二つの演習問題をノートにまとめて提出するという課題を出しました。

一つ目の問題です。インターネット接続を契約していない一軒家に光ファイバーでネットワークをひく際に、どんな機器が必要なのか。また、IPアドレスの設定があるならば、どのようにすべきかを図にするという課題です。

二つ目の問題は、インターネットに接続しウェブサイトを閲覧できる仕組み、つまり、DNSサーバーに問い合わせてから実際にクライアントのパソコンにウェブサイトの画面が表示されるまでの仕組みを図にする、という課題です。

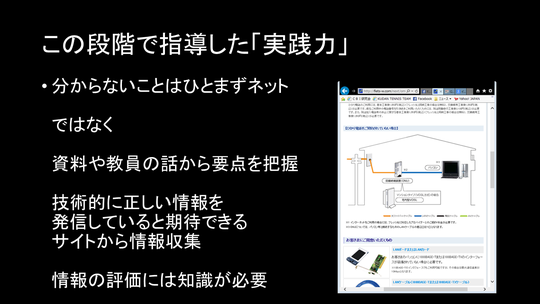

資料をもとに自分で考え、情報の取捨選択をする

資料は、ネットワークに関して解説した自作のプリント、さらに教科書、資料集、ウェブページなどを準備しました。それらの情報源から手がかりを発見し、答案を作るために考えるのです。もちろん、教員に尋ねても構いませんが、基本的にはそれらの情報源から得られるものを参考にして、答案を作るように指導しました。

※クリックすると拡大します

まず大切なのは、情報源から自分の問題解決のために必要な情報をいかに取捨選択するかです。しかも、調べた情報が本当に正しいのかを自ら評価できないといけません。よって、私の役割は「いいものを見つけたね」など、正しいものを見つけるごとに、その都度生徒に声をかけるなど、生徒が作業を進めやすい状況を作るということでした。

※クリックすると拡大します

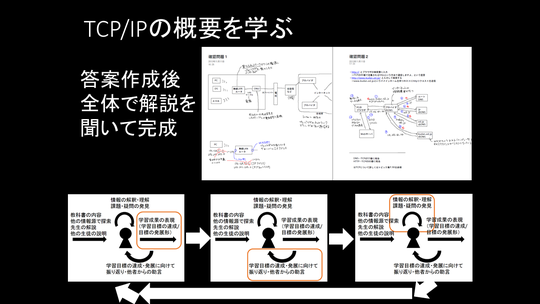

理解したことを話し合い、答案作成

さて、いよいよ答案を作ります。この時にはグループで話し合って解決して良いことにしており、アウトプットとフィードバック、インテイクを繰り返しながら答案を作っていきます。その話し合いの工程を通じて一定の理解を得るところまで見届けます。

※クリックすると拡大します

デジタルノートで答案をまとめることで、何度も書き直しや要点のまとめ直しができます。編集方法や伝わる表現なども指導できるというメリットが感じられました。

※クリックすると拡大します

課題全体としては、答案の概要を検討し、答案を作り、答案の要点をおさらいした上で答案を補強するというPDCAサイクルを回すことができました。

※クリックすると拡大します

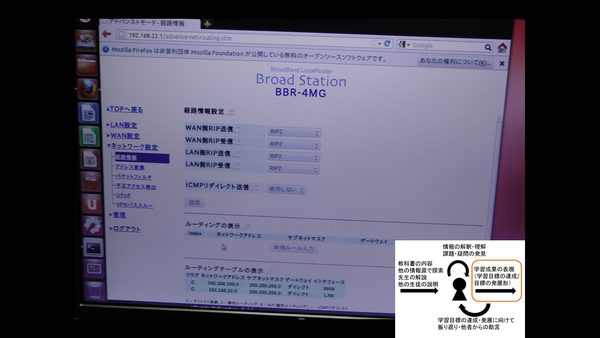

実際の機器を使ったネットワーク構築の実験

さて、次にいよいよ、実際の機器を使ってネットワークを4人1班で構築していく実習に入ります。

まず、同じネットワーク同士で、有線LANでコンピュータをつないで通信をしてみます。次に、異なるネットワーク同士で、パケット通信ができるようにします。

本物の機器を使いますので、廊下沿いにいろいろ必要な機器を並べていきました。クライアントパソコンは間違えて実習で使用するOSをインストールしないよう、ハードディスクを抜いた状態にし、USBメモリからUbuntuというOSが起動できるようにしました。

あとは、市販のルーターやHUB、LANケーブルなどを用意しました。

ルーターのWANと書いてあるところがプロバイダーにつながるところ、1,2,3,4と書いてあるところが家の中にあるそれぞれのデバイスにつながるところである、ということは、ルーターに付属しているマニュアルで理解できるようになっています。生徒は、ルーターが異なるネットワークの橋渡しをする機器であることを、実機の扱いを通して理解していきます。

さて、課題の内容に入ります。課題1は、同じネットワーク同士で、有線LANでコンピュータをつないで通信をしてみるというものです。課題2は、左側のネットワークと右側のネットワークで相互接続してパケット通信をします。ルーティングテーブルも確認することになります。

これにあたっては、追加でUbuntuというOSを使うためのプリントで生徒に配り実習にあたりました。

※クリックすると拡大します

実習では、どのようなネットワークを接続し、どのようなIPアドレスの設定にするかなど、様々な検討を行います。その上で、実際につないでみて、つながった、つながらなかったなどを確認します。失敗したならどのような手を打って改善するかというPDCAサイクルをフルに回すことになります。

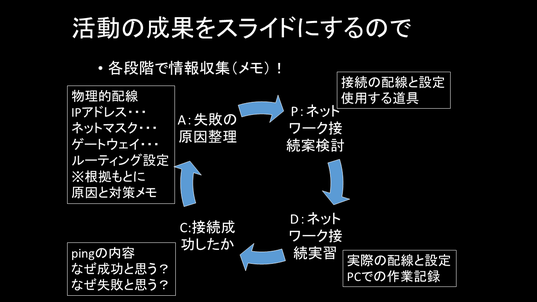

成果発表はスライド形式のプレゼンテーション

活動成果はレポートで求めていた年もありましたが、平成26年度は前期のうちにレポートを十分書けるようになっていたので、スライド形式で活動と実習の成果をまとめてプレゼンテーションするようにしました。

ただ、活動の成果をまとめたものにしなければいけませんので、PDCAそれぞれの段階でどのようなものを使い、どのような配線をし、どんな設定をし、何をして成功し、失敗したのかなど、情報収集を常に行うことになります。手取り足取りつなぎ方を説明しながら進めているわけではなく、資料をもとに自分たちで考えながら実習を進めたため、ご覧のような疑問は生徒ももちろん持ち、互いに、または教員と相談しながら解決していきました。

課題1の計画事例です。

同じネットワーク同士の通信であれば、IPアドレスのネットワークあるいはネットマスクの設定は図のようにすることでpingの送受信ができます。しかし右と左で同じIPアドレスを設定するとpingを打つことで成功したように見えますが、右と左でパケットの交換が実際に行われているかわかりませんので、右と左で異なるIPアドレスを設定する必要性などに気づかせていきます。

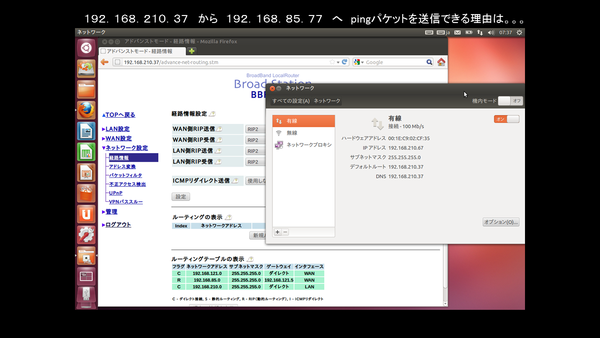

そして課題2です。

まずこの図の中にネットワークはいくつあるかを問いますと、左右のネットワークで一つずつ。それ以外にネットワークはないかというと、真ん中にもあります。そんな話をしながら、だから、ネットワークアドレスは三つあるということに気づかせます。

今度は、ルーターもパソコンもホストの一つだとするなら、ではホスト部で必要なIPアドレスは3種類必要だね、こんなIPアドレスが必要だといった話をします。

ルーティングテーブルについては自分で一から書くということはしませんでした。実習で使用した市販のルーターは、RIPというプロトコルでルーティングテーブルを自動生成できましたので、生徒は生成されたルーティングテーブルを確認しました。

生徒たちが行きあたる困難

さて、計画ができればつなげられるのかというとそう簡単ではありません。生徒たちは様々な困難に行き当たります。

設定しながらゲートウェイに何を入力したらいいのかとか、そもそもゲートウェイって何のことかや、ルーターの設定画面にどうやって入るのか。そういったところもマニュアルなどを見て、調べて、様々な事に気づきながら、最後まで進んでいき、通信の仕方について必要な設定の漏れ抜けがないかを検討しながら作業は進んでいきます。

実際に組んでいるところの写真がこれです。資料を見ながら、インプットし考えて、実際に組んでみるというアウトプットの繰り返しです。実際にルーターの画面を見ると、RIPの設定をするなど、生徒たちは様々見つけながら設定しています。最終的に三つ分のネットワークのルーティングテーブルができれば成功なので、ここまでできたらもうあとはpingで送受信できるはずなのでやってみようとなります。できたら、やったあ、と喜びます。

※クリックすると拡大します

課題解決活動ですので、授業時間の冒頭の5分で講義には、「作戦会議」として打ち合わせを行います。そこでグループごとに学び直しをしたり、実際にネットワークを組んでみたり、作戦会議を続けたり、実習のことをまとめたりして進めます。

口頭試問により理解度を確認する

課題2のネットワークが組めたら口頭試問しました。班ごとに、ネットワークが組めた後に、右側のコンピュータから左側のコンピュータにパケットが届けられるその仕組みを説明させました。これも、アウトプットと、インテイクと、フィードバックの繰り返しを通じて理解を深めるための動きを実践しました。

※クリックすると拡大します

口頭試問用には、実際にネットワークを私が組み、生徒は私の前で、2台のコンピュータの画面を見ながら行います。右のコンピュータから左のコンピュータにパケットが移動するには、まずこのパソコンでpingを打つと、デフォルトルートというところにパケットが行くというところから、4人で交代で説明します。途中で説明に詰まったら、やり直しです。

※クリックすると拡大します

この問題はかなり難しいため、他の班の口頭試問を見学する生徒がいたり、口頭試問に備えて練習をしようとする生徒たちがいたり、自分のペースで勉強する生徒たち、早く口頭試問を終えてまとめを作ろうとする生徒たち、口頭試問の対策を他の生徒に教える生徒が現れました。この時は、私からは細かな指示はせず、到達点を目標として与えてその目標を理解できれば基本的にOK、という授業をしていました。

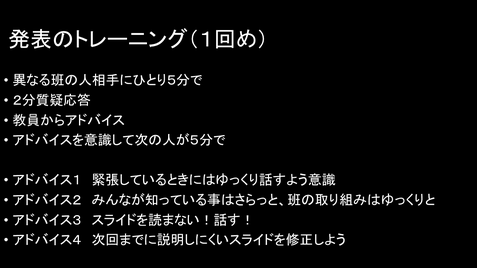

発表練習もPDCAの繰り返し

まとめのスライドの作成後、発表のトレーニングをしました。班の中で説明するようにしました。4人で1つの班なので、一人1回ずつ話しても4回同じことが話されます。

よって、1人目が話し終わった際に教員から話すアドバイスのレベルから、2人目、3人目、4人目が話し終わった際に話すアドバイスのレベルを段階的に引き上げ、ハードルがどんどん上がっていくようにしました。

一人の生徒あたり2回ずつ説明する機会を設定しましたが、アドバイスを聞いた後の2回目の説明は1回目よりスムーズに話せるようになっています。上手にできたところは褒めて、プレゼンのトレーニングは終わりとなります。どうしても話しにくかったスライドの修正を行い、最終提出としました。

まとめです。

課題解決を通して学びを深める授業設計は、インプット、インテイク、アウトプット、フィードバックという学習活動のコーディネイトで実現できたように思います。授業では、生徒たちが年間を通して行ったグループ活動で、課題解決しながら学習活動に取り組みました。

さらに、学校として取り決めた「学び方スキル」のカリキュラムに対して、情報活用能力の育成という形で貢献できたと考えています。

高校教科情報シンポジウム2017秋 ―ジョーシン2017秋 講演より