事例114

生徒の主体的な学びを促進するデジタル作品の制作

東京都立三鷹中等教育学校 能城茂雄先生

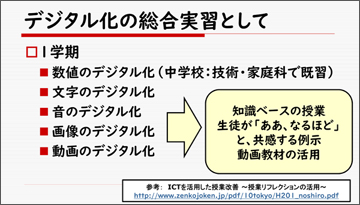

「デジタル化」の総合実習と課題解決学習としての動画制作

デジタル作品の制作は、デジタル化の総合実習として位置付けています。本校は中高一貫校なので、前期課程(中学校段階)で2進法や数値のデジタル化の基礎的なところは学んだ上で、後期課程(高校段階)の1学期に文字や音、画像、動画のデジタル化をまず知識ベースの授業で学びます。

授業の中では、「なるほど、だからSDカードは16Gb、32Gbと2の倍数なんですね」といった気付きができるような例示や授業展開を工夫しています。ただ、この単元で実習を入れても、時間がかかる反面あまり教育効果が得られないと感じていたので、ここでは実習ではなくリフレクションという形で反応を拾うという形を取ってきました。これについては全国高等学校情報教育研究会の第10回大会でも発表していますので、こちらをご覧ください(※1)。

※1 http://www.zenkojoken.jp/pdf/10tokyo/H201_noshiro.pdf

最近は、課題解決学習やプロジェクト学習は教育効果が高いということがよく出ていますので、この実習を大きな位置付けとして、問題解決学習の中の課題解決、またデジタル化のまとめとして定義をしました。

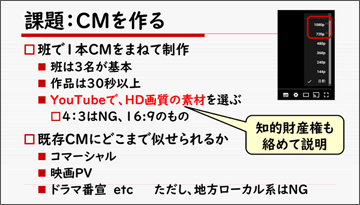

YouTubeにアップされたCM動画をできる限り模倣する

授業の内容がこちらです。私は「デジタル化総合実習」と呼んでいますが、生徒は「CM制作」と言います。ざっくり言えば、「YouTubeにあるCMを模倣する」という活動です。生徒からも「なぜYouTubeなのか」とよく聞かれます。これについては知的財産権も絡めて説明するのですが、もともとCMというのは多くの人に見てもらうことを前提に、そしてイメージを良くするために作られているものがほとんどなので、YouTubeにアップされていて、権利者が削除申請をしていないものであれば模倣することに問題はないからです。

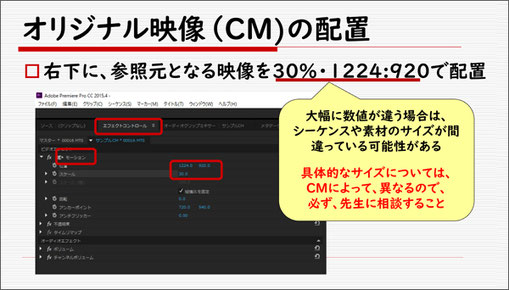

そして、今回はYouTubeにある動画をどこまで忠実に模倣できるか、という課題を設定しています。このあと実際の動画をお見せしますが、画面の右下に引用もととしてYouTubeにあるオリジナルのCMをそのままに置いています。

そしてこのスライドの黄色い部分に、生徒が実際に演じたものを撮影した動画や静止画を作品として組み合わせて表示します。

この実習を行っていく中でよくわかったことは、生徒に「あれはダメ、これもダメ」で知的財産権を教えても、なかなか浸透しませんが、動画制作という自分が直面する問題で実例を交えて提示すると、自分たちのこととして受け止めるようになるということです。

これは私自身にとっても同様です。今回のような報告会での発表について言えば、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製)では、作品の授業での利用や文化祭での発表は認められていますが、研究発表会での利用はできないので、今まで実践報告を発表したくても作品が見せられないということがありました。しかし、今回の発表に向けては、やはり生徒が作った作品を実例としてお見せした方が、具体的なにどんな活動をしているかをよりわかっていただける、しかしCMは知的財産権のカタマリなのでどうしようと悩んだ末に、東京海上日動さんに許諾を取るための問い合わせをしました。

問い合わせ窓口もわからなかったので、取りあえずお客さま相談センターに電話して広報につないでいただきました。そして広報の担当者の方と電話でお話をしたところ、やはり文章で残ったほうがよいということで、メールで改めて連絡をしましたら、オリジナルの動画使用の許諾をいただけました。またこの作品を作った生徒たちからもOKをもらえたので、今回彼らが作ったCMをご紹介できることになりました。

生徒はオリジナルにどれだけ似せるかを目指して撮影し、編集します。この字幕の文字もPhotoshopでオリジナルにできるだけ近づくように加工した素材を貼り付けています。

学校行事のスケジュールをぬって制作時間を確保する

この実習についてお話しすると、どのくらいの時間をかけているのかということをよく聞かれます。こちらが実習期間のスケジュールです。都立高校の特殊事情かもしれませんが、今年度でいえば、7月6日の金曜日に1学期の期末試験と模試等が全て終わり、その後海の日直前まで授業がありますが、スライドにあるように授業が全く計画どおりにできません。

さらに7月~9月は学校行事がとても多いのです。行事が終わると、今度は中間考査があるので、考査前に大規模実習をやったりすると他の教科から怒られてしまいますので、締め切りは中間テストが終わった後に設けています。

ですので、流れとしては5月くらいから班分けをしたり先輩の動画を見せたりして、7月のテストの答案返却までにどんなことをするかを決めさせて、できれば7月中に撮影開始、9月にPremierの使い方を学んで、9月・10の2か月で撮影・編集・チェックというスケジュールで行っています。

機材の貸し出しには、スマートフォンとの交換が効果的

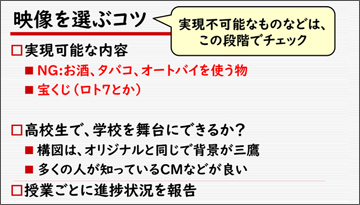

こちらが映像を選ぶコツです。実現可能な内容であること、高校生の映像ですのでお酒を飲むとか、タバコを喫うとか、オートバイに乗るというのはダメ。学校が舞台になっているものが作りやすいなどということを提示した上で、生徒たち自身にCMを選ばせます。

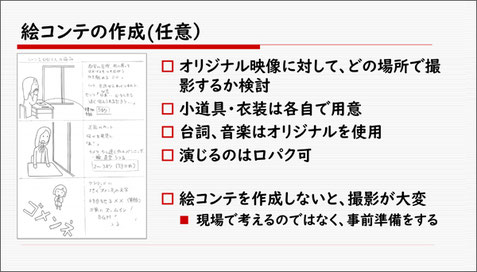

アドバイスなしで、単にやってごらん、と生徒に丸投げするだけでは、いわゆる「YouTubeにあるのをやってみた」になってしまうので、スライドのように絵コンテを書かせ、授業ごとに進捗報告をするなど、計画的にやらないとダメだよということを常に意識させます。

機材については、ビデオカメラやデジタル一眼レフカメラを、毎年2~3台学校の予算で購入し、今では12、3台になりました。個人の機材の使用もOKですが、必ずチェックを受けさせることとしました。仕様によっては、せっかく撮影しても、編集で使えないとことがあるからです。

また、スマートフォンは不可としました。これについては、後ほどご説明します。

三脚も必ず使用させます。映像の素人感をなくすためには三脚は必須です。本校にいらっしゃった方はご覧になってことがあると思いますが、こんな感じで大量に準備されています。三脚の使い方についてもきちんと説明します。

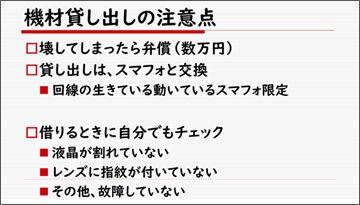

機材の管理はとても重要です。高校生は大事に使ってくれますが、壊してしまったら弁償だよ、という約束はきちんとしておきます。

また、本校は高校生は校内にスマートフォンの持ち込みが許可されているので、スマートフォンと物々交換で貸すことにしています。そうすると、必ず返ってきます。スマートフォンを預けたままカメラを持ち帰る生徒はいないので、これは非常に効果的です。もちろん貸出簿も書きますが、スマートフォンを預かることでトラブルなく動いています。あとは、借りる時に必ずルーティンとして液晶が割れていないか、レンズに傷がついていないかを生徒自身が確認することも、必ず最初に説明しています。

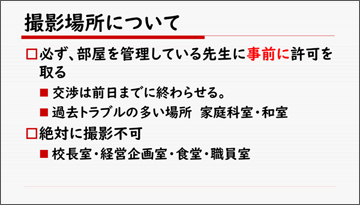

また、校内至る所で撮影しますので、撮影のルールを徹底します。部屋を管理している先生に前日までに必ず許可を取ります。

また、絶対に撮影不可という場所も決めておきます。本校には中学校があるので食堂がありますが、万一食中毒等が起きると大問題になるので食堂も撮影禁止です。

編集作業は基本を教えて、後は自分たちで調べさせる

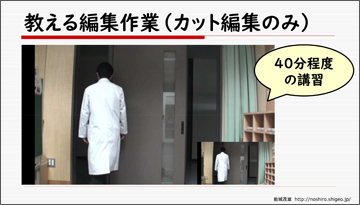

こういった実習にあたってどんなことを教えているのか、いろいろ教えなければいけないのではないかと思われるかもしれませんが、実は技法の指導はごくシンプルで、Adobe Premierによるカット編集のやり方を1コマ40分程度教えるだけです。教えるときに使う素材も提供します。これは私が多重影分身をするという動画で、私がドアの後ろに入って、左に行って、真ん中に戻って右に行きますが、もとの動画をAdobe Premierで切ったり貼ったりして作っているわけです。

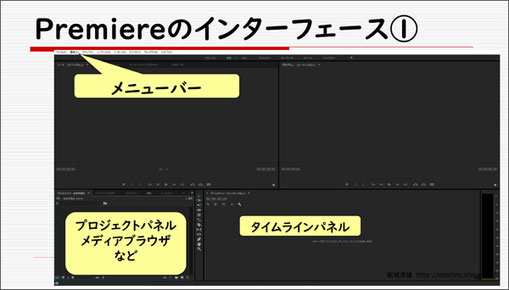

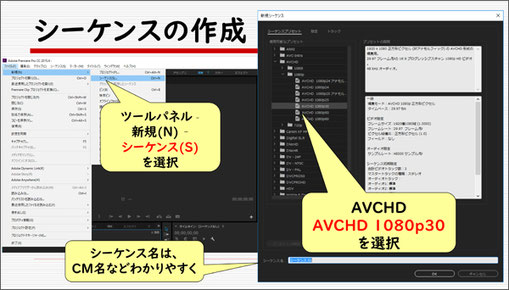

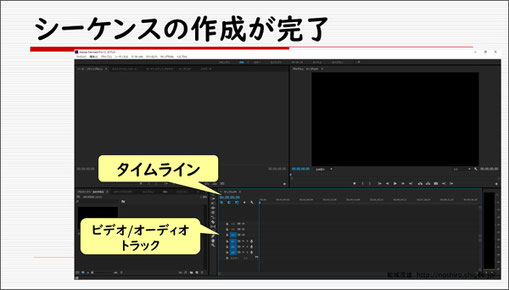

こちらがAdobe Premierの使い方の指導のスライドです。Premierを起動して「プロジェクト」を作る、共同作業をするのでネットワーク上にあるサーバーに保存する。班ごとにアクセス権限を付けてCM名がわかるようなファイル名を付けること、等など説明します。

教えすぎないとはいえ、やはり生徒からは質問が出てくるので、どうしても専門用語を使う場面が出てきます。そのときに説明に使う言葉、例えば「タイムラインがおかしい」とか「メニューバーの左から2番目だよ」みたいなことが使えるように、画面を確認しておきます。

また、Adobe Premierを使った方はご存知と思いますが、メニューがものすごくたくさんあるので、全て教えるのは不可能です。その中で、使うツールを決めておいて、使うのはここだよと、シンプルにしておく必要があります。

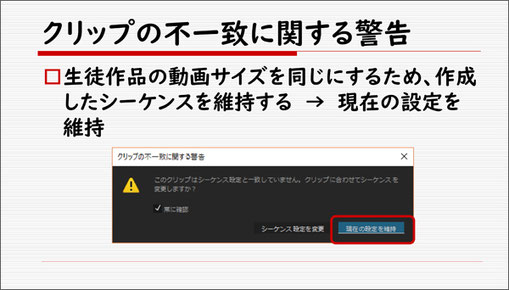

実際の場面で気を付けなければいけないのは、シーケンス、絵でいうキャンパスです。動画のサイズはこれでやってね、ということをこのように明確に示しておきます。こちらは実際に生徒に見せているもので、PDFにしてどこでも見られるように置いておき、生徒が迷ったときに自分で確認できるようにします。

重要なのが素材の読み込み方です。40分の中で素材を読み込んで、カット編集をして、つなぐ方をきちんと説明します。カメラの性能によって動画データのサイズが違ったりするので、そのときの取り扱い方や、オリジナルのCMを右下に置く方法もここで説明します。映像、画像、フレームレートなどいろいろな言葉を常に知識として教えて、実際の作業の中で習ったことが出てくるという扱いをしています。

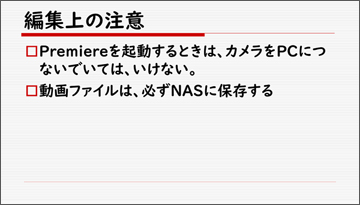

授業をやっていて気が付いたのは、生徒たちはカメラを挿したまま編集をしてしまいがちです。そうするとAdobe Premierの素材がカメラの中にある状態なので、カメラを返してしまって、「先生、素材がありません」ということがよくあります。これを防ぐために、をAdobe Premier起動するときはカメラは必ず抜く、作ったファイルは必ずNASに保存することを説明しておきます。

完成後のチェックから先が重要!

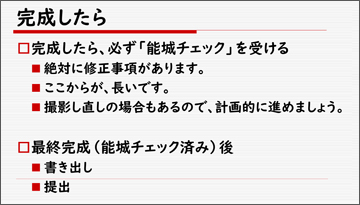

また、自分たちが完成したと思っても、それは「やってみた」と変わらないので、必ず私がチェックします。彼らに言わせると、予想以上にこのチェックが厳しいそうで、よく撮り直しになります。あくまでも授業の作品課題なので、ある程度きちんとしたものを作ってほしいと思い、ここは厳密にチェックしています。

そして、最後に発表会をして相互評価をした上で、後輩のために自分たちの苦労したことをまとめてもらっています。「早めにやれよ」「三脚が自分の家にあるなら持ってきたほうがいい」といった声は、大人が言うより先輩が言った方が効果的です。

これをやって良かったと思うのは、映像作品を作るとゴールが不透明になりますが、今回は「模倣する」ということが目標なので、ここはズレているね、ここは雑だね、ここはもう少し工夫できたんじゃないか、ということがはっきりわかるので、子どもたちも何をしたらよいかという目標が明確になります。

また、ソフトウエアの使い方を丁寧に教えることも大事ですが、ある程度自分でやってごらんと言えば、今の子どもたちは自分たちで調べることができます。自分たちで調べさせるとで、自ら学ぶ力・取り組む力を身に付けさせることができるという意味でも、良い実習であったと思います。

[質疑応答]

能城先生:1点補足をすると、生徒のスマートフォンを使わない理由は、スマートフォンをPCにつないだ時に、万一本人のスマートフォンの写真が見られなくなったとか、管理ファイルが壊れてトラブルになったりしたときに、責任が持てないという問題があったことです。PCにスマートフォンをつなぐと、どうしても生徒の個人的なものがグループ内で見られてしまうという問題もあるので、本校ではスマートフォンの使用は絶対駄目ということにしています。その辺りの問題がクリアできるのであれば、タブレットやスマートフォンでもよいのですが、基本学校の機材を貸し出すか、自分で持ち込む機材はこちらでチェックを受けたものに限るということで、授業は安全の方を優先しています。

Q高校教員Googleフォーム:一般にCM作成は、何かの課題を解決するために行うと思いますが、まねることを課題設定した理由は何でしょうか。

A能城先生:まねることを理由にしたのは、やはりゴールがはっきりするからです。例えば、学校紹介を作ろうっていうことにすると、ゴールは無限にあり、どこまでこだわるかが明確にできません。今回はあくまでも演習なので、ゴールがはっきりしていて、課題が見えていて、そこへ向かって取り組むことを優先しました。当然生徒は大変忙しく、他の教科の課題もありますが、この後文化祭など様々な活動や場面で作品を作ろうというときの問題解決につながるのではないかなと考えています。

神奈川県高等学校教科研究会情報部会実践事例報告会2018 講演より