事例127

ルーブリックを活用した形成的評価とジャーナル作成授業

主体的・対話的で深い学びの実現に向けて

大阪府立東百舌鳥高校 稲川孝司先生

清教学園中・高校 勝田浩次先生

広島大学附属福山中・高校 平田篤史先生

稲川孝司先生

次期習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」の授業はどのように実現するか?

今日の話のポイントは、情報科の授業で「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するかということです。次期学習指導要領では、今までの「何を学ぶか」ということに加え、「どのように学ぶか」、「何ができるようになるか」という3つの観点があり、それらをどのように授業の中に落とし込むかが重要だということで、教科「情報」の授業で実践したことを報告します。

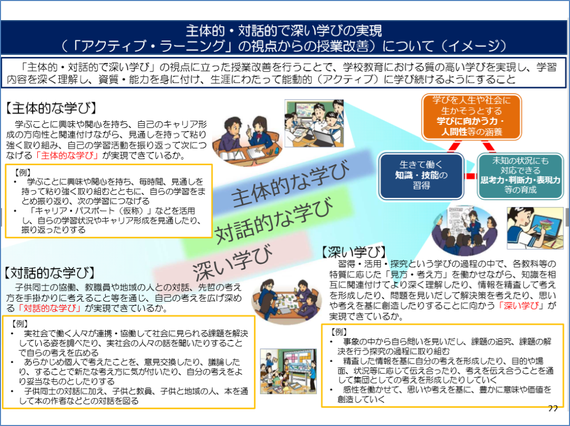

下図は文部科学省が出している資料で、その中に「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」に関して多くの例が示してあるのですが、すべてを授業の中で実現するのはなかなか難しいと感じています。

※クリックすると拡大します

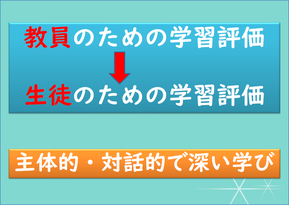

まず、学習評価について考えてみます。今回の中央教育審議会答申には、学習評価について、「子どもたちの学習の成果を的確に捉え、『教員が』指導の改善を図る」とあります。さらに『子供たち自身が』自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにする」と書かれています。

つまり、「学習評価は子供たち自身が自ら学んで振り返ることができる評価にならないといけない」ということです。教員のための学習評価だけでなく、生徒のための学習評価というところまで持っていけるのかが重要です。

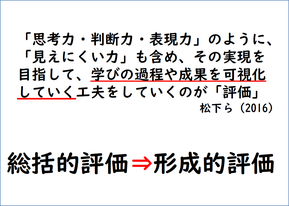

また、評価については、「思考力・判断力・表現力」のように「見えにくい力」も含め、その実現を目指して、学びの過程や成果を可視化していく工夫をしていくのが「評価」であるということも言われています。つまり、学びの過程や成果をどう可視化するかを考えて工夫していくことが、形成的評価になるのだろうと思います。

これを具体的にどのように行ったかについては、この春まで東百舌鳥高校にいた平田先生から話してもらいます。

平田篤史先生

評価から学習そのものをスタートさせる試み

評価について研究する中で、学習評価とは「評価をして学習が終わるもの」ではなく、「評価を受けた生徒自身が、自発的な学習をスタートさせるためにあるもの」であると考えました。このためには、単元の終わりや学期の終わりに総括的評価を行なうだけでは不十分であり、毎回の授業で形成的評価をフィードバックし、そこから生徒の学びにつなげようと考え、今回の研究に至りました。

ここからは情報科の中でどのように実現していったか、というお話をしていきます。

ご存知のとおり、情報科は次期学習指導要領の目玉の一つです。大学入試改革や内閣府のAI戦略の中にもあるように、全高校生に対して基礎的な情報リテラシーを習得させるという目標があります。そのことに、我々情報科の教員がどのようにアプローチできるかということを考えました。

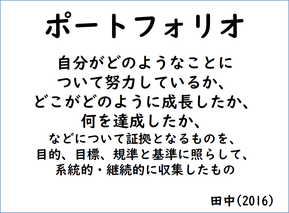

まず、形成的評価をどう実践するかに関しては、ポートフォリオを活用しました。「ポートフォリオ」という言葉自体は、それほど珍しいものではありませんが、「自分がどのようなことについて努力しているか、どこがどのように成長したか、何を達成したか、などについて証拠となるものを目的、目標、規準と基準に照らして、系統的・継続的に収集したもの」という定義を使っています。

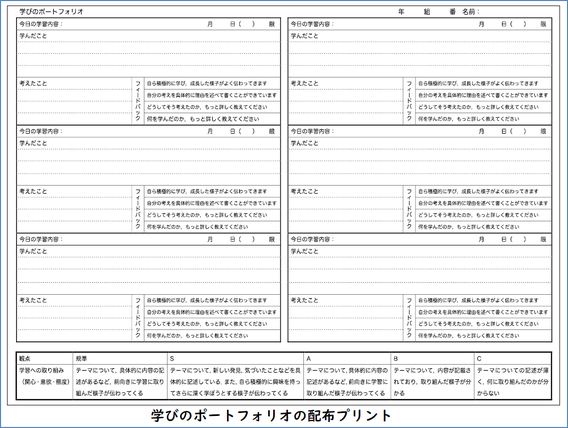

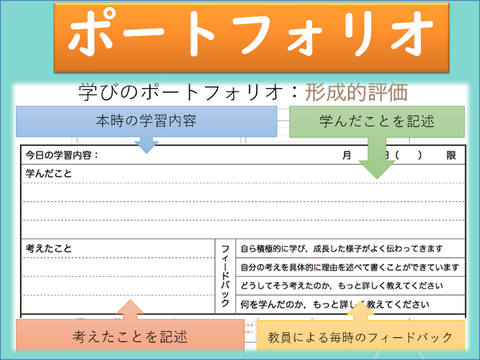

今回の実践研究の中で提案しているポートフォリオがこちらです。

1行目の「今日の学習内容」には、各授業の中でどのような内容について学んだかを記述します。また、2から5行目の「学んだこと」には、具体的に自分が本時の中で何を学んだのかを記述します。さらに6から9行目の「考えたこと」では、本時の学習内容と自分の実生活を比較して考えたとき、実生活のどの部分に当てはまるのか、今回の授業の中で疑問に思ったことは何か、気付いたことは何か、などを記述します。「考えたこと」を設けているのは、教科情報で、どれだけ実生活と照らし合わせることができるか、ということを考える必要があるからです。

そして、「フィードバック」では、生徒だけで振り返りの質を高めることは難しいので、各生徒が学んだことや考えたことに対してどのように振り返りができているかを、教員が毎回フォードバックするようにしています。こうすることで、生徒がただ振り返るだけでなく、教員とのやり取りを通して振り返りの質を高めることができます。

ルーブリックで振り返りの評価規準と基準を示す

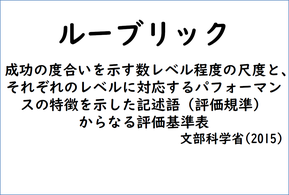

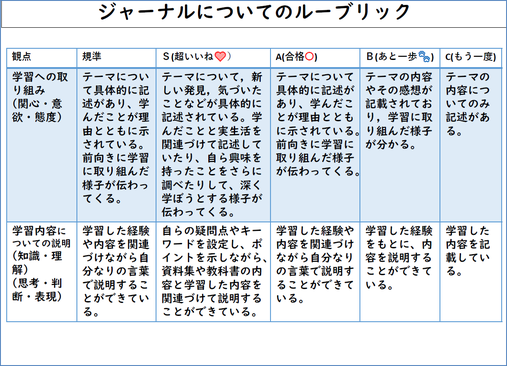

また、その振り返りをどのような規準と基準に沿って評価するのかを生徒に提示する必要があります。そこで使うのがルーブリックです。

ルーブリックとは、成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と、それぞれのレベルに対応するパフォーマンスの特徴を示した評価基準からなる一覧表です。

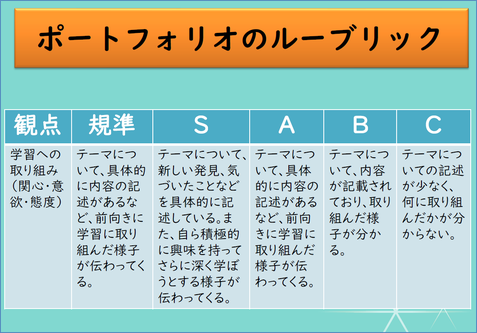

下図は、生徒に提示している学びのポートフォリオのルーブリックです。関心・意欲・態度の観点として、S、A、B、Cの4段階に分けて振り返りの評価規準と基準を提示しています。

S評価では、「テーマについて、新しい発見、気づいたことなどを具体的に記述できているかどうか、自ら積極的に興味を持って深く学ぼうとする様子が伝わってくる」ことが示されています。生徒には、ここを目指してくださいと、最初に説明しています。

実際に生徒に配布しているプリントがこちらです。1枚に6回の振り返りが記述できるようになっていて、一番下にルーブリックの評価規準と基準が示されています。生徒は「このような規準と基準に則って振り返ればいいんだな」ということを確認しながら書きます。

※クリックすると拡大します

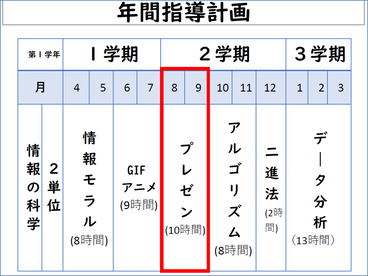

次に本評価のフレームワークを実践した単元について説明します。本校の情報科では、1年生で必履修する「情報の科学」(2単位)の中で「プレゼンテーション」を学習内容に設定しています。本研究ではこの単元全体を通して、振り返りとそれに対する評価のフィードバックを行いました。

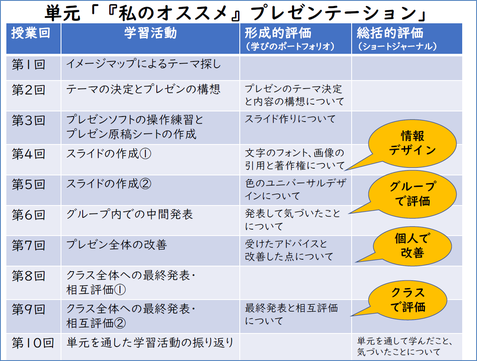

「プレゼン」の授業は全10回で、下図のような学習活動があるのですが、ほぼ毎回このポートフォリオを書かせています。毎回授業終わりに集めて、次の授業までに評価し、返却しています。最後に「単元を通して学んだこと」ということで、総括的評価も合わせて行っています。

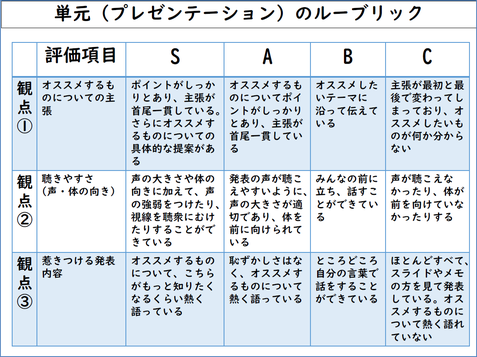

下図は、プレゼンテーション単元のパフォーマンス評価のルーブリックです。

単元のまとめの総括的評価では「ジャーナル」を使う

ポートフォリオは形成的評価の手段として活用していますが、単元のまとめで行う総括的評価では、ポートフォリオをもとにジャーナルを作らせています。

ジャーナルは、単元における学習内容に対して文章、イラスト、写真などを使い、自分の表現しやすい形で、単元の自分の学びを表現します。このジャーナルについても、事前にルーブリックを生徒と共有します。

生徒は自分でジャーナルのテーマを設定し、これまでポートフォリオに記述してきた発見、疑問、気付き、実生活との関連をまとめます。単元のまとめの時期には、単元のはじめの学習内容は忘れてしまいがちですが、自身のポートフォリオを振り返ることで、ジャーナルの材料とすることができます。教員は、記述内容からジャーナルの作成者が深く学ぼうとしているかなど、学習への取り組みという観点で評価を行います。

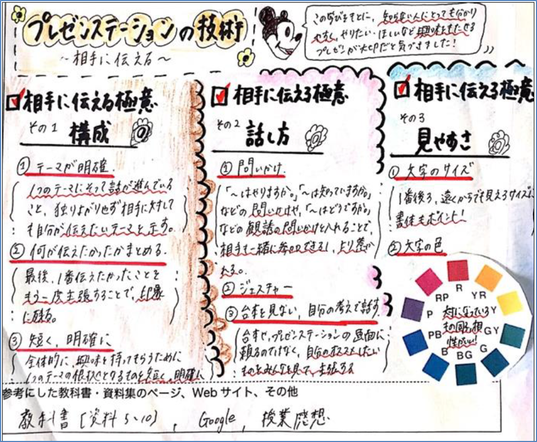

学習内容についての説明では、「自分が疑問に思ったキーワードを設定して、ポイントを示しながら資料集や教科書の内容と関連付けて説明することができる」ことを目指します。

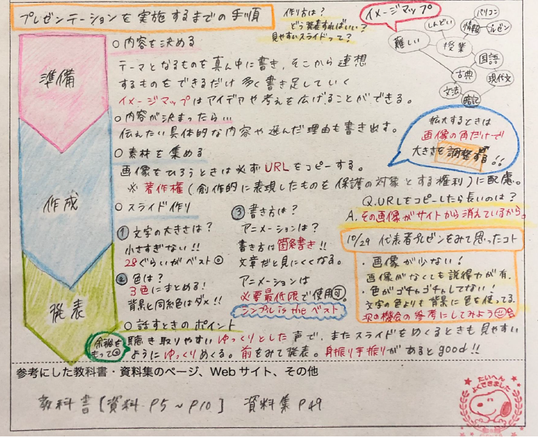

実際に生徒が作ったジャーナルが下記です。B5サイズの白紙の枠の中に自由に表現するように伝えます。正直なところ、このような自由度の高い課題を生徒ができるのかと思いましたが、蓋を開けてみると、非常にわかりやすく表現することができています。例えばこの生徒は、色を使い分けて、プレゼンテーションの準備、作成、発表という段階に分けて、それぞれの段階におけるポイントと手順をまとめることができています。

また、この生徒は、6コマの漫画のような形で自分たちが行ったことをまとめています。

そして、この生徒は1枚のシートでは足りないので、自分で別の紙を作って貼りつけています。ここまでできるのは、教員として嬉しい限りだと感じています。絵やマンガを描いたりするだけでなく、教科書や資料集のどこと関連しているか、引用しているかも記述させています。

プレゼンテーションの授業では、全員がプレゼンテーションを行い、終了時にクラスで最も良かった人を投票で選びます。そして、LHRの時間に学年全体が体育館に集まりクラス代表者による発表会を行い、同じ仲間の優秀なプレゼンテーションを見ます。このことで、優秀なプレゼンテーションとはどのようなものであるかを体験します。

稲川先生

振り返りを通して学びを深める姿勢が身に付く一方で、課題も

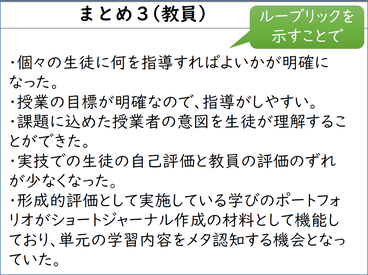

最後に、生徒と教員からの授業の感想を紹介します。

生徒に、「学びのポートフォリオを書くことをどう思ったか」を質問してみました。すると生徒からは「その日の授業で何を学んだのか、考えたのかを振り返れるので勉強になる」「次の授業のときにも、前回何を学んだのかをすぐにわかる」と書いています。実際、次の時間に、振り返りの記述が良く書けているものを全員の前で見せて、具体的にどのように書けばよいかに気付かせるようにしています。

また別の生徒は、「授業で何を学んだのか、考え、話し合ったのか、頭の中に残るからいい。次の週の授業の目標が設定できる」と言っています。ルーブリックを示して提示することで、学習活動を振り返り、今日はどこまでできたか、次回に何をしたらよいかという学習の視覚化ができていると思います。

この生徒は、「これまでやってきた学習を振り返ることで、自分がどんなことをやってきたか、どんな方法で操作したりしたか、今回のことは生活上の何とつながっているかがわかる」という感想を書いています。このことから、学習内容を客観視し、より深めようとしていることがわかります。

一方、教員の方は、生徒の「学びのポートフォリオ」を確認することで、個々の生徒について、どこがわかっていないかがわかります。また、「この授業はこんな目的でやっている」と生徒が理解していることがわかります。結果として、実技での生徒の自己評価と教員の評価のずれが少なくなりました。

また、形成的評価として実施している学びのポートフォリオの記述内容がジャーナルの採点する際に役立ち、単元の学習内容の理解度をメタ認知できる機会となったと思います。

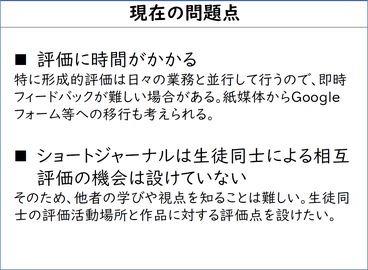

ただ、形成的評価には多くの時間がかかります。毎回、次の授業に返却しないといけないので、時間的には大変でした。

また、ジャーナル作成は最終的な評価のための課題にしましたが、本当はそれを他の生徒と見せ合って相互評価の機会があれば良いのですが、まだやってないので、今後この辺りができたらさらに良くなるのでは、と思っています。

今回、授業を深い学びにするためにはどうしたらよいかを形成的評価を中心に実践したことを発表しました。皆さんとディスカッションができればありがたいです。

【質疑応答】

Q高校教員:学びのポートフォリオの評価について、S、Aなど、レベルの自己評価は生徒にとって難しいのではないでしょうか。また、フィードバックの時間が足りないというのは、人手を増やすくらいしか解決策がないように思いますが。

A稲川先生:学びのポートフォリオは、授業の終了時に3〜5分くらいで書かせます。それを集めて、次の時間までに評価してコメントを書いて全部を返すのは実際大変な作業です。そこで、大切な個所には赤線を入れたり、あらかじめ決めてある評価欄にチェックを入れたり、良かった記述内容については全体に提示して、こんなふうに書いたらいいんだよ、ということを示し、気付きの内容を共有しています。

S~Cの評価区分の違いを生徒がどこまでわかっているのかという部分は確かにあり、ルーブリックで厳密な線引きは難しいと思います。しかし、基準を示し、生徒自らが振り返りながら評価すること自体は、体験を言語化し、思考の自覚化を促すという意味で効果的だと考えます。

第12回全国高等学校情報教育研究会全国大会(和歌山大会) 分科会発表より