事例130

情報科の学習環境を考える~「情報I」研修資料教材を通して

神奈川県教育委員会 柴田功先生

「情報I」の内容は自宅学習でカバーできる?!

新しい学習指導要領の「情報I」に向けては、学習指導要領(平成30年度解説「情報編」が昨年7月に、今年に入って高等学校情報科「情報I」教員研修用教材(※)が発表されています。すでに皆さんも目を通されたことと思います。

現場の先生方からは、いろいろなご意見をいただいています。その中でも特に目立ったのが、「年間70時間でこれだけの内容を全部やるのはとても無理だ」という声です。

確かに、学校の授業の中で全てをやってしまおうというのは無理があるでしょう。しかし、私はこの内容は、生徒が放課後や家庭でも何らかの学習活動をすることを前提にしているのではないかと考えました。

そこで、研修用教材をもとに、自宅でもできる学習活動と、ほぼ全員が持っているスマホでもできる学習活動を拾い出してみました。

そうすると、これがけっこういろいろできるのです。つまり、学校での授業時間内に収まりきらない内容も、自宅など他の場面で補うことができるということになります。

そのためには、学校と生徒の自宅で同じデータや同じソフトウェアを使う必要があります。これはクラウドサービスを使うことで可能になります。もちろん、ブラウザ上でプログラミングができる環境もあります。

ただ、クラウドを使うとなると、神奈川県全体で十数万人の生徒のアカウントを作成しなければなりません。さらには、アカウントを作るだけでなく、その後の保守も必要です。それを教育委員会で一括して行うのはとても無理なので、学校に管理を任せることにしました。

生徒のスマートフォンを活用する形のBYOD環境の設計

ということで、ここからは神奈川県立高校におけるBYODの取り組みとして、県配備のタブレット端末と生徒の私物スマートフォンを併用した授業を行うために必要な環境整備についてお話しします。

こちらが神奈川県立の学校数です。ご存知のとおり、全国トップクラスです。

一方こちらが、都道府県別教育用コンピュータ1台あたりの児童生徒数です。神奈川県の生徒用端末の整備率は、残念ながら全国の最低レベルということになっています。

※クリックすると拡大します

ただし、本県の強みとしては生徒のスマートフォンの所有率が高いこと。そして、県内に民間の高速光回線の活用が可能な地域が多いこと。また、生徒用端末の整備率が低いと言っても、スマートフォンを持たない(持っていない)生徒にタブレット端末を貸し出すことかできる、ということがあります。

こういった環境を踏まえて、限られた予算内で神奈川県立高校らしいBYODのあり方を検討しました。

そこで、神奈川県教育委員会がとったBYODの方針がこちらです。まず、端末(スマートフォン)の負担は保護者です。スマートフォンを持たない生徒については、先ほどお話ししたように、学校のタブレットを貸与します。

持ち込み機種は自由、OSも自由です。接続回線は、新たに民間の回線を導入しました。これについては、後ほど詳しくお話しします。また、不正接続の検知もできるようにしました。

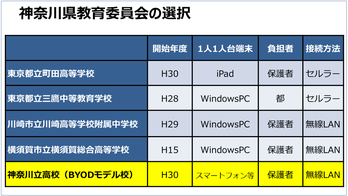

神奈川県では、これまでいろいろな学校がICT環境やBYODの設計の実証をしてきました。今回のBYODモデル校との比較がこちらになります。スマートフォンの使用を可としたところが大きな違いです。

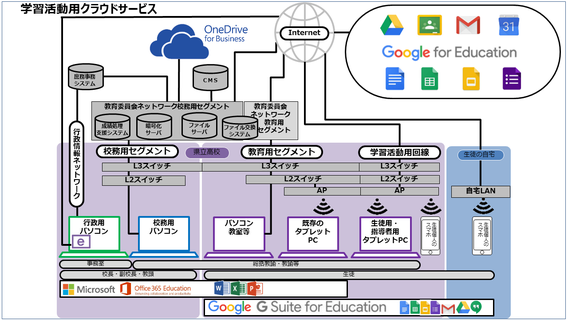

そして、最大の特徴がこちらです。教育委員会のネットワークに設置したL3・L2スイッチと無線LANアクセスポイントをVLAN(1つの物理スイッチを、複数の仮想スイッチに分割する技術)により分割し、既存の教育委員会ネットワークと、生徒持ち込み端末を接続する民間の光インターネット回線の2つのルートを並行してさばくことにしました。

民間回線の方は、UTM(Unified Threat Management: 統合脅威管理)にWebフィルタリングとDHCPサーバの役割を持たせ、さらに承認したMACアドレスの端末以外は接続させない機能をもつ不正接続検知センサーも設置して端末の管理もできるようにしました。

スマートフォンと学校備え付けのタブレットPCを活動に応じて使い分け、授業風景に溶け込んだ活用を目指す

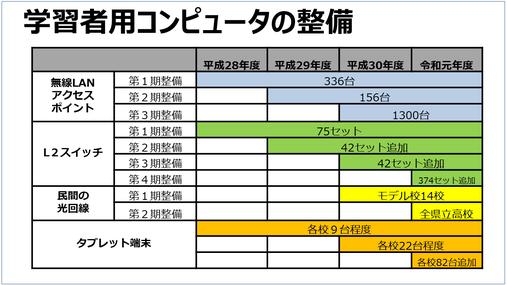

また、これまで導入してきたタブレットの仕様を見直し、今年8月から学習者用コンピュータとして、Chromebookを全県立高校・中等教育学校に計11726台を配備しました。令和4年(2022年)度には、3クラスに1クラス分の配備を目指しています。

こちらがその整備計画です。

教員と生徒が使うネットワークはこのような複雑な接続になっていますが、OSや端末、ネットワークが異なっていても、学習活動用のクラウドサービスは、学校でも自宅でも利用できるようになっています。

※クリックすると拡大します

そして、BYOD導入で重要なのがルール作りです。こちらが、学校が生徒に提示したルールです。特に、セキュリティやSNSへの投稿等については、事前にきちんと提示しておきます。

BYODでの学習活動の例がこちらです。スマートフォンでQRコードを読み取って単語練習アプリを使っています。

3人の生徒のうち1人は個人所有のスマートフォン、1人は個人所有のタブレットPC、もう1人は学校所有のタブレットPCを使って課題に取り組んでいます。クラウドサービスを使うことにより、学校所有か個人所有か、スマートフォンかタブレットPCかは重要ではなく、生徒自身が使う道具を選んでいます。

今後は、生徒のスマートフォンと、県で整備したタブレットPCを学習活動に応じて使い分け、ICTが授業風景に溶け込んだ活用状態を目指していきたいと思います。

第12回全国高等学校情報教育研究会全国大会(和歌山大会) 分科会発表より