事例160

SNSトラブルを成功に変える取り組み~トラブルが顕在化する特徴を踏まえる

大阪暁光高校 北辻研人先生

今回はクラスで取り組んできたSNS関係の取り組みをご紹介します。

3年前に実践したSNS関連の事例二つと、それを基に今回学んだフェイクニュース、そして、トラブルが顕在化する生徒の特徴を踏まえ、トラブルを成功に変えていく取り組みです。

まずこれまでの取り組みです。

情報科では、SNSとの付き合い方をしっかり扱いたいものの、週2回の授業だけでは十分ではないと感じておりました。そこで、今回もう少し継続的に、中長期的な視点でホームルームを使って展開しました。

今回は、「危ないから」「トラブルにつながる投稿はやめよう」など、禁止の内容で進めるのではなく、もう少し前向きに捉えて「SNSで自分の意見を述べることで、考えを概ね深められるツールにする」という意識改革を行うというコンセプトのもとに進めてみました。

こちらが、3年前に行ったSNSを使った取り組みの一つで、ホスピスを題材にしています。当時担当していたのが看護科で、全員が将来看護師を目指す生徒というクラスでした。そこで、ホームルームを使って、ホスピスを題材とした動画を見せ、実際にSNSを使って考えを深める取り組みをしました。

動画を見ながらチャプターごとに止めて、意見や感想をSNSに投稿させました。今回使用したSNSは、授業やホームルーム、ショートホームルームで使っていた「Edmodo」です。この活動を通して、チャプターごとに自分の意見をまとめながら他者の意見もインプットし、新たな気付きを増やしながら、動画を見終わるころには他者との意見交換ができ、自分の意見をしっかりと深めた上で最終的に感想や意見をシートに記入できました。

SNSを効果的に、自分の意見を述べるツールとして使わせるということも行っています。この取り組みに関しては、動画の教材自体は『NHK for School』のものを使いました。

取り組みの詳しい内容については、下記からご覧ください。

https://www.nhk.or.jp/school/aw/sukurepo/201706070101/

1学期間この活動を続けた中で、生徒たちが普段使用しているSNSの使い方や意識にどんな変化が起きているか、5月から6月の約1か月間の変化をアンケートで調べました。「自分の意見、考えを述べる」という項目では、Twitterは15%から19%と、少しですが増えています。LINEも同様で、5月の段階では0%だったのが、1か月の指導を経て「自分の意見や考えを述べる」という項目が9%まで高まりました。

先ほど取り上げたEdmodoでも0%から9%と、意識の変化が見られました。このようにTwitter、LINE、Edmodoにおいての変化が見られた一方で、もともと生徒の使用率が非常に高かったInstagramに関しては、いわゆる「映え」を中心に置くため、「自分の意見を深める」ということには適さないSNSツールだったことがわかりました。その分、TwitterやLINE、Edmodoにおいては自分の意見や考えを述べるツールであるという意識を持つことができたように思います。また、継続して約1か月以上指導してきた結果として、この1学期間を通して生徒間のSNSのトラブルはなかったという結果を得られました。

フェイクニュースを扱うことで、情報に対応するリテラシーを身に付ける

さて、ここまでは3年前の話ですが、その後どうなったかをご紹介します。

看護科という特殊性もあり、2年生と3年生で病院での2週間から3週間の臨地実習が年間2回あります。さらに文化祭や戴帽式など、イベントが混み合ってきた関係で、それ以降はホームルームでSNS関係について指導する時間が取れず、1学期間だけの取り組みで終わっています。その結果、11月、1月と2件ほど、SNS上に不適切な投稿が見受けられ、指導に至る事態になってしまいました。

ここから見えた課題としては、1学期間指導を続けただけでは不十分で、継続指導の必要性があるということです。また、投稿の内容となった相手のことを想像し、悪口を載せた場合相手がどう感じるか、周囲はどう思うかを考えさせるような指導もすれば良かったかもしれません。

そこで、昨年度はSNSトラブルを成功に変える取り組みを実践しました。今回は、切り口としてフェイクニュースを学ぶことをしました。この年は、高校1年生の進学総合コースを担任しました。男女比はご覧のとおりです。SNSに関しては、高校入学までに中学で一定の指導は受けてきていることが事前のアンケート結果からわかっていますので、彼らにとって新しく、集中して興味を持って取り組める題材であろうと思い、フェイクニュースを選んでいます。

ここで本校のコースについてご説明しておきますと、普通科と看護科があり、最も人気のある看護科に学力的に一番高い生徒が集まります。普通科には教育探求コース、幼児教育コース、進学総合コースの3つがあり、教育探求コースはかつて特進コースと呼ばれていたもので、保育士を目指すのが幼児教育コース、私が担任した進学総合コースは、勉強が苦手な生徒や、問題を抱えている生徒が多いクラスです。そういった生徒に、何とか学びに向かう姿勢をつくっていきたいと奮闘しています。そのような背景での実践例であることを、ご理解ください。

この活動の目標は、フェイクニュースを聞いた時これをどのように捉え、対応するかというリテラシーを身に付けることです。また、その過程の中でどのように認識しているかを調査しながら、最終的にはトラブルを未然に防いでいきたいと考えました。

このクラスは4月に入学したばかりの生徒であるため、生徒の実態を知るためのアンケートを行いました。

まずはフェイクニュースを知っている、という生徒は大体6割ぐらい、高校1年生だとだいたいこの程度でしょう。この割合を覚えておいてください。また、友人がSNSで発信した情報を信じてしまうのは、37%がイエスと答え、気にならない、どちらでもないという回答が半数くらいいます。

また、自分からいたずらで間違った情報を送ったことはあるかと聞くと、「どちらでもない」と答えた生徒が20%あります。この「どちらでもない」という回答は、フェイクニュースをあまり深くわかっていないことからくる不安や、フェイクに実際にだまされているとの認識がないこと、もしくは自分は正しいと思っていても実はフェイクだったという経験からの、自信のなさが出てきているのかと思います。

このアンケート結果から見ても、やはりフェイクニュースを学ぶことには一定の意味や効果があることが見えてきました。

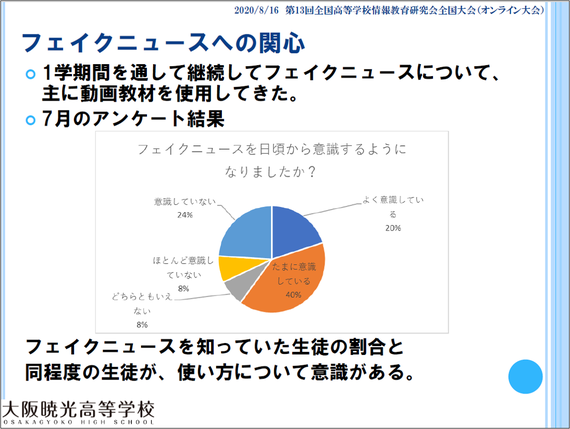

そして、1学期間を通じ継続してフェイクニュースとはどんなものであり、どのように判断すべきかを学びました。そして7月に取ったアンケート結果がこちらです。

「フェイクニュースを日頃から意識するようになったか」との問いには、約6割の生徒が「意識している」と答えています。これは先ほどお見せしたとおり、フェイクニュースをもともと知っていた6割の生徒が、そのまま継続しているという結果であると思います。つまり、個の部分に関しては1学期間だけでは効果が表れなかったという結果になりました。

この結果を得てこのままというわけにはいきませんので、フェイクニュースを見破る力を付けるところに重点を置いて指導していく必要性を感じました

フェイクニュースを「知っている」だけでなく「見破る力」を付けることが必要

そこで、先ほどのアンケートの後に「フェイクニュースを見破る自信はあるか」に着目してアンケートを採り直したところ、やはり約半数の生徒は「自信がない」と答えました。そこで、ここをいかに改善するかに着眼点を置くことにしました。

実施にあたっては、MMD研究所(※1)のニュースに関する年代別調査の項目を参考にアンケートをとりました。ここで特徴的な2項目に対してご紹介します。

「最も信頼できるメディアは何か」の問いに対し、「テレビのニュース番組」と回答する生徒が71%、また「テレビを見ながらスマホの操作をしますか」に対しても同じく約7割の生徒が「はい」と回答しており、多くが「ながらスマホ」でテレビを見ているという結果が出ました。この二つのアンケートの結果から想定できるのは、テレビを見ながらスマホの操作をすると、フェイクニュースを見破りづらく、フェイクと気付かず騙されてしまうのではないかということです。

※1 https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1804.html

この結果をそのまま私のほうから生徒に返すのは少々もったいないと思い、生徒自身にこのデータの分析をしてもらって統計グラフコンクールに出すという取り組みにつなげました。

夏休み中でしたが、学習会という形でクラスの代表生徒を集め、数あるグラフの中から相談しながらチョイスして、最終的に出展作品を仕上げることができました。

こちらの取り組みも前述の「すくレポ」に投稿し、掲載されました。

https://www.nhk.or.jp/school/aw/sukurepo/201908050306/

※クリックすると拡大します

クラスと全国の結果を比較すると、「フェイクニュースにだまされた」という割合は、クラスは全国平均より低いという結果が出ています。しかし、年齢別調査でフェイクニュースにだまされた経験を見ると、20代が突出して多いという結果が出ます。この点から、生徒たちは「10代である高校生のうちにフェイクニュースにだまされないようにしておく必要がある」と考察しています。他にも、クラスで取ったデータを並べ、解説を加えています。

最終的に生徒たちが出した結論は、「家庭でテレビを見るときに、SNS等でフェイクニュースに出会うことが一番多いと思うので、この時に騙されないように気を付けていくことが、対策になる」としています。

このことを2学期の最初のホームルームでクラスに発表するという形で返しました。

その結果としての変化です。

2学期も継続してフェイクニュースやSNSについて学び続けた結果、7月と11月でアンケート結果に少し変化が出てきました。

7月は、見破る自信が「ややある」が19%だったのに対し、11月には64%まで向上しています。トータルでは、だいたい7割ぐらいの生徒が「見破る自信がある」という状況になりました。7月の時点では、恐らくあまり根拠のないまま「自信がある」と答えている生徒が34%いたのではないかと思います。それに対し、11月の時点で「やや自信がある」が増えているのは、1学期、2学期と学んでいった結果、今までのフェイクニュースに対する姿勢を振り返って、正しく警戒することが増えたのではないかと分析しています。

つまり、自信があった生徒も「実はフェイクだったのでは」「ひょっとしたらこれから出会うかも」と少し警戒心が芽生え、「自信がある」というより「やや自信がある」という部分が増えてきたのではないでしょうか。

年間を通した取り組みとSNSへの意識の変化

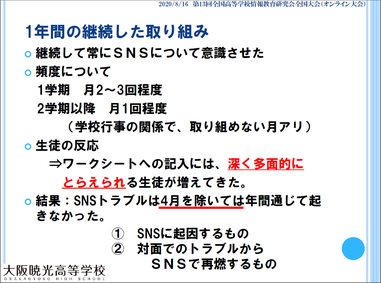

この1年間の継続した取り組みによって、生徒に常にSNSについて意識させることができたと思います。頻度としては、1学期が月2~3回、2学期以降は月1回程度でした。

生徒の反応をワークシートへのコメントで見ると、後半になるほど深く多面的に捉えられている生徒が増えてきたと感じました。

結果として、昨年はSNSトラブルが起こりやすい4月を除いては、年間通じてトラブルが起きなかったという効果を得ています。

ただし、この4月に起きたトラブルを無視するわけにはいきません。SNSに関するトラブルというのは大きく二つに分類できると思いますが、一つ目はSNSに投稿した内容が原因となってトラブルに発展するものです。二つ目は、対面で起きたトラブルを帰宅後などにSNS上で蒸し返してしまい、再燃するものです。

ただ、生徒同士のSNSトラブルというものは、顕在化していなくても年間を通じて発生しているのです。ただ、顕在化しない場合は、トラブルが発生していても生徒同士で解決できているのです。顕在化するのは、解決のために教員が間に入って指導する場合です。

では、このようにトラブルが顕在化する生徒、しない生徒の違いは何なのでしょうか。私は、「相手がどう思うのか」を想像する力や認知力にあると思います。このことを投稿したらどうなるのかという想像力の有無について、どのようにアプローチして改善していくか。トラブルを成功に変えるためのポイントはここにあると思います。

「相手がどう思うか」を想像することでSNSトラブルを回避する

ここで、SNSトラブルを成功に変えるための取り組みの実例をご紹介します。

『コグトレ』をご存じでしょうか。認知力を上げるトレーニングですが、私は昨年刊行された宮口幸治の著書『ケーキの切れない非行少年たち』を通じて出会いました。本書では認知力が弱いことを補うための『コグトレ』を提唱しています。他の著書にも『コグトレ』を提唱するものがいくつかあります。『コグトレ』には、相手の心理描写のトレーニングなどもあります。

本校には「学ぶ文化祭」というものがあります。クラスごとにテーマを決めて、8月から9月末の文化祭に向けて学んでいき、学んだものを発表します。昨年度、このクラスでは『パーフェクトワールド』という、事故で車いすの生活を余儀なくされた男性と、彼を支えようとする同級生の女性のカップルを描いた映画を取り上げました。主人公の車いすの男性の気持ちや、彼を援助する人たちの気持ち、そして彼らに直接関わっていない人の気持ちなど、それぞれの立場の人の気持ちをシーンごとに取り上げて発問し、学びを深める取り組みです。その中で、この『コグトレ』にあるような相手の気持ちや思いを考えるトレーニングを活かしました。

この本に出合ったのは2020年1月、文化祭は2019年9月です。図らずしも、これをやった後にこの宮口先生の本に出会って、これが良いトレーニングになったようで、4月以降のSNSトラブル起きなかった一つの要因だったかも知れません。

この著書の中にも「日々の勉強も認知力を上げるトレーニングにつながる」とあります。本校には勉強苦手な生徒が多いので、いかに勉強に向き合わせていくかを考え、トレーニングにつなげるところも重要かと思います。

まとめです。

常に起き続けているSNSトラブルを避けるためには、継続したSNSに関わる学びが非常に重要です。トラブルを小さくしたり改善したりするためには、継続して学ぶことでプラスのループを回していく必要があるのではないかと思います。

また、それらに加えて相手を想像し認知する力を養うための『コグトレ』などを併用していくのが良いかと思います。

課題としては、年間を通じて継続してSNS関係の学びを深めてはきたものの、系統立てて計画的に構成するということができなかった点です。また、今回はクラスでの取り組みでしたので、コースや学年、学校全体へ広げていきたいと考えています。

今年度の活動として、新たにさらにレベルを上げてフェイクニュースについての取り組みを進めているので、NHK for Schoolアワードの『すくレポ』に掲載されているものをご覧ください。

https://www.nhk.or.jp/school/aw/sukurepo/202008060382/

第13回全国高等学校情報教育研究会全国大会(オンライン大会) 講演より