事例195

情報ⅠとGIGAスクールの同時スタートに向けて~情報科の授業はPC教室から飛び出そう~

神奈川県立川崎北高校 校長 柴田功先生

自己紹介いたしますと、私はもともと理科の教員で、情報科の教員になった後は指導主事を長く勤め、その後現在の神奈川県立川崎北高等学校で校長になって、今年2年目です。

全高情研にはこれまでもできる限り参加してきました。3年前の秋田大会、一昨年の和歌山大会でも発表して、たくさんの思い出がありますが、今年は皆様とリアルにお会いできないのが残念です。

川崎北高校は、全日制普通科で、神奈川県のインクルーシブ教育実践推進校となっています。昨年度はオンライン授業の実践について、かなり注目していただきました。

本日お話したいのは、GIGAスクールと「情報Ⅰ」が同時にスタートするということを意識して教科「情報」の授業にどのように取り組んだら良いか、という提案です。

高校GIGAスクールと「情報I」のスタートに加えて大学入学共通テストも

小中学校では、GIGAスクールがすでに本格的にスタートしていますが、高校のGIGAスクールも、ネットワークとクラウド、そして1人1台端末の利用が進んでいます。

恐らく、実際に来年度からは1人1台端末での授業展開ができる学校が増えていると思われます。来年度は「情報I」の授業もスタートしますので、併せて考えなくてはいけません。

さらに令和7年には情報科が大学入学共通テストに入ることが確定しましたので、こちらも意識する必要があります。

このように、情報教育、情報の共通テスト導入やGIGAスクールなど、高校の情報教育を取り巻く現況は大きく変化しています。

GIGAスクールと「情報I」はトータルで考えよう

そのような状況下で、私の周辺を見ての印象は、GIGAスクール構想を推進している先生と教科「情報」を頑張っている先生が、違う人たちだということです。つまり、トータルで考えられている人が少ないように感じるのです。

なぜそうなってしまったかについて考えてみました。

「情報」の授業では、パソコン教室に1人1台の端末がありますので、GIGAスクールになっても授業スタイルを変えずに済んでしまいます。一方、普通教室で授業をする教科にとっては、現状の3人に対して1台の端末から1人1台端末になるため、大きな変化になります。

しかし、GIGAスクールと「情報I」はトータルで考える必要があります。情報科の先生には、GIGAスクールをもっと意識して、来年度の「情報Ⅰ」をスタートしてほしいと強く思っています。

GIGA端末を利用して、学校と家庭の学習をシームレスにつなぐ

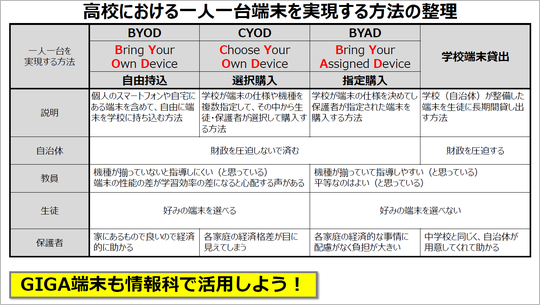

高校における1人1台端末を実現する方法には、BYOD(Bring Your Own Device)、CYOD(Choose Your Own Device)、BYAD(Bring Your Assigned Device)などがあります。他にも、学校所有の端末を貸与する方法もあります。こうなってくると、「情報」の授業で、パソコン教室の端末だけでなく、GIGA端末も活用していくのが望ましいと思います。パソコン教室に行けばパソコンがある、というケースも多いと思いますが、せっかく入ったGIGA端末をうまく活用していくことが大切だと思います。

※クリックすると拡大します。

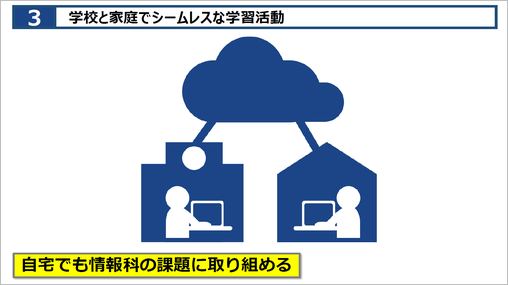

そして1人1台が実現したら、クラウドに保存して帰宅後も情報科の授業に取り組むことで、学校と家庭をシームレスにつないだ学習活動も可能になります。

「情報」の授業は70時間で2単位ですが、「情報Ⅰ」の授業内容はとても70時間では教えられない、という話をよく聞きます。

しかし、「教える」という感覚をやめて「学ばせる」という考え方に切り替え、家でも取り組めるようにすることが大切であると思います。

そのためには、これから作っていく「情報I」の4つの領域の年間指導計画を、パソコン教室でしか使えないようなソフトウエア環境での授業にしてしまうと、家庭で続きの学習ができません。その意味で、私はwebアプリで「情報」の授業を組むのがよいのではないかと考えています。ここでは、例としてGoogleのアプリを載せていますが、マイクロソフト製品でも可能です。このように、家でも学校でも続けて学べるような「情報」の授業をしていけたら良いと思います。

例えば、「Googleのアプリでピクトグラムを作る授業ができるか」ということで、試しに「Google図形描画」というアプリでピクトグラムを作ってみましたが、非常に簡単です。家でも学校でも学習できるという意味で、このようなアプリ利用の発展性の高さがわかると思います。

家庭と学校でシームレスな学習活動にするためのGoogle Workspaceを使う実践例は、神奈川県立鶴見総合高校の梁取新平先生が、神奈川の情報部会でとても素晴らしい発表をされていたのでぜひ参考にしてください(※1)。

今までWord、Excel、PowerPointを使って授業をしていたのを、Googleワークスペースに置き換えてみたという実践例で、非常に多くの工夫がされていて興味深い内容でした。

※1 https://www.wakuwaku-catch.net/jirei21188/

課題に「行き止まり」を作らず、さらに高いレベルを目指す工夫も

そして、せっかく家でも行える学習活動にしたならば、課題に行き止まりを作らずに、さらに高いレベルを目指す青天井なものにするのが良いと思います。ルーブリックで言えば、S、A、B、CのSで、上まで行けるといった具合です。

また、スマートフォンをうまく「情報」の授業で活用したらいかがでしょうか。私たち大人も、パソコンがあっても、ちょっとしたことはスマートフォンで調べたり、写真を撮るのに使ったりしますね。同様に、スマートフォンもパソコン教室で使えるようにしたら良いと思います。

これは本校の例ですが、スマートフォンでもできる学習活動と、難しい学習活動を整理してみました。スマートフォンがあれば何でもできるというわけではありませんので、学習活動に応じた併用が望ましいと思います。

そうなると、パソコン教室の役割も変わってきます。1人1台のGIGA端末もあり、パソコン教室に行けばパソコン教室の端末もスマートフォンもある。今後のパソコン教室は、周辺機器の充実のほか、例えばスタジオになっていたり、ロボットがあったりなど、さまざまな発展性のある部屋になるとよいと思います。

先生自身もどんどん発信しよう

もう一つご提案したいのは、情報科のポートフォリオ作りです。4つの単元ごとに1年間の学について、それぞれのアプリで作ったものを、最終的に生徒がGoogleサイトにまとめる方法がお勧めです。

これは私のポートフォリオと言えるものですが、2000年に教科情報が立ち上がったときに授業のアイデアを載せるために作ったホームページで、今も公開しています(※2)。

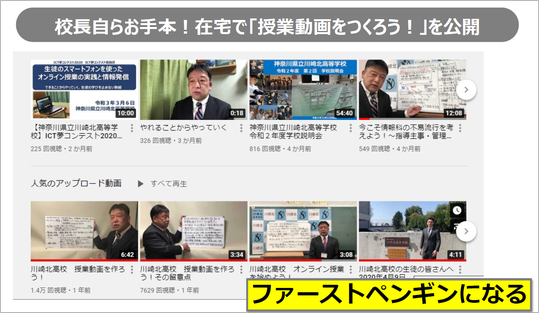

コンテンツは古くなってしまいましたが、一部はまだ十分使えます。また、2020年に開設した私のYouTubeチャンネルもある意味ポートフォリオと言えるのではないかと思いますので、よろしければご覧ください(※3)。

※2 「情報科.net」

※クリックすると拡大します。

このようなものを生徒が作ることを、「情報」の授業の目標にしたら良いのではないでしょうか。プログラミングをしたり、デザインしたり、データ分析したりして、最終的にはwebにまとめる。そしてお互い見せ合い、世界にも発信できるというものが望ましいと思います。

また、先生方には、情報の授業動画をまとめることをして頂きたいと思います。私もそのお手本として自ら授業動画を作っています。

※クリックすると拡大します。

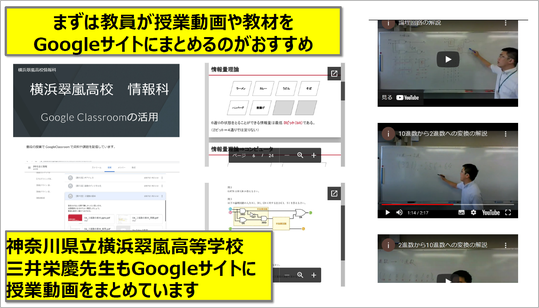

こちらは神奈川県立横浜翠嵐高校の三井栄慶先生から情報提供いただきました。Googleサイトに「情報」の授業動画をまとめてプリント教材とともに全て載せ、生徒に提供されているということです。こういったものを先生がまずしっかり作ることが、生徒のお手本になるのだと思います。

※クリックすると拡大します。

また、ポートフォリオを作る上でも授業動画を作ることを先生たちにお勧めしたいと思います。動画を作ることは、生徒にとっても先生にとっても非常に簡単なことになってきましたので、ぜひ積極的に取り入れられたらいかがでしょうか。

授業動画が役立つタイミングはいろいろありますが、ここに挙げたような場面に向けて作ると良いのではないかと考えられます。

また、これらは今後学校内だけでなく、世界に向けて積極的にどんどん情報発信していくと良いと思います。

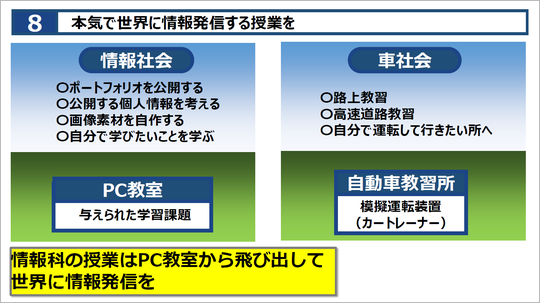

この図では情報社会における情報発信と、車社会における運転ができるようになることを比較していますが、よく似ていると思います。

自動車教習所では、教習の中で仮免前にカートレーナーで練習し、その後路上に出ることを体験させます。それと同様に、「情報」の授業の中でも、外に発信するところまで体験させると良いと思います。

例えばポートフォリオを公開するならば、個人情報をどこまで公開するか考え、著作物を使うときの許諾を自分で取るなどの体験を通じ、自分が学びたいものをどんどん学んでいき、パソコン教室を飛び出していくことをしていただきたいと思います。

以上のことを、これから「情報Ⅰ」がスタートした際に意識していただきたいと思います。

また、全高情研で情報科の先生同士で今後もぜひ力を合わせていきましょう。現在、都道府県のオンライン研究会などがいくつもありますが、例えば昨年の神奈川県の情報部会で授業事例を発表したのは、半分以上が他都府県の先生方でした。今年は12月27日にオンライン開催予定です。

ほかにも、毎週金曜日夜8時にはzoomで集まるイベントを開催しています。主に情報科の先生方が集まる井戸端会議のようなものですが、1年以上継続しています。

授業の悩みや授業のアイデアを共有する機会を一緒に持ち、「チーム情報科」で力を結集していきましょう。

第14回全国高等学校情報教育研究会全国大会(大阪大会) オンデマンド発表より