事例225

矛盾した複数の文章の読解を通した情報リテラシーの授業実践

神奈川県立生田東高校 大石智広先生

「信頼できる情報源」からの情報が信じられない時代の情報リテラシー教育は

今回私が作ろうとしたのは、新しい情報リテラシーの授業です。なぜこのような授業が必要かと言いますと、これまでの情報リテラシーの授業というのは、「信頼できる情報源を見つけて、そこにある情報を見ましょう」という形がほとんどでした。

ところが、先ほどから、「ポスト真実」という言葉が出ているように、公的な情報源など、これまで信頼できると考えられていた情報源であっても、その情報が信頼できるとは限らないという時代になっています。

そのとき、「その情報がどのようなプロセスを踏まえて生まれてきたのか、ということに注目させるリテラシー教育が必要である」という研究(※1)に出会い、そのような授業を考えなければ、と考えてたどり着いたのが、生徒に意図的に矛盾する情報を与えて、それを読み解く授業の研究です。

※1 “Advances in research on sourcing—source credibility and reliable processes for producing knowledge claims” Clark A. Chinn & Ronald W. Rinehart

こちらが研究の内容です。

まず、生徒に矛盾する情報を与えて、その矛盾がどのように生まれたかということを考察させます。そして、その理由を別の文章や別の情報に出会ったときに再利用できるように「ラベル」を付ける、という授業実践を行いました。

このような授業を通して、生徒が見つけた矛盾と、それを発見した理由をどのように見出したかということを評価しました。

この研究は、2016年から生田東高校の「社会と情報」の授業で、4回にわたって行いました。

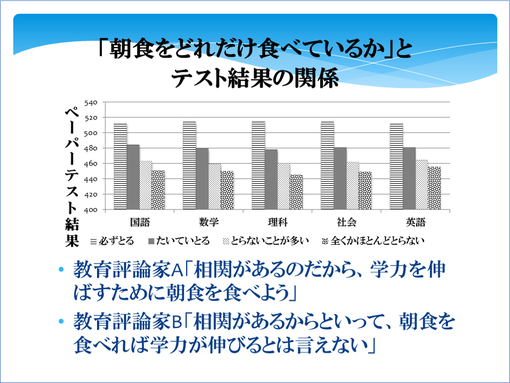

「朝食の喫食率と学力の関係」について、相関と因果の関係に注目させる

それぞれの授業の題材と、そこに込めた矛盾の理由のラベルがこちらです。統計の授業を兼ねていたため、扱うトピックは、必ず統計データを扱うものにしました。今回は、この表の2回目の「朝食の喫食率と学力の関係」という題材を使った授業について、授業の概要を紹介します。

これは、文科省の「マナビィくんの統計コーナー」というページ(現在は閉鎖)に載っていた、「朝食を必ずとっている生徒の方が成績が良い」というデータを使いました。このデータを踏まえて、架空の教育評論家Aさんは「朝食の喫食率と学力には相関があるから、学力を伸ばすために朝食を食べよう」と言っている、とします。一方、Bさんは「相関があるからといって、朝食をとれば学力が伸びるとは言えない」と言っている、という設定です。

授業の流れがこちらです。まず、この2つの文章を生徒に読ませた上で、ファーストインプレッションで、どちらがどのぐらい信じられると思うかを生徒に聞きます。

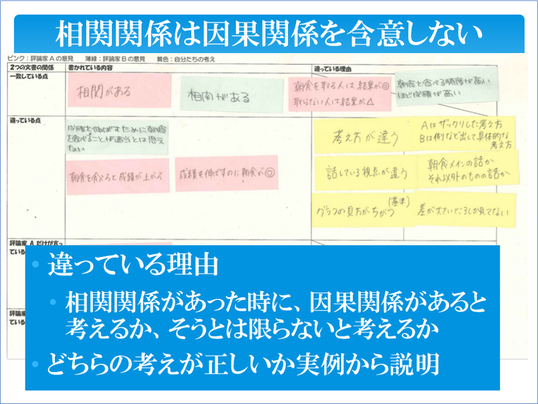

次に文章の分析に入ります。これはグループワークで、付箋にAさん・Bさんがそれぞれ何と言っているかを書き出して、それを「一致すること」「違っていること」「どちらかだけが言っていること」に分類し、モデルを提示する、という活動です。

授業では、このようなワークシートでピンクの付箋にAさんの意見、青い付箋にBさんの意見を書き出して、一致していることはワークシートの一番上に、それぞれが言ってることが違うことは真ん中に、どちらか一方だけが言っていることは下の方に貼る、という形で分類させました。

生徒が行った実際のワークシートがこちらです。

「喫食率と成績には相関がある」というのは、AさんもBさんも一致していますが、違ってるところを見ると、Aさんは「朝食を食べれば成績が伸びる」と言っていますが、Bさんは「そうとは限らない」と言っていることです。このように、矛盾している点を生徒自身が発見する、というところに意味があります。

同じデータをもとにしても考え方に矛盾が生まれる理由を考える

次に、この矛盾がどこから生まれたのか、という理由を考えさせました。これはまず個人でそれぞれ考えた上で、グループで意見を持ち寄って、グループとしての意見を考えさせました。

これが考える過程の途中のものです。黄色い付箋に、自分たちが考えた「矛盾している理由」を書かせます。私が見て回った中で一番よく見つけたグループを2つほど選んで、クラスの前で発表させました。

例えば、このグループは、「AさんとBさんは考え方が違う」と言っていて、「Aさんはざっくりだが、Bさんは具体的だ」という理由を見つけています。

また、真ん中にあるのが、実はこれがいちばん見つけてほしいものに近いのですが、「AさんとBさんは話している視点が違う」というものです。Aさんは朝食のことだけ話しているが、Bさんはそれ以外の理由も見ている、ということを見つけています。

このラベル付けははかなり難しいので、このように生徒が見つけたことを踏まえた上で、私の方で、「なぜBさんは他の理由も考えているかというと、2つの事象に相関があるからといって、そことに因果関係があるとは限らない。だから、他の理由も考えているんだよ」ということを説明して、この回は終わりとします。

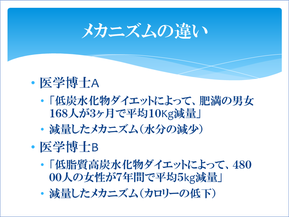

「ダイエット方法とその効果」について、方法・メカニズムの違いに気づかせる

次の「ダイエット方法とその効果」の課題は、この後、皆さんにやっていただくEDDiEの課題でもあります。

ここでは、ダイエットの方法と、その効果に関する文章を読み解きました。

医学博士Aさんは、「低炭水化物ダイエットによって、肥満の男女168人が、3か月で平均10kgの原料に成功した」、Bさんは、「低脂質高炭水化物ダイエットで、48000人の女性が7年間で平均5kg減量した」と言っています。

よく考えると、低炭水化物ダイエットと、低脂質高炭水化物ダイエットというのは正反対の方法です。どちらでも痩せるのであれば、何を食べても痩せるじゃないか、という話になってしまうのですが、そういった矛盾を提示した上で、なぜ意見が違っているのかということを考えさせます。

この2つの実験は、実はよく読むと対象も期間も違いますし、なぜ体重が減るのかというメカニズムも、一方は水分が減る、もう一方は摂取カロリーが減って脂肪が減っていく、という違いがあります。これらを付箋に書かせて分析させました。

このグループは、持続した期間が違うこと、そしてそもそも最初の対象者の体形が違うということ、カロリー全体が減っていることと体の水分が減っていることの違いにも気づいています。最後の減量のメカニズムの違いを見つけるのはなかなか難しいですが、この生徒たちはしっかり見つけることができています。

そして最後に、今後ダイエット情報を読むとき、何に注意して読むか、といったことを振り返らせました。

このような活動を通して、生徒がどのような理由を見つけるかを、個人プリントに記入した「矛盾の理由」に関する記述をもとに分析しました。

ここでは、授業で示した「ラベル」以外の理由も取り入れました。

例えば、最初に紹介した「朝食の喫食率と学力」を使った「相関と因果」の矛盾理由では、「異なる原因」を挙げた生徒がけっこういました。

実は、この前の授業で、「バイアス」、つまり立場が違うと、意見や解釈の仕方が変わる、というラベルを学習していたので、「バイアス」を挙げた生徒がけっこういて、前回学習したことを、ここで使えている、ということがわかりました。

「ダイエット方法」を扱った「メカニズム」の授業では、かなり多くの生徒が、対象者や測定期間、効果の内容が違うということを見出すことができました。

理由を考える場合は、「Why」ではなく「How」で問う

考察です。

新しい形式の授業で、内容も結構難しいものでした。そもそも文章を読むということがあまりない生徒たちでしたが、かなり多くの生徒が取り組むことができました。

指導で難しかったのは、「理由を考えなさい」という際の言い方です。「理由」は英語でいうと「reason」ですが、「why」と捉えて「どうして違う?」と聞いても、「そんなこと知らん」ということになってしまいます。しかし、「how」と捉えて「どう違うの? どう違いが生まれたの?」ということに注目させると、結構いい答えが返ってくることがわかりました。

また理由を書くときには、前回学んだ「ラベル」を次回以降の授業にもけっこう使えているので、今後生徒が新しい情報に出会った時に、ここで経験したことが使えるのではないかと思います。

ただ、この取り組みはコロナ禍の前の授業なので、机に大きい模造紙を置いて、みんなで付箋を貼るような活動ができました。ところが今は、真ん中についたてがあって、このような活動はできません。しかし、だからできないというのでなく、デジタル化ということも考えて、今回ご紹介するEDDiEのような仕組みも有効になるのではないかと思っています。

New Education Expo2022 ワークショップ講演より