事例262

都道府県ランキングを使って相関関係を考える

世田谷学園中学校・高等学校 神藤健朗先生

今回は、実際行った合計5時間の授業のうち、4時間目と5時間目の2時間分の内容を紹介します。

5時間のうち、最初の1時間目は、「箱ひげ図を用いたデータ分析」を行い、2時間目、3時間目に関しては、「あたり1%ガチャを使った統計処理」を行いました。こちらのガチャの実践事例に関しては、下記の動画(※1)を参考にしてみてください。

※1 あたり1%ガチャの統計分析に関する授業展開について〜授業実践事例報告〜

今回の「都道府県ランキング(とどラン※2)」を使った相関分析では、まず4時間目に相関のある組み合わせを3つ探して提出しました。そして、さまざまな組み合わせを試した上で、5時間目に1つのデータについて絞って考察作業を行わせたという流れです。

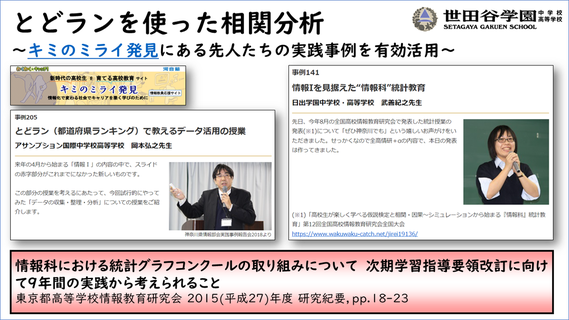

今回の実践事例では、「キミのミライ発見」にあるさまざまな人たちの実践事例を参考にさせていただきました。

都道府県ランキングを使った事例に関しては、岡本先生の事例を参考に、また相関関係に関する分析、特にあたり1%ガチャの実践については、武善先生の実践事例を参考にさせていただいています。

・「とどラン(都道府県ランキング)で教えるデータ活用の授業」アサンプション国際中学校高等学校 岡本弘之先生

・「情報Iを見据えた“情報科”統計教育」日出学園中学校・高等学校 武善紀之先生

また、私自身も統計グラフコンクールの取り組みをかなり長い期間行っていました。さまざまな問題点や苦労した点がありましたので、今回、それらを融合した形で、「分析」に的を絞って実践を行っています。

データ分析を行う障壁 ~データを効率よく取り込むために

というのも、データ分析を授業の中で行う障壁として、やはりリアルデータを使いたいけれども、ウェブページからデータをうまくコピペができないことで、生徒たちがストレスをため込む。そして、それに対応するために、結局、操作スキルの習得に移行してしまう、ということが起こり得てしまいます。

では、コピペをしないでデータを直接入力させれば良いかというと、データ分析をするためには、47都道府県を2回入力して、やっとグラフが作成されて分析できるといった状況になります。ですので、データ分析作業に重きを置くためには、こういったストレスを軽減するための仕掛けが必要です。

今回は、Googleスプレッドシートの便利な関数を使って、分析を試行錯誤できるような仕掛けを用意しました。

「IMPORTHTML関数」というのを使うと、tableタグから表データを取り込むことができます。ですので、子どもたちはデータのURLを該当のシートに貼り付けて、そのWebページの中の何番目に表があるのかという数字を入れるだけで、表データを取り込むことができます。

そして、相関関係・散布図を作るための確認用シートに移ってもらって、単位と、その表の中の使う列を選択するだけで、簡単に散布図と相関関係が確認できるような仕掛けを用意しました。

また後ほど、こちらのスプレッドシートの使い方については紹介したいと思いますので、実際、授業をどう進めたか授業スライドを使いながら紹介していきます。

「作業」に重きを置いたデータの分析の授業

こちらのように、タイトル下に薄い青い線が入っているスライドは、授業で実際に使っているスライドという位置付けとしてご覧ください。

都道府県ランキングについて最初に説明をした上で、今回の授業の流れとして2時間で実際に分析作業を行う、と説明しました。

まず、仮説を立てることの大切さについて学びます。今回使用している教科書の中には、「自動車保有台数が多いほどガソリン消費量が多い」というデータが載っています。ですので、実際にこの教科書の例を仮説として、スプレッドシートを使って相関係数を求める作業を行ってみます。

※クリックすると拡大します

【スプレッドシートでの作業の様子】0:04:09~0:07:04

https://youtu.be/JX67mn8TMk4?t=249

・都道府県ランキング 自動車保有台数(https://todo-ran.com/t/kiji/10786)

・都道府県ランキング ガソリンの消費量(https://todo-ran.com/t/kiji/23021)

このように、こちらのシートを使うとあっという間に2つの項目の比較作業を行うことができます。

ですので、「さまざまなデータを分析してみよう」ということで、今回は3つの組み合わせについて1時間で分析作業を行わせました。

具体例を通してつかむ相関のイメージ

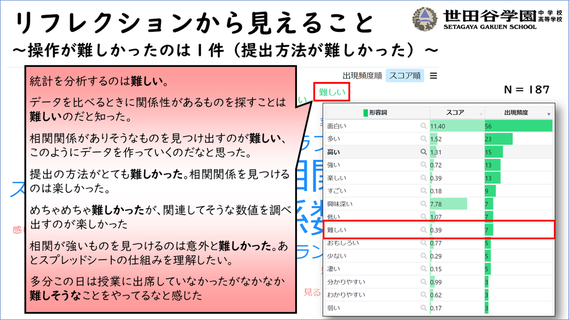

実際、この活動を行った後のリフレクションを見てみると、「難しい」と感想に書く生徒は当然います。ですが、200人近い人数からたった7件で、実際、「操作方法が難しかった」という生徒は1人だけでした。それ以外の「難しい」というキーワードは、基本的には分析することや関係性があるものを探すことが難しかったという理由です。

生徒たちの中には、「相関係数がゼロになるような組み合わせを頑張って探してみよう」というチャレンジをして、いろいろな項目を比較することを行っている人たちもいたので、興味を持ちながら授業に取り組んでいたようです。

※クリックすると拡大します

また、数学との関係ということで、「数学」をキーワードにいくつか感想を抜き出してみると、やはり「数学では考えたことのない考え方を使ったので面白かった」とか、「相関の数字のイメージができた」という感想がありました。なかなか数学の中ではイメージを膨らませることが難しくても、こういった具体例を通して数学のイメージをつかんでいくことができるのではないかと感じています。

また、興味深い感想としては、「ある名字と自転車の盗難率の相関関係を調べている人がいたけれども、新しい偏見を生む可能性があるので、こういった分析は控えたほうがいいのではないか」とあり、なぜこういう結果になるのかを考えることによって、誤った情報を拡散するリスクがあることや、そういう見方をしないようにすることも、自分たちで気付くことができたのかなと思っています。

1つのデータを様々な視点から見る大切さ

これを踏まえた上で、次の時間は、1つのデータについて分析をするという作業を行ってもらいました。

再度、簡単に相関係数について確認をした上で、やはり分析する上では散布図の見方に注目をしなければいけないということを伝えました。

例えば、外れ値の影響はもちろん、まとめてデータを分析したときには、相関が正のやや強い相関がある状態であっても、散布図を見ることによって2つのグループに分かれているのに気が付き、正しい分析をするためには、それぞれのグループごとに分析しなければいけない、ということを判断する必要があります。あるいは、直線に近似している形になる相関もあれば、直線に限らず、逆U字型の曲線相関が考えられる場合もあります。散らばりや、データの分散の状況について、しっかりと見てあげるということが大切になってくることを説明しました。

また、相関関係と因果関係は違う、という話も授業の中で紹介しました。

あるいは、「バイアス」というキーワードについては、授業の中で具体的な例を簡単に紹介した上で分析作業を行わせました。

最終的にGoogleのフォームに仮説・考察・課題と3つの相関関係について調べたものを一覧にして、「こういう項目を他の人たちが調べてたけど、その中から1つに絞って分析をしてみてくださいね」ということを伝えました。

丁寧な分析作業を通して気付く「実際に必要な知識」

この活動を行わせたリフレクションがこちらです。

先ほどと比べると「難しい」というキーワードがちょっと大きく表示されています。実際、「難しい」と記載した生徒たちも約10%~15%くらいの人数がいました。ですが、やはり操作方法に関することではなく、「データを読み取ることが難しい」、「分析することが難しい」と書いている生徒がほとんどでした。

※クリックすると拡大します

また、こちらも数学との関係性を見てみると、「統計学の知識は社会のさまざまな分野で利用されていることが分かった」ですとか、「2つのデータに強い相関関係が見られたとしても、それが必ずしも因果関係を示すものではないということを理解した」といった感想がありました。

実際に1つのデータについて丁寧に分析する作業を通して、実際に必要な知識というものも生徒たちに気付いてもらえたのかなと感じています。

今回、2時間という短い時間で相関分析を行わせましたが、「操作」に重きを置かずに「分析」に重きを置いたことによって、丁寧に一つ一つのデータを見ることができました。そして、それはリフレクションからも判断することができました。ですので、これを踏まえた上でさらに踏み込んだ分析の流れが作れるように、もう一工夫加えた授業をしていければ良いなと感じています。

今回、私も過去の学習活動を参考するために「キミのミライ発見」を使わせてもらいました。

「キミのミライ発見」の過去の事例を組み合わせることによって、より面白い事例も生まれると思いますので、今後も、「キミのミライ発見」のサイトを参考にしながら、面白い授業を作り上げていきたいと考えています。

神奈川県情報部会実践事例報告会 2022 オンライン オンデマンド発表より