事例265

今年度入職した学校で「情報I」を担当した話:みなさんどうされました?

相模女子大学高等部 堺 和貴子先生

新学習指導要領がスタートした今年度、本校に着任しました。これまで、情報科は他教科と兼任の先生と非常勤の先生の2人で運営されており、今年度になり私が3人目の情報科教員として入職しました。

そんな中で「情報I」の授業で何ができ、何ができなかったのか、2学期までの顛末をご報告します。

年度初頭から今までのことを振り返る内容になりますが、この発表に至った動機は、他の先生方がどのような授業をしたのかを知りたいという思いにあります。

勤務校の状況は…

本校では、昨年度までの旧課程では、2年生で「社会と情報」が2単位で設置されており、2名の教員で授業をしていました。内容はP検(※1)の実習が中心でした。

※1 https://www.pken.com/index.html

今年度からの新課程では、「情報I」が1年生で設定されています。このため、今年度は2学年で「情報」の授業が行われています。

授業の割り当てはこのようになっています。「社会と情報」は今年度で終わるので、私は「情報I」だけを担当しています。

授業を行うに当たっての環境がこちらです。

PCルームは1教室ありますが、1学年10クラス規模の学校なので、2学年分の授業を全てPCルームで実施することはできません。反面、BYODで1人1台端末があるため、教室での実習も可能です。

ですので、P検の実習がメインになる「社会と情報」は原則としてPCルームで、「情報I」を教室で実施する形を取りました。

年間計画と各学期の見通し~ミニマムプランに当てはめてみる

「情報I」を担当するにあたり、まず年度初頭に全体の計画作りのために、東京都高等学校情報教育研究会のミニマムプラン(※2)を利用して見通しを立てました。具体的には、教科書の流れに沿って、ミニマムプランの各単元をはめ込む作業をしました。

※2 https://www.wakuwaku-catch.net/jirei19131/

各学期の見通しはこちらになります。

1学期の実際~工夫と反省を踏まえて改善へつなぐ

まず1学期の実績は、大まかにこちらのスライドのような流れを取りました。

最初のガイダンスはBYODの設定などを行いました。BYODの設定は、入学式後のガイダンス期間に各ホームルームで実施しましたが、時間が足りなかったため、情報の授業でもフォローしました。

同じくこのタイミングで、これまでの学習状況のアンケートを取ったり、PCルームでのガイダンスを行ったりなどしていたために、思ったよりガイダンスに時間が取られたという印象です。

次に、1学期に感じたことをざっと振り返ります。

今年は何となく共通テストを意識してしまい、そのためには教科書をまんべんなくやらなくてはいけないという思考に陥った結果、時間が足りなくなるという負のスパイラルに突入しました。

また、年度初頭の独特の時間のなさの中で、中間試験までにこのあたりまで進めておこうというような、緩やかな方向性しか示していない状態で1学期の授業がスタートしました。

同時に、教科書はまんべんなくという考えにとらわれていたため、教科書の中でどこに重点を置くのかを明確にできていませんでした。結果、授業ではしゃべりっぱなしになってしまい、後で大反省ということも多々ありました。

そのような中でも、何とか模索した部分もあるのでご紹介します。

これまで情報の授業はP検の実技演習がメインだったこともあり、他のスタッフからも教科書をどう扱うかについて質問を受けてきました。それに対しては、教科書にあるような問題に取り組むことはどうですかと答えていました。生徒が自分で考えたり活動したりする時間を取り入れることを意図しての回答でした。私の場合は、事前に教科書を読んだ上で、授業の演習に取り組めるようにしようとしていました。

例えば、演習では「個人情報とプライバシー」のところでは、横浜国際高校の鎌田先生の「高校の情報Iが1冊でしっかりわかる本」(※3)を参考にしました。また、私自身が撮った写真から撮影場所を特定する実習も行い、それがいかに簡単にできるかを話した上で、では個人情報やプライバシーの観点から、情報発信とは一体何に気を付ければよいのか、という話に結び付けました。

※3 https://kanki-pub.co.jp/pub/book/details/9784761230661

ただ、やはり反省点もあります。

時間がタイトになった結果、「情報のデジタル化」は一方的に話して終わりになってしまいました。この部分は標本化や符号化など、実習する素材がたくさんあるため、来年度はそのような実習を多く取り入れたいと思います。

また、ツールの問題もあります。今年度はP検の副教材を購入していたため、実技でWordやExcel、PowerPointを使わなければならなくなっていました。情報デザインの実習課題でWordを用いた課題を実施したのですが、多くの生徒が持っているChromebookにWordが入っておらず、せっかく端末を持っているのに有効に活用できず、最終的にPCルームに足を運んで課題の残りを行う生徒が多く出てきてしまいました。そして、授業では単元計画が緩やかであったため、どこに重点を置くのかの見通しを立てる必要があると感じました。

2学期は先に単元計画を策定し、単元ごとにコアになる課題を作成したり、体験を取り入れる工夫を取り入れた

次に2学期のご報告です。

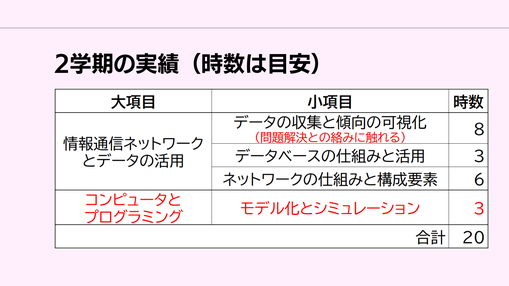

2学期は「データ活用」「データベース」「ネットワーク」「セキュリティ」を大きな柱としました。さらに、3学期の内容である「モデル化とシミュレーション」も2学期に前倒しました。「問題解決」については、単独で授業を扱うことはできず、「問題解決の場面でデータを活用することで新たな知見を得られるよ」と紹介するにとどまりました。

2学期は、1学期の反省を受けて、まず単元計画の作成、そして全クラスで行う課題を作成して先に共有しました。

時間数と課題内容を計画する中では、どうしても共通テストへの意識が出てきてしまいましたが、手放す勇気も必要だと感じました。時間不足の問題は常につきまとっており、3学期も、入試による自宅学習期間などをカウントすると思ったより少ないことがわかったため、急遽2学期最後の2、3時間で、3学期の内容を前倒しすることになりました。

2学期の良かったこととして、「データ分析」や「データベース」で、コアになる課題を考えられたこと、そして私の最も苦手な単元である「ネットワーク」や「セキュリティ」は、体験を取り入れて知識を深めるというスタイルを取れたことがあります。

少し詳しく見てみます。

データ分析の単元計画です。5項目では、SSDSE(教育用標準データセット)(※4)を用いた相関分析の演習、そして6、7項目でアンケート設計の実習(※5)を行いました。

※4 https://www.nstac.go.jp/use/literacy/ssdse/

※5 https://www.wakuwaku-catch.net/jirei23246/

次に、データベースです。

最初にデータベースはどういったものでどんなことに使われるのかという導入から、リレーショナル・データベースの概観を行ったのち、sAccess(※6)を使って射影、選択、結合といった各種集計の操作を行った後、スライドにあるような演習課題を提示しました。

※6 https://saccess.eplang.jp/#!index.md

「ネットワーク」や「セキュリティ」は、私自身に苦手意識があるため、どうしてもしゃべりっぱなしになってしまいがちな単元です。その苦手意識の払拭のために、多くの事例や書籍を参考にして、体験を取り入れたり、実習的なことをしたりといった工夫しました。

他の先生の事例や教材を取り込むことで、授業の改善が可能に

「ネットワーク」については、大きくこの2つです。特にプロトコルやルーティングの体験は、小原先生の事例(※7)を参考にしました。これがなかったら、今までのようにしゃべりっぱなしになっていただろうと思います。

また、クライアントサーバーシステムについても、先ほど紹介した鎌田先生の本から、ドリトル(※8)を用いたチャットの実習をしていきました。このような実習があったことで、具体的なイメージを持たせることができたと思います。

※7 https://www.wakuwaku-catch.net/jirei1764/

※8 https://dolittle.eplang.jp/

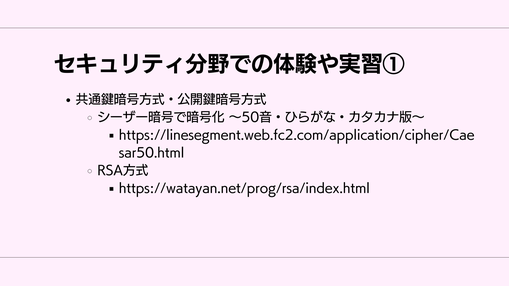

そして、「セキュリティ」では、暗号化のところで送信者役と受信者役に分かれて、それぞれのサイト(※9、※10)を使いながら、暗号化されたデータのやりとりを実際に体験するペアワークをさせました。

※9 https://linesegment.web.fc2.com/application/cipher/Caesar50.html

※10 https://watayan.net/prog/rsa/index.html

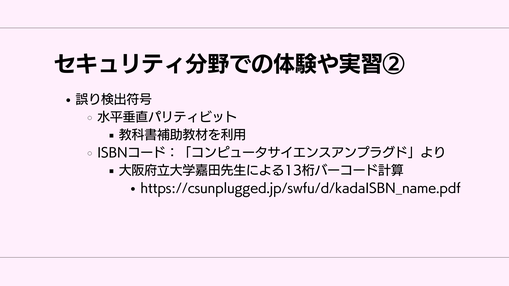

誤り検出符号に関しても同様で、概念を話すだけでは恐らく簡単に終わってしまう部分で、水平垂直パリティビットの教材を使ってエラー箇所の特定をしたり、実生活での使用例としてISBNの紹介(※11)をしました。

※11 http://csunplugged.jp/swfu/d/kadaISBN_name.pdf

この後に生徒に感想を書いてもらったところ、実際に体験や実習を行ったものについては、教科書の内容が理解しやすくなったという感想もあり、授業を聞くだけではなく活動する場面を取り込むことの大切さを感じました。

さらに嬉しかったこともあります。他の情報科の先生が教材を作ってくださったことです。

ネットワークやセキュリティに関しては、重点を置くキーワードは共有しつつ、進め方はそれぞれの教員に任せる形をとっていました。他の単元も含め、もともと私はスライドなどを情報共有していましたが、この単元においては他の先生からも授業内で使ったワークシートの提供がありました。このような情報共有は非常にありがたいことです。自分一人では見えない部分がたくさんあるので、他の先生方がされてきたことを取り込みながら、次の授業に生かせたらいいなと思います。

とはいえ2学期も反省点はいろいろあります。

まず、「問題解決」はうまく扱えませんでした。時間数もさることながら、2学期のタイミングで他の単元とうまく絡めることができませんでした。問題解決とは、「理想」と「現実」のギャップを埋めることであるということは、かなり早めに伝えるべきことだと感じました。さらに、探求の時間でも、問題解決手法の実習が既に行われていたため、そのためには1学期の早い時点で扱う必要があったと思います。他には、BYOD端末、特にタブレットではできない実習もあり、PCルームで行うことが必要な場面もありました。

3学期や来年度に向けて~公開・共有されているものを有効に使い、生徒が「手を動かす」授業を作っていく

そして、3学期の構想と来年度の展望をお話しします。

3学期は「コンピュータの仕組みと処理」、「アルゴリズムとプログラミング」、「モデル化とシミュレーション」をメインに進めますが、このうち「モデル化とシミュレーション」は2学期に前倒しました。

「コンピュータの仕組み」には、論理回路や誤差の話が出てきますが、ここでも体験的なものを取り入れていきたいと思います。また、プログラミングはPythonを使う予定ですが、こちらは5、6時間ほどしか時間を割けない状況ですので、文科省から公開されている研修用資料(※12)をお手本に授業計画を練っているところです。

※12 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416746.htm

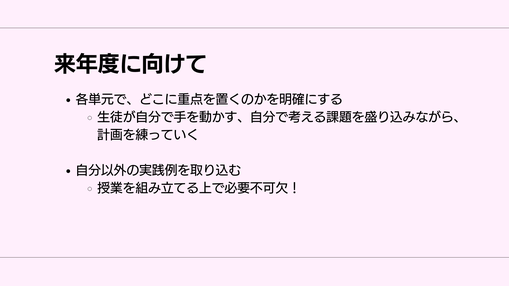

来年度へ向けてのまとめです。「情報I」に限った話ではありませんが、どのような学校でも2単位では時間が足りないのが現状だと思います。その中で、「何に重点を置くのか」を考える必要があります。単元計画を考えるにあたっては、できるだけ自分で考えたり、手を動かしたりする課題を盛り込みたいと思っています。

また、一人で授業を組み立てるのは限界があると感じていますので、勤務校の内外問わず、公開されているもの、共有されているものを有効に使って授業に反映していきたいです。

最後におまけです。

授業を進めるにあたり、特に今年度は、河合塾の「キミのミライ発見」サイト(※13)、そして先に紹介した鎌田先生の本を参考にしました。この2つがなかったら、今年度ここまでできなかったと思います。

今回の発表も、いわゆるgive & takeが実現できれば、という気持ちから行ったもので、その延長線上でポートフォリオサイト(※14)も作っています。私がどなたかの事例を参考にしている一方で、自分の事例がどなたかの参考になるならば嬉しく思います。

※13 「キミのミライ発見」サイト

神奈川県情報部会実践事例報告会 2022 オンライン オンデマンド発表より