事例320

「情報科」の授業で3Dプリンタを使ってみた

神奈川県立相模原城山高校 浅井雄大先生

「『情報科』の授業で3Dプリンタを使ってみた」というお話をします。発表に先立って、相模原城山高校について簡単に紹介します。

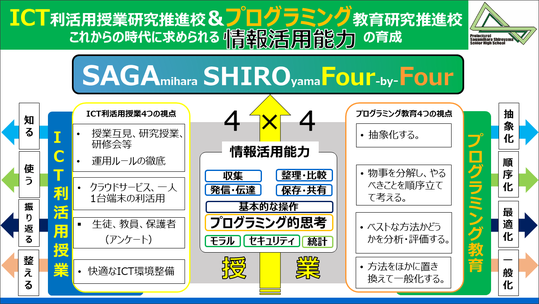

相模原城山高校は、神奈川県のICT利活用事業研究推進校として指定を受けていた城山高校と、プログラミング教育研究推進校の指定を受けていた相模原総合高校が、再編・統合して本年度創立された単位制・普通科の高校です。

両校の情報教育の取り組みを継続し、これからの時代に求められる情報活用能力の育成を目標に教育活動を行っています。

※クリックすると拡大します。

3Dプリンタの授業での活用は難しい?

発表のきっかけです。今年度、新校の予算で3Dプリンタを購入したので、実際に授業で使いたいと思ったのですが、事例があまりなくて授業での活用が難しいのではないかと思われました。そこで、実際に自分で3Dプリンタを使った事例を作って、いろいろな人に知ってもらおうと考えました。

本校では、新校予算でFLASHFORGE社製の「Adventure4」を4台購入しました。22c×20cm×25cmまでの立体印刷が可能です。

また、3Dモデルの作成には、ブラウザで操作する3D作成の無料アプリ「Tinkercad」を使用しました。こちらは、Googleのアカウントがあれば登録不要で使うことができます。

※クリックすると拡大します。

大まかな印刷の流れとしては、作成した3Dモデルを専用のスライサーソフトで読み込み、Wi-Fi経由、もしくはUSBを介して本体に送信します。その後、印刷物のサイズにもよりますが、数十分から数時間かけて出力し、完成させます。

情報Ⅱ「データサイエンス」で使ってみた~公正なサイコロを設計する

ここからは、本校で実際に3Dプリンタを活用した事例について紹介します。

1つ目は、サイコロの出目の分析です。実際に活用した授業は「情報Ⅱ」の「データサイエンス」の単元で、振ったときに出る目がなるべく均等になる公正なサイコロを作ることを目標としました。

授業の導入として、「ボードゲームや賭け事で使われるサイコロの各目が出る確率は本当に6分の1なのか」を問題提起し、3Dプリンタで作られたサイコロを実際に振って分析を行いました。

結果がこちらです。9グループで同時にサイコロを振り、総計1358回分のデータを取りました。そして、最大値と最小値の差が3.90%となったため、「この値が0になるような理想的な公正なサイコロになるように改良しよう」ということを生徒に考えさせました。

※クリックすると拡大します。

こちらが、生徒が考えた工夫の内容です。多くの生徒は、サイコロに彫られている数字の深さに対してアプローチをしようとしていました。

次のステップとして、Tinkercadの3Dモデルを生徒に配布し、3Dモデルでサイコロを作る際の仕組みについて説明しました。その後、自分で考えた工夫点をプログラムに反映させる作業を行いました。

※クリックすると拡大します。

そして、各自のアイデアをグループ内で共有し、グループごとに実際に3Dプリンタで印刷するサイコロを考えさせました。

印刷にかかった時間は、1つのサイコロで約40分。5クラス・9班分の45個を4台のプリンタで出力して、7.5時間ほどを要しました。

その後、自分達が作ったサイコロで出目の分析を行いました。

計測の条件として、各班で500回振ってもらいました。回数が多いので、計測の仕方は班ごとに工夫させました。

ネット上にあるマルチカウンタを使ったり、出た目を随時スプレッドシートに打ち込んでいる班もありました。

5クラスの計45グループで計測を行って、差が最小になったグループの結果がこちらです。差は1.40%と、最初に振ったサイコロの半分以下になりました。

※クリックすると拡大します。

こちらが、生徒が実際に提出した考察用のワークシートです。

この班は、数字の深さと数字のサイズを調整することで、目ごとの重さに偏りが出ないよう工夫したとのことです。

最初のサイコロの出目の確率と面ごとの重さに着目し、重心の偏った面は軽くなるように調整した結果差が少なくなった、と考察しています。

逆に差が10%も開いてしまったグループもありましたが、生徒に対しては「完璧なサイコロを作るよりも、分析を行う過程を大事に評価する」と伝えていたため、自分なりの考察をしっかりとしている生徒も多くいました。

※クリックすると拡大します。

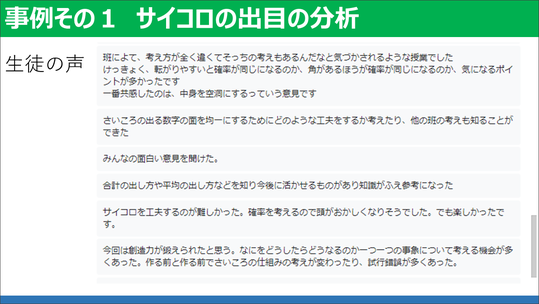

最後の振り返りでも、多面的な考え方が大切であることや、他の人の意見を参考にすることの大事さに気づいてくれる生徒もいたので、今後もさらにブラッシュアップして、改善につなげたいと思っています。

※クリックすると拡大します。

情報I「情報デザイン」で使ってみた~「教室にあると嬉しい小物」の製作

次の事例は、3Dプリンタを使った「教室にあると嬉しい小物」の製作です。

こちらは「情報I」の「情報デザイン」の単元で行っています。内容としては、「ホームルーム教室にあると便利なアイテムを作ろう」ということを目標にしました。

生徒には、事前にグループワークを行ったり担任の先生に取材したりして、課題についてアイデアを考えさせました。プリンタの性能の問題もあったため、サイズは20cm×20cm×20cmまでと条件を付けました。

ゼロからアイデア考えるのがどうしても難しい生徒もいるので、まずこちらからアイデアの一つとしてペン立てを提示し、まずこちらのモデルを練習として、Tinkercadで全員に作らせました。

モデリング作業に慣れてきた生徒はどんどん作業を進めて、こちらのスライドのような作品も作ってくれました。

その後の展開として、グループやクラス内で「どれぐらい今のクラスのニーズに応えたアイテムになっているか」を基準にして相互評価を行い、投票をして優秀作品に選ばれたものは実際に3Dプリンタで印刷して、担任の先生と相談の上、教室に配置してもらうことにしました。

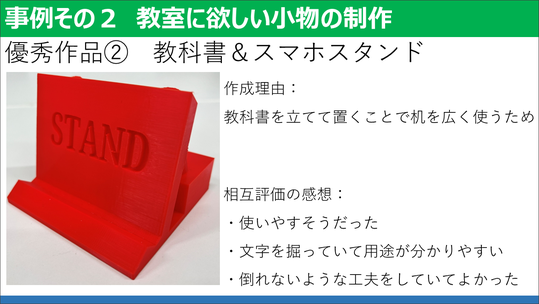

投票の結果、優秀作品となったのがこちらの割りばし入れです。

実用性や、実際に助かる人が多いだろう、という点が評価されました。

また、こちらの教科書&スマホスタンドは、文字を入れたことで用途がわかりやすくなったこと、倒れないような工夫がされていた点も評価されました。

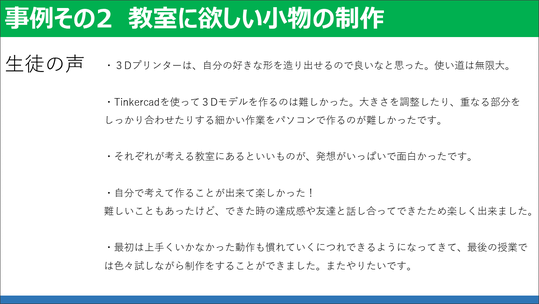

生徒の感想がこちらです。自分のアイデアを 3Dプリンタを使って形にすることの面白さや達成感を味わうことができたことが伝わってきます。

※クリックすると拡大します。

部活で使ってみた~プラレールの部品を作る

もう一つ、部活動で3Dプリンタを使用した事例についてご紹介します。

本校のPC同好会は、現在、高大連携講座で神奈川工科大学の先生からご指導をいただきながら、プラレールとレゴ®マインドストームを組み合わせた自動制御システムの開発を行っています。その中で、プラレールの部品で足りないものを3Dプリンタで製作できないかと考えました。

実際に作成した自動制御プラレールがこちらです。車輌センサを通過したら、その先にある踏切のバーを上げ下げしたり、ストップレールのスイッチを自動で切り替えたりするような装置を作成しました。

その中で、レールを高架にして高く上げる橋脚が必要になりました。

これをすぐに用意するのが難しかったため、簡素な橋脚を製作しました。スライドの黄色い方が市販の橋脚、白い方が生徒の自作です。プラレール自体は問題なく運行できました。

台数と性能の条件が揃えば、様々な単元で活用が可能

最後にまとめです。ただプリンタを使って何かを作るだけでは、情報科の授業にはならないので、あくまで「情報科の授業内容で3Dプリンタを活用する」ということを意識して、検討しました。

一番やりやすいと感じたのは、「情報デザイン」の単元ですが、やり方によっては、「データサイエンス」や「モデル化とシミュレーション」の題材にもなり得るという可能性を感じました。

しかし、コストも印刷に要する時間も多くかかってしまうため、何かを大量生産する際には、計画的に行う必要があります。

また情報科だけなく、他教科でも活用してもらえれば、資格的な指導にも、もっと活かせるかと感じました。

そもそも3Dプリンタ自体が高額で、なかなか買えるものではなく、1台だけあっても印刷時間の関係で授業での活用は難しいのではないか、と感じました。

しかし、裏を返せば、台数と性能の条件さえ整っていれば、今回の事例のようにある程度の授業利用が可能であると確信しました。

条件が大幅に限定されますが、今後も継続して授業の事例を考えてまいります。皆様にとっても、何かのきっかけになればと考えていますが、もし今回の発表について、他のアイデアやアドバイス、3Dプリンタでこれをやってみてほしいというものがあれば、ぜひご連絡いただければと思います。

神奈川県情報部会実践事例報告会2023オンライン オンデマンド発表より