事例367

「自動認識技術」×「電磁誘導」を題材とした教科横断型授業の実践

田園調布学園中等部・高等部 村山達哉先生

今回は、自動認識技術と電磁誘導を題材とした、教科横断型授業の実践報告をします。

「教科横断型授業」という表記をしていますが、私が勤務している田園調布学園では、6年ほど前から、学校全体で教科横断型授業に力を入れていこうということで、これまでさまざまな教科で、40ほどの授業を実施しています。

私自身も、情報科という立場から、社会科の「倫理」の教員とAI倫理について取り扱ったり、養護教諭とICT利用における健康的な側面について考えてみたりと、様々な授業を実施しましたが、今回は、物理の教員と行った授業をご紹介したいと思います。

交通系ICカードを使った「情報」×「物理」の教科横断授業

今回の実践は、昨年度から始めたもので、今年で2年目になります。

授業の趣旨をスライドの下部にまとめましたが、私自身、授業の中では生徒が「体験」することを大事にしています。

今回でいえば、生徒にとって当たり前の交通系ICカードについて、単に知識を学ぶのではなく、なぜそのような運用方針になっているのか、ということや、それにはさまざまな技術的な背景が関係していて、今当たり前に使っている技術も、進化を経て現在のように便利になっているということを、実験や実習を通して体験的に学んでほしいという思いがあります。

今回の自動認識技術も、「情報」の授業だけで学んでもよいのですが、日頃他教科で学んでいる学びが、実際に情報技術に応用されていることを意識しながら学ぶことで、より多角的・複眼的に物事を捉えることができるのではないかと考えて、取り組んでいます。

※クリックすると拡大します

教科横断については、学習指導要領にも記載があるように、カリキュラム・マネジメントを通じた他教科との横の連携が重要です。

また、連携自体も大切ですが、本校では「教科横断型授業」と言っているように、私自身も、教科「情報」においても「横断」というところまで踏み込んだ、いろいろな形の授業ができたらと考えています。

例えば、私は物理が専門ではありませんが、学習指導要領の「物理基礎」を読んでみると、「日常生活や社会との関連を図りながら」という記述があります。物理の内容が、情報技術に応用されているところがたくさんあり、「情報」と物理というのは、結構相性がいいのかなと思います。

今回は、自動認識技術と電磁誘導という内容ですが、実は、他の題材でも物理と連携しています。これについては、また実践事例報告会などでご紹介できたらと思っています。

「単元」を学ぶのでなく、1つの技術やものを軸として授業を展開する

今回は、高等部3年生の物理演習を選択している生徒に向けて行っています。

本校では、高等部3年生で「情報Ⅱ」を見据えた「情報Ⅰ演習」という授業を設置していますが、物理選択の生徒には「情報Ⅰ演習」を取っている生徒も多くいます。ちなみに、この多くが共通テストを利用する生徒でもあります。

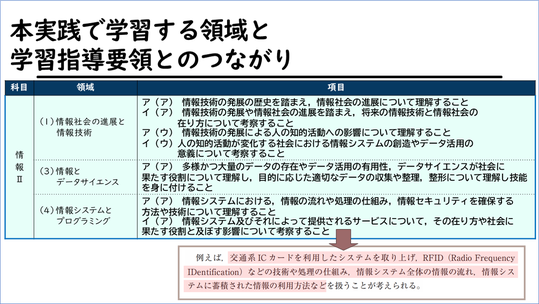

スライドの下部に、この授業に関連する単元を挙げました。単に1つの単元を学ぶのではなく、1つの技術やものを軸として授業を展開したほうが、さまざまな領域を絡めながら効果的に学ぶことができるように思います。

学習指導要領の領域と、各項目の関係がこちらです。

※クリックすると拡大します

特に「情報Ⅱ」については、実際に学習指導要領の文面でも交通系ICカードを利用したシステムを取り上げ、「RFID(Radio Frequency Identification)の技術や処理の仕組み、情報システム全体の情報の流れ、蓄積された情報の利用方法などを扱うことが考えられる」という記述もあり、今回の授業実践はそのようなところとも関連性があると思います。

※クリックすると拡大します

交通系ICカードの仕組みに加えて、自販機のリーダライタで自作コイルの通信距離測定の実験も

ここからは、実際の授業の流れについてお話しします。この授業は2コマ連続で実施し、間の休憩時間には、自販機のリーダライタで自作コイルの通信距離を測定する簡単な実験を行いました。

これは、この授業を企画したときから生徒にやってもらいたいと考えていたもので、後ほど詳しくご説明します。また、この授業後の別の日に、「情報」と「物理」のそれぞれの専門の方のお話をうかがって、学びをさらに深めました。

授業の中で、生徒にどのような発問をして、どのようなことを考えてもらったのか、といったおおまかな部分をピックアップしてご紹介します。

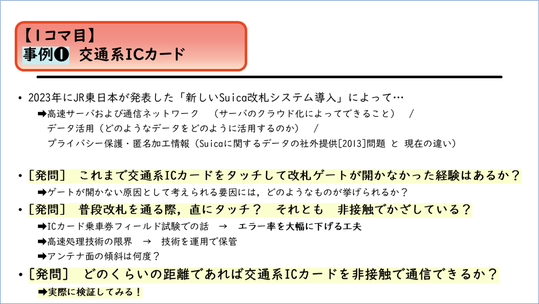

このスライドの発問では、「東京で普段利用しているSiucaを大阪に持って行って、大阪近辺の駅でタッチすれば、乗車や下車することはできるが、東京から乗車して、例えば三島駅で降りようとしても、これは定期券ではない限りできないのはなぜか」ということを聞いています。

生徒はそもそも、それ自体知らない、考えたこともないという人が多いです。ではなぜできないのか、ということになるといろいろな背景があるわけで、それをいろいろな側面から考えてもらいます。

つい先日、JR東日本から、Suicaに関するデジタルサービスの統合の新しい発表がありましたが、2023年にも、Suicaの新しい改札システム導入のプレスリリースがありました。

「情報」も、いろいろな単元が関わってくる話題ですので、そのような部分について、生徒に問うてみました。交通系ICカードを世に出すとき、フィールド試験が行われましたが、最初はかなりのエラー率だったのを大幅に下げることができたそうです。その具体的な手法や情報デザイン的な観点について、生徒に考えてもらいました。

※クリックすると拡大します

そして、普段改札を通るときに、ICカードをタッチしているか浮かせているか、ということを生徒に聞いて、では実際どれくらいの距離だったら、非接触で通信ができるのが理想なのかというところを、実際に検証してみよう、ということをしました。

授業の時間配分として、ちょうどこの辺りで休み時間に入るので、先ほどお話しした「実験」を行います。

生徒は、エナメル線を各自別々の条件の巻き数・面積で巻いて交通系ICの中身を模したものを作ります。エナメル線の両端にLEDライトをつないで、これを実際に自動販売機のリーダ/ライタに当てて、反応するかどうかを検証する、というものです。

物理の教員にこの授業を提案するときから、私自身これをやらせてみたいという思いがあったので、具体的な巻き方の条件や、どのようなLEDを使うかというところは物理の教員に考えてもらいました。そして、それぞれの結果をスプレッドシートに入力しました。

これが実験の様子です。校内にリーダライタが付いた自販機が1台しかないため、大行列になってしまいましたが、皆で協力しながら一通り測定をして、2時間目を迎えます。

RFIDの仕組みと、そのメリット・デメリットも考える

ここからが2コマ目です。

生徒が入力したスプレッドシートをもとに、どのような特徴や傾向があるのかを見て、実際どのくらいの距離が適当なのか、という答え合わせを行います。

ここで、実際にソニー(株)さんから、開発用の透明の交通系ICカードをお借りして、実際はどのような構造になっているかを見てもらって、理解を深めました。

ここまでは、交通系ICカードの話をしましたが、この後もう少し広く、RFID(Radio Frequency Identification:電子タグ)を利用した事例を見ていきます。その前に、ここまで交通系ICの話をしてきたので、そもそも改札機というのは、どのような形態で今に至っているのか、そしてこれから先どのようなものになるのだろうか、ということを考えてもらいました。

また、最近QRコードリーダの読み取り機がついている改札機も増えていますが、そこに企業側にどのような思惑があるのか、といったところも考えてもらいます。

そして、「情報」と物理の横断授業ということで、例えばモバイルSuicaを利用した場合、改札を出るときに電源が切れたらどうなってしまうか、という発問をしています。

RFIDタグが、実際に使われている事例として、生徒はUNIQLOやGUのセルフレジで、既に体験している人が多いです。しかし、なぜあれが自動で認識されているのか、ということについてはあまり深く考えたり調べたりしている人はいないので、実際に商品タグを透かして実物をスキャンして、その仕組みなど関連した話を行っています。

その他にも、タグを使ったいろいろな事例を紹介します。そういった話をすると、「だったら、ふつうのコンビニでも使えたら便利なのに、なぜ使わないのか」という疑問も生まれます。では、なぜあまり普及していないのか、ということで、RFIDの特徴やメリット・デメリットをまとめます。

※クリックすると拡大します

ワイヤレス充電や電磁調理器にも視野を広げ、専門家の講義による事後学習も

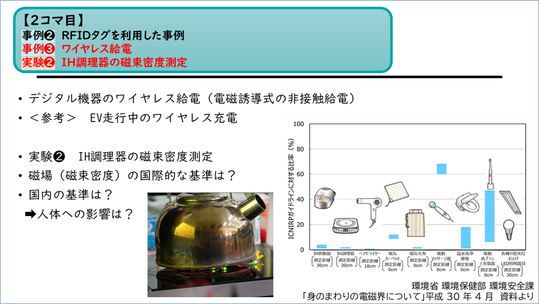

そして、もう少し広い意味で電磁誘導方式が用いられているものの例として、デジタル機器のワイヤレス給電やIH調理器といった話をしています。

ここでは物理の観点から磁束密度測定の話や、走行しながらワイヤレス充電ができる車の話などをします。そして、こういったものは人体に影響がありそうですが、その辺りは大丈夫なのか、といったところを、生徒と一緒に考えながら、授業の振り返りを行っています。ここまでが、2コマ連続の授業の流れとなっています。

※クリックすると拡大します

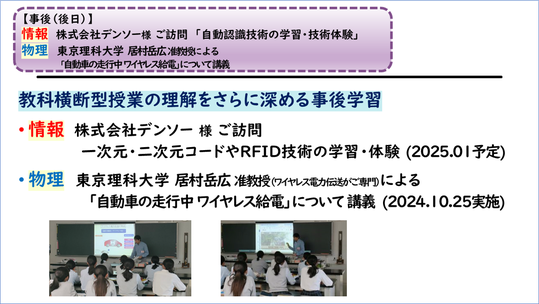

そして、実際に授業を受けた後、「情報」と物理のそれぞれで、授業で学んだ理解をさらに深めるための事後学習を行います。

「情報」では、(株)デンソーにお伺いをして、一次元・二次元コードやRFID技術の学習や体験を行います。

また、物理では、自動車の走行中のワイヤレス給電の研究の第一人者である、東京理科大学の居村岳広先生にお越しいただいて、講義をしていただきました。

この講義は本校が東京理科大学と高大連携を結んでいるご縁で実現しましたが、生徒には非常に好評でした。このような形で、生徒にとっても、大学にもつながる学びであるということのイメージを持って話を聞いてもらえたのではないかと思っています。

本日の内容は、決して共通テストのために行っているわけではありませんが、このような教科横断で学んだことは、実際に自動認識技術に関する問題として共通テストの「情報関係基礎」や、教材会社から出ている問題集や模試などでも登場しています。

私は、これらの問題が発表される前からこの授業を考えて、2年ほど取り組んでいますが、実際にこの授業を受けた生徒であれば、より明確なイメージを持って問題を解くことができるのではないかと思いますので、本実践発表と合わせてご紹介しました。

※クリックすると拡大します

身近な題材が深い学びにつながり、生徒にも好評

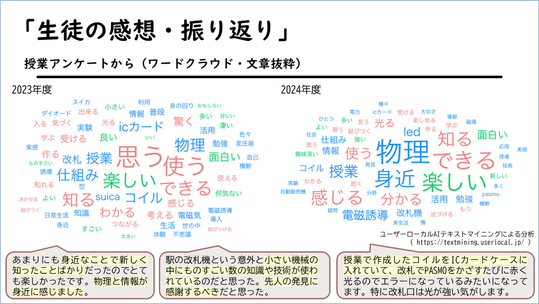

本授業後に、生徒に振り返りをしてもらいました。

ワードクラウドを見ると、感想の内容としては、物理の授業で実施していることもあって、物理に関する内容が多くなっていますが、全ての生徒が「授業を受けて楽しいと感じた」(4段階中の4)と回答してくれました。

さらに、スライドの下部にも記載しましたが、「あまりにも身近なことでも、新しく発見したことばかりだった」「情報と物理がすごく身近に感じた」といったコメントや、「いろいろな知識や技術が使われているのだなと、先人の発見に感謝するべきです」というような言葉があり、中には「実際に作ったコイルを、毎日登下校で、改札機で光らせている」というような生徒もいました。

このように、学んだことが実生活と結び付いたり、実際に授業後も試してみたり、ということで、生徒はいろいろな形で学びを深めているようでした。

※クリックすると拡大します

体験を通して学ぶことで、学習内容のイメージを持ちやすくなる

最後にまとめと展望です。

私自身、「体験を通して学ぶ」ということを大事にしていますが、やはり今回のような授業を計画し、準備することには労力や時間がかかります。

それでも、生徒のアンケートや感想、そしてその後の行動を見ていると、やはり横断型授業というのは非常に有効であると感じています。

よく他校から見学に来られた先生方に、「教科横断を高3でもやるんですね」と驚かれることがありますが、教科を横断して実施する授業というのは、何も特別なことではなく、お互いの教科にとって、Win-Winになり、有益であり、生徒の理解を深めることにつながるものだと思います。

そして、これは入試にもつながることになります。現に、東大の物理の入試問題などにもあるようですので、積極的に取り組むことがよいのではないか、必要ではないかと考えています。

よく「情報Ⅰ」は内容がボリューミーだ、という話がありますが、例えば交通系ICとかRFIDも、単に「情報通信ネットワーク」とか「情報社会の問題解決」といった単元の枠組みの一部で学ぶのではなく、今回のように、1つの技術やサービスをテーマとして、それを取り巻く関連知識やニュースを合わせて取り上げることによって、「情報Ⅰ」の他の領域も合わせて取り扱うことができるので、生徒の中で一つひとつのキーワードが独立せず、それぞれの要素が頭の中で結び付いて、よりイメージを持ちやすくなると思います。

生徒が授業を通して「情報」を楽しい、面白いと感じてもらうためにも、今後も生徒にとって面白くて、ためになると感じる授業の創出をできる限り続けていきたいと考えています。

※クリックすると拡大します

神奈川県情報部会実践事例報告会2024オンライン オンデマンド発表より