事例368

加法混色をタイマーIC555で

名古屋高校 中西渉先生

加法混色を実際に体験させてみたい

今回の「加法混色をタイマーIC555で」は、光の三原色、RGBの組み合わせでいろいろな色を作ることができる、という説明のために、レッド、グリーン、ブルーのフルカラーLEDとタイマーIC555を使った教具を作ってみましたというご紹介です。

同じようなものを作られる方がいらっしゃったら、参考にしていただけたらと思います。

光の三原色というと、教科書に必ず載っているこの図がありますが、これを実際にどうやって見てみるか、ということです。

よくある方法として、例えばディスプレイをルーペで観察する、というのがあります。このように拡大してみると、RGBの小さい四角が組み合わさって白ができていることがわかります。

あるいは、このようなRGBの値を変えて色を作るソフトで確認することもできます。また、グラフィックのツールで色を作る画面がありますので、それを使うこともできます。ただ、これはあくまでコンピュータの画面上の操作ですので、やはり実物でやってみようということで、これを作ってみたという次第です。

タイマー555で明るさを調節

この教具に使った555は、どこの家庭にもある(?)タイマーICです。

タイマーIC555には、単安定マルチバイブレータと非安定マルチバイブレータの、2つの使い方があります。単安定マルチバイブレータは、トリガーが入ってから一定時間ハイの状態が続いて、ブチっとローに変わります。この左の図のTの時間を、抵抗やコンデンサを使って制御する、ということになります。

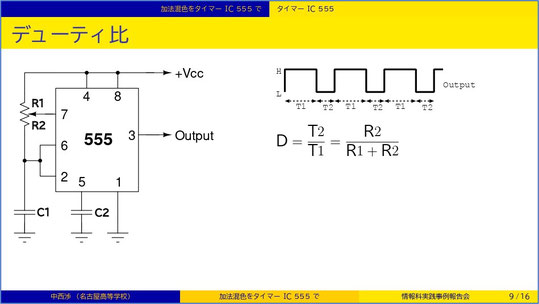

非安定マルチバイブレータは、ハイとローが一定時間で繰り返すことになるので、右の図のT1とT2の比を変えることで、見える明るさが変わってきます。

※クリックすると拡大します

非安定マルチバイブレータの回路図がこちらです。このアウトプットのところにLEDをつなぎます。R1・R2は500kΩの可変抵抗器、C1とC2は0.01μFのコンデンサを使いました。

R1とR2の比を変えると、T1とT2の比(デューティ比)がこちらの式のように変化するので、明るさが調節できることになります。

※クリックすると拡大します

LEDは、抵抗とアノード/カソードの配線に要注意

フルカラーLEDは、RGBの3色のLEDが一つの部品にまとまったものです。このLEDからは6本の「足」が生えている、ということはなく、たいていアノードかカソードのどちらかが1つにまとめられています。これについては後ほど説明します。

LEDをつなぐときには、保護抵抗が必要です。よくRだけ電気特性がGやBと違ったりすることがあるので、それに合わせて抵抗の大きさを調整してやる必要があります。

幸い私が使ったLEDは、2ボルト・20ミリアンペアということで共通ですので、このスライドのような形で考えればよいことになります。

そうなると、この赤字のところに2.5ボルト・20ミリアンペアで流せばよいので、125オーム(実際は120オーム程度)の抵抗をかませればよいということになります。

先ほどお話ししたように、LEDは大体、アノードかカソードのどちらかの「足」を束ねてあるということがあります。Rだけ電気特性が違っている場合には,GやBだけが共通になっていることもあります。

いずれにしても、このために例えばアノードコモンであれば出力にカソードをつながなければならないことになるので、回路の設計が違ってきますから、どちらを使うかということを考えた上で購入するとよいと思います。

つまり、先ほどのハイ/ローのどちらで点灯するかということが逆転したりするので、気を付けなければなりません。

実際作った回路は、大ざっぱにこんな感じになりました。私が買ったLEDはアノードコモンなので、アノードのほうが一緒に全部つながってしまうということになるので、カソードの先に抵抗を付けて、555のアウトプットにつなぐという形にしました。ですから、これはローになったときにLEDが点くという形になります。

一方アノード側(Vcc側)にはスイッチの入れようがないので、グラウンド側にスイッチを入れました。これを作る際に、2.54ミリで方眼の穴があいた基板を使ってもよかったのですが、どうせICを使うのであれば、ユニバーサル基板とは少し違いますが、それに似た形で、共通の線が生えているような、基盤を使っておくと楽かな、と思いました。

実機を動かした様子がこちらです。

生徒は大喜び。もう少し簡単な仕組みでもよかったけれどこれはこれでOK

こういった実物で示してやると、生徒はそれなりに「おおっ!」という反応をしてくれます。ですから、本当はこれをたくさん作って、生徒のグループごとに配布して、ちょっと遊んでもらうことで、「RGBってこんな感じなんだな」と実感してもらうことが一番やりたかったのですが、実は量産するのは結構しんどいのですね。

ただ、今回基板の上にジャンパー線が3、4本ある形の回路になってしまったので、たくさん作るのはたいへんです。それでも、ICなどの部品は安価なので、時間があるときにたくさん作っておいて使ってみたいなと思っています。

実は電圧を変えるだけでも結構明るさが変わるので、555を使わずに、それで作ってしまってもよかったのではないかと思ったりもします。

もっと言えば、明るさを変えなくても、オンとオフでレッドとグリーンとブルーを混ぜることができれば、それで十分だったのではないか、ここまで作り込む必要はなかったのではないか、という気もしているのですが、作ること自体が楽しいので、これはこれでいいのかなと思います。

最後になりましたが、自己紹介です。PyPENという、共通テスト用プログラミング表記に近い言語の処理系を作っています。こちらもぜひお使いになってみてください。

※クリックすると拡大します

神奈川県情報部会実践事例報告会2024オンライン オンデマンド発表より