事例380

個別最適な学びを目指した自由進度学習の授業実践

鹿児島県立鶴丸高校 春日井優先生

従来の一斉授業には問題がいっぱい

今回は、「個別最適な学びを目指した自由進度の学習実践」というテーマでお話しします。

はじめに従来の授業での疑問と「情報Ⅰ」の授業での疑問についてお話します。

長年、多くの教科で一斉授業が行われています。私もこれまで一斉授業をしていたこともありましたが、生徒の理解度は異なるのに、なぜ同じペースで授業をしているのか、ということを疑問に感じていました。

大体において、教員が説明している時間は、生徒にとっては受け身になりがちです。また、コンピュータの操作をする場面では、得意な生徒は早く課題を終えて飽きてしまう一方で、苦手な生徒は、ただ操作をすることだけに終始するも見受けられます。

グループ学習も、適切に授業設計を適切にしておかないと、誰のための・何のためのグループ活動なのか、わからないものになりがちです。

話し合いをさせていて、ようやく話が深まり始めたところで終了時間を迎えて、消化不良になってしまった、ということは、先生方も教員研修などで参加者としてグループでの話し合いをされたとき経験されたことがあるかと思います。

また、話し合いに主体的に関わっていない生徒がいたり、話すことが得意でない人が多くて沈黙の時間が続いたり、ほぼ正解があるようなテーマを与えられたがために、話し合いが活発にならないということもあります。

「共通テストが導入されるために、『情報I』が問題演習中心の授業になってしまっている」という話も、時々耳にします。

また、情報の知識を活用する場面を経験したり、コンピュータを使うなど情報を処理する経験をしたり、生徒が創造性を発揮する機会を設けたり…など、本来の「情報」の授業として必要なことを行っていくと、2単位では足らないということも聞きます。

この数年の取組みと「個別最適な学び」とのつながり

今回のテーマの「個別最適な学びを目指した自由進度学習」に取り組んでみようと思ったことと、ここ数年の私自身の取り組みとのつながりについて、お話しします。

2024年の全国高等学校情報教育研究会(全高情研)愛知大会では、観点別評価により、さまざまな学習活動を評価することを紹介しました(※1)。2023年の全高情研東京大会では、学習事項を予め短い動画によって説明することで、授業時間にはさまざまな学習活動を取り入れることができるようになったこと(※2)を報告しました。

また、2022年の神奈川県の実践事例報告会では、「創造的写経」を行ったことで、生徒が自分なりのオリジナリティーを出したプログラムを作成することができたことをお話ししました。いずれの事例も、生徒が自分自身でどのように学習を進めるかを考えて進めています。

※2 「短時間の動画を活用した授業-授業時間をどのように確保し、授業では何を行うか-」

このような取り組みは、俯瞰してみると「個別最適な学び」を目指した授業になっているのではないかと思い、今回の発表となります。

個別最適な授業をどのように進める?

ここで、この「個別最適な学び」について確認しておきましょう。

「個別最適な学び」には、「指導の個別化」と「学習の個別化」の2つがあります。「指導の個別化」は、教員の支援が必要な子どもによって重点的な指導を行うなど、効果的な指導を実現することや、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことを指します。

また、「学習の個別化」は、子ども一人ひとりに応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子ども自身の学習が最適になるように調整することを指します。

これを実際の授業でできないか考えて実践した事例が、ここからのスライドになります。

授業を進めるにあたって、生徒にはおおむねの授業計画をシラバスで示しています。これは年度当初だけでなく、単元ごとに授業の内容や時間配分とともに、身に付けてほしいことをGoogle Classroomに掲載しています。

また授業の内容については、短い動画を授業の前に配信して、予習してくることとしています。生徒は、興味や関心に応じて、自分の必要な時間をかけて学習を進めていきます。そして、授業内では他の生徒と情報交換したり教員に質問するなど、学校でなければできないような、他者と関わりが必要なことを行うよう伝えています。

ただ、これだけにしてしまうと「情報Ⅰ」という科目としての目標を十分に達成することができない生徒が生じる懸念があります。

そこで年に5回程度、授業にすると約10時間程度ごとに単元テストを行い、知識の確認をしています。

単元テスト自体は知識の確認の問題ですが、生徒に提示した課題を学習するペースとして、単元テストまでに単元の内容の学習を終えるようにさせています。早く課題を進めた生徒は、授業時間内に教科書で内容を確認したり、問題集で知識を整理したりしています。

このように、どこに時間をかけるか・どのように学習を進めるかを生徒自身で決めて課題を進めていきます。学習に対する意識は、個別学習で進めたい生徒、協働的に学習を進めたい生徒、必要に応じて選択したい生徒など、それぞれ異なっています。授業の秩序は保つように求めながらも、生徒はその範囲内でそれぞれ考えながら進めていきます。

このような進め方では、全員の学習の様子を把握することはできないので、毎時間生徒に本時の目標、学習した内容、重要な点、振り返りなどをスプレッドシートに記入してもらっています。これは教員が学習状況を把握するためだけでなく、生徒自身にとっては振り返りの機会にもなっています。

個別最適学習における教員の役割は

このような授業での教員の役割について説明します。

まず授業の始めに、数分間時間を取って一斉授業を行います。ここでは、概ねのペースや学習目標を確認することを行っています。

生徒が個別に学習している場面では、教室を巡回しながら個別に指導しています。

具体的には、生徒の質問に答えたり、記述する問題に対する回答が不十分な生徒には、指摘して再考を促したりしています。学習の進め方や学び方については生徒が決めていますが、科目としての目標、それに向かうための課題は、教員が設定しています。

個別最適授業の効果と課題~受け身の学習が減り、深い学びが可能に。「何を学んでいるか」を意識させる必要も

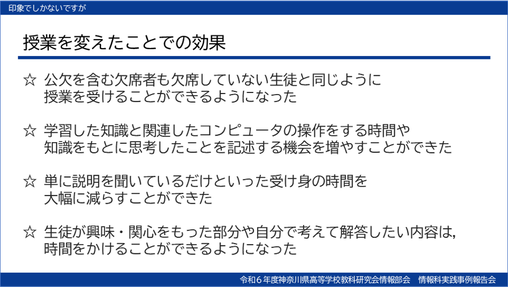

最後に、この授業の効果と課題についてまとめます。1つ目の効果として、欠席者にも学習する機会を保障できていることです。

一斉授業では、欠席した生徒は出席者からノートを借りて代替するなど、できることが限定されていましたが、欠席していない生徒と同じ内容の授業が受けられるようになりました。

また、出席・欠席に関わらず、学習内容を動画で提供したり、課題をGoogle Classroomで提供するなど、さまざまな形で学習する機会を保障しています。

次に、説明を動画にすることによって時間を生み出すことができたので、コンピュータを操作たり、文章を記述したりして課題に取り組むことができるなど、さまざまな学習活動を取り入れることが可能になりました。私は説明動画を自作しましたが、教科書を利用したり、ネット上に公開されている学習コンテンツを利用したりすることで、同様の時間を確保することができるのではないかと思います。

このように操作をしたり、記述をしたりした課題を増やしたりすることで、生徒は単に聞いているだけ、という受け身の時間が減っていると思います。そして、このような学習活動によって、自分のペースで学んで、深く学びたい課題には十分時間をかけることができるようになったと思います。

一方で、授業を変えたことの課題もあります。

1つは、学習するペースも生徒に任せたため、単元テストまでに学習を進められない生徒もいた、ということがあります。今後は生徒が1つの課題に想定以上にじっくり取り組んでいるときは、その理由も確かめていく必要があると思います。

次に、一斉授業と違って、授業中に気が付いたことを個別に話をしているので、全体に指導すべきことの抜けや漏れがあったり、同じことを繰り返し何度も指導していたりといった場面もありました。

さらに、学習課題を通して身に付けるべきことを、生徒が考えないまま取り組んで単に課題を提出しただけにすぎないのではないか、という懸念を感じたことがありました。今後はシラバスで事前に身に付けるべきことを示すとともに、具体的な課題の場面で何を理解しているのか、何を考えているのかを意識できるよう、再検討していく必要があると考えています。

このような課題はありますが、さまざまな学習活動を生徒がそれぞれに適した方法で進めることができ、深い学びにつながっていると思っています。授業の在り方について、今後も検討していきたいと考えています。

神奈川県情報部会実践事例報告会2024オンライン オンデマンド発表より