日本情報科教育学会 第9回全国大会

コンピューティングの概念に基づいた必修・選択型高等学校「情報科」カリキュラム案

日本大学名誉教授 夜久竹夫先生

社会の変化に対応するためには学習指導要領の改訂が必要。

情報学の体系と整合したカリキュラム案を提言

我々は、高等学校での「情報科」カリキュラム案について、当初は「必修+必修+選択」の3科目が理想的と考えていました。その後、情報系4学会が共同で提言を行い、そこでは「必修+選択+選択」の3科目が良いとされました。そのため、その枠組でカリキュラム案を考えたのですが、最近の議論で次期学習指導要領は必修の「情報I」と選択の「情報II」の2科目となるため、今回はそれに合わせて、従来のカリキュラム案を作り替えました。

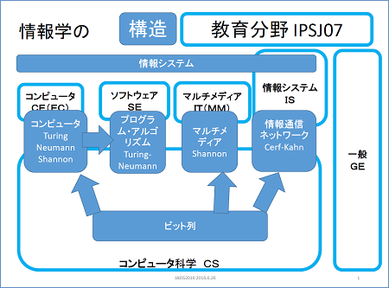

まずカリキュラム案を検討するための基となる、情報学の構造と分野については、次のように考えています。

そもそも学習指導要領の改訂が必要な理由については、第4次産業革命が進行中であることや2030年に来ると言われている「消える職業問題」、そして2045年に起こると言われている「シンギュラリティ問題」が挙げられます。

「消える職業問題」は、知的な作業・職業がコンピュータプログラム(関連するデータと機器・設備を含む、以下同様)に置き換わるとことによって仕事がなくなるという問題です。しかし、コンピュータプログラムと職業の仕組みを深く知っていれば自分たちで職業に必要なプログラムを作ることができるので、職業はなくなっても仕事はなくならないわけです。このような社会の変化への対応するためには、(ディジタル)情報についての体系的な知識を持つことが重要になります。そのため、高等学校の「情報科」は、親学問である情報学の体系と整合していることが良いだろうというのが我々の考えです。また、他の先進国では、すでに小学校からコンピューティング教育(広義のコンピュータ科学教育)を始めていることも改訂が必要な理由として挙げることができます。

カリキュラム案の検討のために参照すべきこと

さて、カリキュラム案を検討するための方針は、次の8つです。

1.第4次産業革命に対応

2.消える職業問題に対応

3.日本の優位性に対応

4.科学進歩(シンギュラリティ問題)に対応

5.「科学」に対応

6.現行の議論に合わせる

7.従来案に合わせる

8.将来の必修・選択・選択の3科目構成への円滑な移行に対応

いくつか補足説明をすると、「2.消える職業問題に対応」は、前述のようにある職業がプログラムに置き替わっても、日本人がプログラミングを理解してプログラムを作れば、日本に仕事は残ります。そのためのプログラム理解能力を育成する必要があります。また、「3.日本の優位性に対応」することを重視します。日本には組み込みシステムの技術の蓄積が十分にありますので、それを重視します。ここで言うエッジとは、末端という意味で、自動車などに組み込まれたCPU、センサーなどを指しています。そして、それはフォグと呼ばれるソフトウェアで前処理をされてから、クラウドに送られます。このフォグがクラウドの負荷を低減する役割を果たしますが、これはソフトウェアですのでプログラムが必要となってきます。

さらに、「4.科学進歩(シンギュラリティ問題)に対応」するために学問分野体系との整合性を重視します。そして、「5.『科学』に対応」するために、スパイラル形式で学ぶ構造にする必要があります。

ところで、高等学校の「情報科」で学ぶ範囲についてですが、ハードウェアとソフトウェアの操作法は、中学校以下で習得済みとして扱わないこととしています。また、ビット列に焦点を当て、教科の主たる対象をビット列で表されるディジタル情報に限定し、ディジタル情報の内容には触れないことを前提としています。

科目の全体構造と対応する学問分野

ここで、必修・選択科目を合わせた全体の科目構造を次のように示します。なお、各項目に付されているカッコ内は対応する学問分野を表しており、学問分野で章が分かれる構造にしています。

そして、最後に「情報Ⅰ」、「情報Ⅱ」の各科目概要(内容とキーワード)、コンピューティングの概念に基づいたカリキュラム案を提示します。

[情報Ⅰの概要]

[情報Ⅱの概要]

<質疑応答>

Q1:カリキュラム案は、ACM(Association for Computing Machinery)のコンピュータサイエンスのカリキュラムを参照しています。高等教育であればそれは理解できますが、高等学校のカリキュラムとして妥当なのでしょうか。

A夜久先生:今回のカリキュラム案は、上位にあたる大学のカリキュラムにできるだけ合わせることが良いと考え、ACMのカリキュラムを参照したとお考えいただければと思います。

Q2:ご提案のカリキュラム案を拝見して、高校の現場でこれだけのことを実際に教えられる教員がどれだけいるのかについて心配があります。

A夜久先生:私どものカリキュラム案は、大学の教職課程で教科「情報」の免許を取得した先生又は相当する知識を持たれた先生を想定しています。そうではない先生方には、ぜひ相当する知識をつけていただきたいと考えています。

日本情報科教育学会 第9回全国大会講演より(2016年6月26日)