現状報告:高校での「情報科」教育

~大阪府内高校への調査結果をもとに

加藤光先生(大阪府高等学校情報教育研究会・大阪府立岬高等学校)

今日ご報告する調査は、府内の高校に依頼し返送されたものを2月14日から約1カ月間で集計したものです。

本日は、

◆調査に至った背景

◆集計結果と簡単な考察

◆自由記述から「思考力・判断力・表現力」について現場の先生方の声

の3点についてお話しします。

調査目的は高校の現場の実態把握と、教員への最新情報の伝達

この調査に至った背景です。

主催団体から大阪府高等学校情報教育研究会に、今回の大会への後援依頼と、今回の「思考力・判断力・表現力」の評価についての現場の情報科の教員の立場から発表をしてほしい旨のお話をいただきました。

私たちの研究会は、府立の高等学校だけでなく、市立、国立、私立といった全ての高校が加入できます。しかし、現在は府内の高校の約3分の1、つまり100校前後しか加入がない状況です。

2003年に教科「情報」が始まった際には、700人ほど会員がいたと聞いていますが、年々加入者が減っています。これは、以前であればPTAの会費などからのご厚意で、教科の研究会費等の補助をいただけたりしていたものが、近年受益者負担を求められるようになってから、参加が難しくなったことが理由のようです。

そのような中、今回のような「入試が大きく変わる」ということについて高校側からの話をするのであれば、期間は短いものの一度状況をきちんと調査し、状況を把握した上でお話しする方が良いのではないかという話になり、このような調査に至りました。ですから、この調査を以て府内の状況を全て把握できているわけではない点を、まずご了解いただければと思います。

この調査には、さらにもう一つ意図があります。この調査票には、中教審の答申の情報I・情報IIの資料を付けました。それから、文部科学省の高大接続改革事業の中で「情報科」の入試が検討されているという内容も掲載しました。これらを読んでいただき、先生方に最新の教科情報の動向を知っていただくという目的も兼ねました。

調査概要と調査票

調査内容についてご説明します。

調査票および自由記述回答は、大阪府高等学校情報教育研究会のサイトにアップしてありますので、こちらでご確認いただけます。(http://osakajoho.net/db/)

こちらが調査票の通知文です。「目的」は、「次期学習指導要領に備える」とし、対象は府内の高校320校の共通教科である「情報」、または代替科目、専門学科等の担当教員としました。実施主体は大阪府高等学校情報教育研究会で、情報処理学会の情報入試研究会の皆様のご協力をいただきました。

研究会に参加している府立学校(支援学校含む)には、案内を学校代表メール1本で送りました。大阪市、堺市、岸和田市、東大阪市の市立高校に向けては、各市役所気付の逓送便(紙ベースの社内便のようなもの)を利用しました。私立学校は、私学会館の受付箱に投函という形で、104校に通知しました。国立3校、国立の支援学校1校、株式会社立学校1校には郵送しました。回答は、webフォーム、もしくは調査票をメールまたはFAXでお送りいただきました。2月14日~3月15日という、入試期間中で多忙な時期にご協力いただきました。

集計の結果です。

ご回答いただいた学校数とその内訳がこちらです。グラフの上段は府内の学校の内訳の比率で、下が今回の調査で回収できた学校の比率です。全体として府立学校の比率が上がっていますが、今回は全数調査ということで、皆さんのお考えを知っていただければと思います。

現在、情報科を教える教員人数です。

常勤が各学校平均1.95人です。常勤というのは教諭、常勤講師込みの数で、内訳は問いません。そして非常勤が0.56人です。公立と私立で、若干常勤・非常勤の差が見て取れます。

情報A・B・Cの名残りで実習の比重が高い

次に、授業形態です。

半分以上の学校は、1クラスを1人で担当している一方で、半数近くの学校は、1クラスを複数で担当しているのが実情のようです。

教科情報は、ご存知のように現在は「社会と情報」「情報の科学」の2科目ですが、2003年に教科が始まった時には、「情報A・B・C」という3つの科目に分かれていました。その頃は、授業内の実習時間が、情報Aは2分の1以上、B、Cは3分の1以上と学習指導要領にも明記していました。その名残なのか、今回の調査でも割合として大体6~7割を実習に充てており、実習の比重が高いことがわかります。

表中の「その他」とは、主に支援学校、もしくは総合学科、専門学科に「属さない」と回答した学校をまとめたもので、「その他」の学校では実習の割合が高くなっています。

「思考力・判断力・表現力」の話に入る前に、実際の授業ではどのような教材を使っているのかを聞きました。教科書、副読本・ワーク、映像教材、独自教材、その他教材の使用割合を10%単位で合計100%になるよう答えてもらっています(当てはまらない場合は0%)。グラフは横軸が0~10割まで1割刻み、縦軸が学校数です。下図の上のグラフは教科書、下が副読本・ワークの使用割合です。

下図は上が映像教材、下が独自教材です。独自教材を高い割合で使っていることがわかります。

独自教材というのは、おそらく学校で作ったワークシートやプリント等を学校でしょう。この中には、教科書の表現をそのまま使うのが難しいため、易しく言い換えたものプリントを使っているところも含みます。いずれにしても色々な先生方が工夫をされて、教科書以外の教材を作って指導されているというのが実態のようです。

「評価方法」は試験、提出物のほか多岐にわたる

次に「どのような評価方法を使っているか」について答えていただきました。教材と同様、試験(授業内も含む)、提出物、生徒の相互評価、生徒の自己評価、検定・資格の取得、授業内学習態度、実技、その他について10%単位で合計100%になるよう答えていただきました。グラフは左が0割(全く使ってない)、右が10割(成績をつけるにあたり、全てその評価方法で行う)ということを示します。試験と提出物についてはご覧の通りです。だいたい5割を試験で評価する、という学校が多いようです。提出物も、ほとんどの学校が評価に入れていました。

資格試験と発表です。発表を評価に入れている学校もかなり多くありました。資格試験はごく一部ですが、評価に入れている学校があります。

学習態度と生徒による相互評価が下図です。成績評価は普段の授業態度が10割、という回答もありますが、これは設問の読み間違いの可能性が高いと思います。それでも、授業態度が重視されているということは確かです。

生徒の自己評価は、全く使っていない学校が約80%ですが、1~2割は成績評価に入れるという学校もあるようです。

テスト(小テストを含む)を行う方法を、複数回答でうかがいました。

やはり筆記・記述式が多い一方で、タイピング試験などではCBTが利用されています。

なお、取り急ぎの調査だったこともあり、項目に「タイピング試験」という具体的な項目を入れてしまったことについては、もう少し工夫すべきだったかと思う部分もあります。今後の学習指導要領を踏まえ、生徒たちに対しても「調査する際にこのような項目設計をしよう」ということを伝えることになると思いますが、その際に自分でも気を付けたいところです。

情報I、IIへの対応は様々

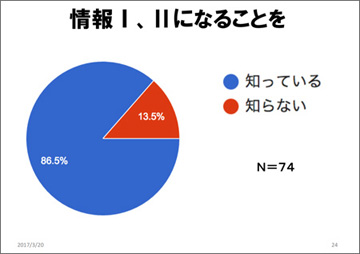

次に、次期の学習指導要領関連について先生方がどの程度ご存知かという点についての回答です。

最初にお話ししたように、今回の調査票には中教審の答申の参考資料に付いていたものを添付しました。今回調査にご回答いただいた先生はやはり関心が高いようで、次期学習指導要領では情報I・IIになることについて、86%の方がご存知でした。

それでは、全員必履修の情報Iの内容について、現時点で指導しているかどうかを聞いていきました。

「情報社会の問題解決」は約80%、「コミュニケーションと情報デザイン」73%が現時点でも授業で指導している、と答えています。

一方、「コンピューターとプログラミング」は、現時点で指導していないという回答が過半数にのぼりました。「情報通信ネットワークとデータの利用」では、約3分の1が実施していません。

ここまでが新しい情報Iの内容です。

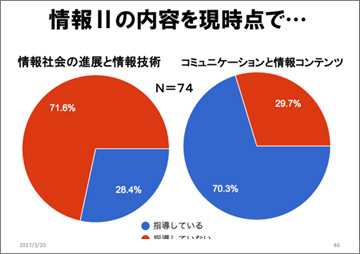

次に、情報IIの内容です。こちらについては、現時点では指導していない、という項目が目立ちました。

「情報社会の進展と情報技術」については、指導していないという回答が約70%、一方「コミュニケーションと情報コンテンツ」は指導をしているという回答が70%でした。

「情報とデータサイエンス」を指導している割合は最も低く約10%、「情報システムとプログラミング」を指導しているという回答は23%でした。

「課題研究」は、28.4%の先生が何かしらテーマを設定して研究をしていらっしゃいます。

「情報」入試への考えは、ほぼ半分に割れるという結果

続いて、情報入試に関する回答です。一部大学に情報入試が出題されていることを知っている先生は、6割程度でした。

では、大学入試センター試験の後継テストとなる「大学入学希望者学力評価テスト」に「情報」が導入されることについて、どう思うかを聞いたところ、「賛成」が55.4%、「反対」が44.6%とほぼ拮抗で、賛成がやや上回る結果となりました。

賛成理由、反対理由を自由記述からそれぞれ確認してみます(※)。「やや賛成。具体的な中身が分からないので、判断しかねる」というもの。確かにそうですね。

それから「必履修科目として当然」という回答もあります。「やってみて改善していけばよい」というポジティブ思考なものもあり、私も賛成です。

他にも、「情報関連知識・技能は一般的素養として必須」というご意見もありました。

※編集部にて、講演内容に該当するものを抜粋。他のコメントについては出典元をご参照下さい(以下同)。

反対意見は下図です。「受験科目になることで、かえって情報科の特性を失わせる」というご意見も、もっともかも知れません。

「思考力・判断力・表現力」の評価に対する意見もほぼ拮抗

では、今回のテーマである「思考力・判断力・表現力」を大学入学希望者学力評価テストで「思考力・判断力・表現力を問うことができるか」という問いです。「はい(=できる)」と「いいえ(=できない)」という回答はほぼ半々に割れました。個人的な感想としては、「問うことができる」と答えられた先生が意外に多いと思いました。

では、「問うことができる」と思う具体的な理由を見ていきましょう。

「出題形式を工夫すれば」「問題の内容によっては、問うことができる」という声が多いです。現在も、これをどうしたら問えるようになるのか、ということを、今、先生方が一所懸命アイデアを出しながら考えてくださっていると思います。これからも、そのようなことになると思います。

逆に「問えない」と思う理由は下図の通りです。

国公立二次試験や私立大入試ではやや肯定的

次に、センター試験とは別に、国公立大学の二次試験や私立大学の一般入試で情報入試が広がることについてどのように受け入れられるかを聞きました。こちらは、先ほどよりもやや肯定的意見が多いようです。

賛成の理由です。

高校での授業が学校によって「多種多様な授業内容になっているのが、もう少しその点は整理されるかも」といった理由も書かれています。

下図が反対理由です。「入試は技術的要素よりも純粋に学力を問うべき」といったご意見があります。このような現場の声は参考になりますね。

その他の自由記述です。「必修教科としてではなく、選択教科として加えるのが良い」というご意見がありました。

「思考力・判断力・表現力」を養う授業とは

最後にこの「思考力・判断力・表現力」を育てる授業はどのようなものか、ということに関する回答です。

まず、思考力・判断力・表現力を育むのにふさわしい授業形態はどのようなものか、聞きました。これは複数回答ではなく、一択で回答しています。結果、教える側の人数はやはり多く、生徒は少人数が望ましいという、概ね予想通りの結果が出ています。

授業時間については、先生方によって考えが分かれました。長時間の授業が良いという回答と通常コマのままでするのが良いという回答で、ほぼ半々ずつくらいです。

では、どのような教材が「思考力・判断力・表現力」を育むために必要かということで、自由記述していただきました。

ここでは、実際の授業の現場と、入試問題として出題する側の考える内容には、少し開きがあるのかな、という感触を得ています。授業の中で力を育むためにできることと、テストで確認することとが、ずれている、と感じる先生がいらっしゃいます。今後、この点について擦り合わせが必要になってくるのかなと考えています。

最後に「思考力・判断力・表現力」の評価方法です。これは複数回答をしていただきました。

先ほどの鹿野先生のご講演でも、ペーパーテスト以外の評価方法としてルーブリック、パフォーマンス、ポートフォリオを挙げていらっしゃいましたが、これらは実技や発表を評価する際に使いやすいため、パフォーマンス、ポートフォリオの軸に寄せてお考えの先生が多い印象を受けました。

今回大阪府の高校における情報科の授業内容と先生方のお考えを、今後の入試や「思考力・判断力・表現力」と合わせて調査した結果をご報告いたしました。現場の先生方の意見として、皆様のご参考になれば幸いです。

情報処理学会第79回全国大会/文部科学省大学入学者選抜改革推進受託事業シンポジウム講演より