次期学習指導要領と教育の情報化

東北大学 大学院情報科学研究科 堀田龍也先生

情報化が進む社会に生きる人材の育成のために

今日の講演では、次の学習指導要領がどのようになろうとしているかということと、ICTの整理や活用がどのように関係しているのかということについてお話ししたいと思います。この二つは、一見別のことのように見えますが、次の学習指導要領では密接に結びついています。

今日のお話は4点に分けて進めます。まず、2020年にスタートする次の学習指導要領を改訂してきたプロセスについて解説をします。これとその次の「教育の情報化の現状」は、先ほどお話ししたように密接に関係しています。

そもそもICTは道具であり、環境です。そして、どんな人を育てるか、そのためにどのような授業を行うかということと、どんな整備が必要で、どのように道具を使うかということは、当然ながら、人材育成が先で、そのための道具としてICTがあるということです。

これをはき違えると、道具のための整備、道具を使うことが目的の授業になってしまいます。実験的な段階ではあり得ることですが、それは長続きしません。長く続くためには、人材の育成のために様々な人がいろいろな形で取り組む教育の改善、そしてどんな人でも大体できるようなICTの活用方法が必要です。

少し前までは、教育の情報化というのは「情報化をもっとちゃんとすべし」という旗印の下で進んできました。しかし、これからは「社会がどんどん情報化しているのだから、教育が情報化するのも当たり前だ」という時代に向かっていくのではないかと思います。

次の学習指導要領で育てるのは次世代を担う子どもたちです。次の世代では、今よりもはるかに情報化が進み、今話題の人工知能もずっと進化しているでしょう。そのような時代に生きる人は、当然ICTがわかっていないと困ります。それが例えばプログラミング教育の導入などにつながってきたと言えます。このように、あくまで学習指導要領が主で教育の情報化が副という関係ですが、情報化が学習指導要領にインパクトを与えることにもなっています。

3の「ICT整備」は、自治体間格差が非常に大きいと言われています。国としてはどの程度の整備を期待し、そのためにどんな方策を今取っているのかということについて、いろいろご紹介しようと思います。

また4番目の「学校現場に求められること」については、既に公示された学習指導要領には具体的にどう書かれているのか、それを受けて現場ではどのようにしていくべきなのか、ということをお話ししたいと思います。

1.次期学習指導要領の動向

「教育課程企画特別部会」でそもそも論を洗い出した

まず、文部科学省と中教審(中央教育審議会)の関係をご理解いただく必要がありますね。文部科学省は省庁であり、事務的な組織です。ここで学習指導要領を作りますが、学習指導要領をどのように作るかについては、専門家に委ねています。これが中教審です。中教審は何百人もの研究者や民間人、学校の先生、校長先生などから成る専門家集団で、学習指導要領以外にも教育に関する様々な審議を行っています。

その中教審に対して文部科学大臣から、「間もなく学習指導要領の改訂を始めるので、次の時代を見越して、どのように学習指導要領を作ればよいか検討してください」という依頼、いわゆる「中教審諮問」があったのが2014年11月です。

中教審はこの諮問を受けて検討し、「こんなふうに作ったらいいと思います」と答申を2016年12月21日に出しました。毎回約2年かけて検討しました。

これまでは、諮問を受けるとそれを各教科に割り振って、それぞれの委員会で議論をしていました。しかし、今期の中教審ではまず骨太の考え方について整理しようということで、各教科に割り振る前に「教育課程企画特別部会」という部会が作られ、そこでそもそも論をきちんと議論したというのが大きな変更点です。

※クリックすると拡大します

これは、教科に分けてしまうことで、その教科の中で様々な最適化が行われてしまわないようにするためです。世の中は教科に分かれているわけではないので、教科を越えて機能するような学力をきちんと身に付ける必要があります。ただし、教科に分かれていることに意味がないということではありません。「教科」というものをわざわざ作って、そこで教えるということは、教科に分けたからこそ教えやすくなる物の見方や考え方があるはずです。逆にそれに答えられないのであれば、その教科はいらない、という非常にシビアな議論になったということです。ここでは、その教科の存在価値から、その教科ならではの見方、考え方はどういうものか、ということの洗い出しを行う作業が行われました。

社会の動き全体を見据えた教育改革の検討

この教育課程企画特別部会の議論で次の時代を考えた時、一番よく出てきた言葉は「少子高齢化」でした。つまり、子どもの数が減っていくので、教育サービスの質を上げるチャンスではある。一方で、教員の定数は児童・生徒数に紐付けられて決まっているので、教員の数も減っていくことになります。「教員を増やしてくれ」という文部科学省に対して財務省が「それはけしからん」と言うのは毎年の風物詩のようになっていますが、高齢化による労働人口が激減するとともに、高齢ではあるけれど社会の役に立とうと思っている人たちがたくさんいるという時代がやってきます。日本の社会の形は今までとは変わっていくということですね。これは単にグローバル化が進むという話だけはありません。そもそも働き手が少なくなり、そして支えてもらわなければならない人が、子どもだけでなくお年寄りの側にも増えてきた時に、税金をどのように分配するのか、そもそも納税をどのように確実にしていくのかといった様々な議論があります。その中で、教育はどうするかという話になるわけです。中教審というのは、専門家の集団がそういう広い視野でいろいろなことを検討する組織です。

教育課程企画特別部会では、情報化以外にもいろいろなことが議論になりました。例えば外国語(英語)をどうするかとか、道徳のようなものはどうするか、といったことです。国際化が進めば進むほど日本人らしさというものが重視される一方で、そのことがきちんと教育されているのかということが議論になりました。そして、「日本人らしさとはそもそも何か」というようなところまで突き詰め、それが伝統文化とどう関係するのか、さらに教科内容に落としていった場合に古典の授業をどうするか、といったところに議論を進めました。

このように骨太のことを話し合うのに大体8か月ほどかかり、残りの1年2~3か月を各教科でいろいろ議論して、最後に全体に戻すという形で進めました。そして大臣への答申が2016年12月21日に行われ、パブリックコメントを経て学習指導要領が公示、告示されたのが3月31日でした。

答申を受けて学習指導要領を作るのはもっぱら文部科学省内での作業で、それを約3か月で完了しています。もちろんこれだけではなく、文部科学省内では、中教審の最中から教科の改変や改正、内容の改訂について議論をしていました。

なぜそれができるかというと、中教審が今までと違ってネットにどんどん情報を公開し、場合によってはライブで公開し、もちろん傍聴もどんどん受け付けて、オープンな形で議論が進んだということがあります。これを受けて、文部科学省は3か月という短い時間で学習指導要領を作ることができたということになります。

小学校での次期学習指導要領の全面実施が2020年、東京オリンピック・パラリンピックが開催される年で、日本にとっては非常にいろいろな変わり目になる年になります。全面実施は中学校が1年遅れて2021年、さらに1年遅れて高等学校(2022年)です。1年ずつずれている背景には、教科書検定と採択があります。もし一度に実施すると、教科書会社は小学校も中学校も高校も一緒に作らなければならならず、検定する側の人数が何倍も必要になり、系統性を十分に議論できなくなるので、1年ずつずらすというのが慣例になっています。

小学校で2020年に実施される2年前からが移行措置です。移行措置というのは、現行の学習指導要領から新しい学習指導要領に移った時に、教育内容の移動があるため、子どもによっては、学年が上がったら急に習っていたことになっている内容が出てきたり、あるいは習わなくていいのに習ってしまったりということがないように、変わり目を上手にデザインして、その時期にあたる子どもたちに不利益がないようにするものです。今年は、その試行期間の前の周知徹底の時期にあたります。

学習指導要領はその時代の社会を映す鏡

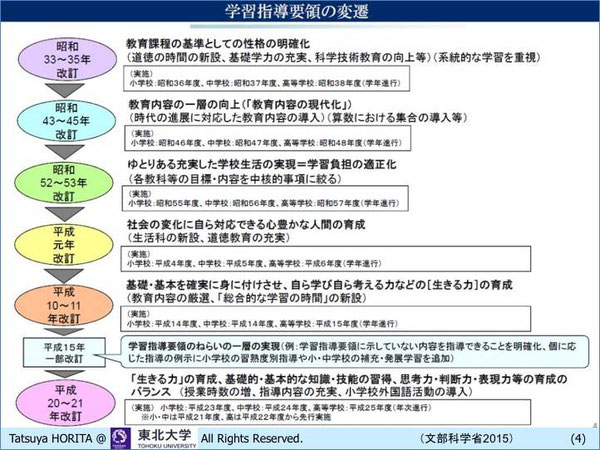

そもそも学習指導要領はほぼ10年おきに作り替えられてきました。これだけ時代の流れが速くなると10年おきというのはちょっと間隔が長過ぎるんじゃないかという意見はもちろんありますが、今までのやりかたでいくと改訂には大体10年かかります。しかし、途中改訂も少しずつ認められることになってきているので、今後は実質、不断の見直しになってくるのではないかと思います。

そして10年ごとに替わるということは、その都度その時々の社会状況や経済、世界の中の日本の位置、日本社会で求められる働き手のイメージなどに向かってどのような教育を行っていくかということが議論されます。

※クリックすると拡大します

よく言われることですが、昭和の高度成長期は、諸外国に追いつけ・追い越せの時代でした。この時期の日本では工場などで皆が大体同じことがいつでもでき、同じ方向に向かって動ける人を育成するというのが好都合でした。

そうやって経済が少し豊かになってくると、もう少しゆとりを持った時間割にしたほうがいいんじゃないか、詰め込みはやめてもっと考える力を育成するほうがいいんじゃないか、ということが議論になりました。その背景には、不登校や落ちこぼれなど、子どもたちの変化もありました。

そして、教える基礎・基本を減らしてできるだけゆとりを持ち、とにかく子ども自身が考えろ、という方向に進みました。教員から見れば、ちゃんと教えることはむしろ駄目なことで、子どもがちょっとくらい違う答えを出してもまあいいじゃないか、それも個性だ、などと言われる時代がやってきます。

その結果、基本的な知識の体系が身に付いていないのに自分探しみたいなことをすごくやりたがって、その結果、探せないまま終わるみたいなことになってしまう人が出てきてしまった、という意見も中教審から出てきました。

結局、知識や技能はやはり大事だけれど、詰め込んだら終わりというのもダメで、知識・技能をきちんと身に付けさせ、一方でそれを使ったり発揮したりする場面をたくさん用意するべきだということになりました。しかし、そうすると時間が足りない。それなら、知識・技能はできるだけ短い時間で効率よく教えよう。そのためにICTを使ってわかりやすく、できるだけ短時間で教えて、残りの時間は学んだことを使う時間に回しましょう、ということになりました。そしてここ10年ぐらいの間、つまり現行の学習指導要領の間は基礎的、基本的な知識、技能をわかりやすく提示し、教えるためにICTを教室で使うことがもてはやされてきたわけです。

ですから、現行の指導要領では知識・技能か思考力・判断力・表現力かという単純な二項対立は既に乗り越えていて、知識・技能を指導する時と、思考力・判断力・表現力の時の使い分けはできています。しかし、思考力・判断力・表現力のために子どもがICTを使って何かするというほど、子どもが使うICTはまだ普及していませんでしたので、この10年は教員がICTを使った授業することに慣れるための期間だったということになります。

ICTを絡めて身に付けるべき資質・能力を検討

次の学習指導要領で中教審が一番議論したのは、ここからさらにもう一歩進めて、これまで言語活動の充実と言ってきた部分も、ICTを絡めて身に付ける力をイメージして進めていきましょう、ということでした。

このために、いろいろな国で言われている、学力とはどのようなものかが調べられました。そうすると、学力はどの国でも大体三層構造になっていて、その一番上の「基礎的リテラシー」は基礎的な知識・技能にあたります。さらに、それを使って何か物を考えるとか、何かを達成しようとするというような認知的な活動(=「認知スキル」)、さらに世の中で自分はどういう価値で生きていくかというもっと大きな視点(=「社会スキル」)が、どの国の学力観にも入っています。

日本で「学力」というと、この三層構造の一番上だけを指すという考え方もけっこう根強くありました。そこであえて学力という言い方をせずに、「人が持つべき資質や能力はどうあるべきか」と言い方に替えていったというプロセスがあります。

※クリックすると拡大します

三層構造の一番下の部分は、教えたらすぐにできるようになるといった単純な話ではなく、長い時間かけて、社会参画も含めてやっていくものです。一方で、基礎的リテラシーは、1時間1時間の積み上げ的な要素は当然あります。そして繰り返し何かを練習するみたいなことは今までどおり、やはり重要です。

この二つをつなぐための真ん中の部分が「認知スキル」です。基礎的リテラシーで身に付けたことを使って問題を解決するプロセスで、自分の考え方やを顕在化させ、それが社会スキルにつながっていくための部分で、次の学習指導要領ではこの部分の重点化が進んでいくわけです。

中教審が教育課程企画特別部会の審議の経過のポイントをまとめた文書には、「グローバル化の進展」の次に「人工知能(AI)の飛躍的な進化」という言葉が出ています。これは教育の情報化にとどまる話ではありません。社会の情報化は既に前提であり、その中で人工知能と共に暮らして新たな社会を作っていく、そういう人材を育成するのだということです。極端な言い方をすれば、人工知能にできることは人工知能にやらせる、ということになっていくのですから、逆にコンピュータにはできないことこそ人間がやらなければならない。では人間こそやらなければならないのは何なのか、コンピュータに何かをやらせるために知っておかなければならない知識は何なのか。そういったことが議論になったのです。

「何を学ぶか」よりも「どのように学ぶか」に注目

このスライドは中教審の説明をする時に、おそらく最もよく使われるもので、水色の枠の中の三つが学習指導要領改訂のキーワードです。

左下の「何を学ぶか」。これまでの学習指導要領は、もっぱらここを扱っていました。何年生のどの教科で何を学ぶかというのは、これまでずっと整理してきましたが、果たして本当にきちんとできるようになっていただろうか、という問い直しがあったわけです。「できるようになる」というのは、何か知識を教えたとして、それが本当に生きて働いていたのか。その知識で思考・判断・表現して、何か未知のものを問題解決していく時に役に立っていたのか。あるいは役に立たせるためにはどうしたらよいかという経験を、授業の中でさせてきたのか、ということです。そして、知識のセットについては大体身に付けさせられたけど、そこで止まっていたというのが、我が国の反省ということになりました。

※クリックすると拡大します

そして、「何ができるようになるか」のところにある「人間性」というのは、非常に大きな話なのでなかなか難しいのですが、これからは社会の流れが速いので、未知の状況というのは次々に出てきます。「習っていないからできません」というわけにはいかないのです。ものを習っている段階で、習っていないことをどうやって解決するかという経験をさせる必要があります。

つまり、何を学ぶかだけではなくて、その学んだことをどう使うか、学び方をどう工夫するかという「どのように学ぶか」という工夫なくして、「何ができるようになるか」ということは伸びてこない。そのため、「どのように学ぶか」という部分に注目が集まっているのです。

今までの学習指導要領というのは、どちらかというと教育内容を規定するもので、どのように教えるか・学ばせるかは先生の裁量とされていました。原則論では、それは今も変わりませんが、現行の学習指導要領は、その時に習熟度別にやった方がよいとか、チームティーチングも必要に応じてやりなさいということが書かれています。つまり、指導方法や指導体制の工夫をきちんとしなさいということは、現行の学習指導要領にも書かれていることなのです。

そして、次の学習指導要領では、さらに踏み込んで、「子どもたちに対話的に学ばせる場面をもっと増やしましょう」「もう少し深い学びに誘うようにしましょう」「その教科の見方、考え方がちゃんと働くようなやり方になっているかを点検しながらやってください」という、PDCAサイクル(Plan:計画→Do:実行→Check:評価→Action:改善)の質の高まりを要求しましょうということになっています。

主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)は急に始まったものではない

「どのように学ぶか」は「主体的・対話的で深い学び(「アクティブ・ラーニング」)の視点からの学習過程の改善」となっています。「アクティブ・ラーニング」という言葉に注目が集まっていますが、これは先生に教わって学ぶことを全てなくすというわけではありません。先生の言ったとおりに学ぶだけではなくて、自分たちで主体的に何かに取り組んで知識を得てみるとか、違う考えにぶつかって、それと比べながら、どちらが正しいのか考えながら学び取ってみる場面も作りましょう、ということです。先生の意見も長く生きている人の相対的なアドバイスの一つであり、それをどう解釈していくのかを考えさせるわけです。もちろんこれは学校段階にもよりますが、それなりのことをそれなりの年齢で経験させましょうというのが「どのように学ぶか」の部分です。

このことは、現行の学習指導要領にも「言語活動の充実」という言い方で入っています。これが出たころはアクティブ・ラーニングという言葉はありませんでしたが、そういったことをやりましょうという動きは、現行の学習指導要領を作った時からあったわけです。

つまり、時代の大変化があってアクティブ・ラーニングが急に出てきたわけではないのです。現行の学習指導要領で大事だと言われていることを、特に思考力・判断力・表現力のところを加速させるように動き、その時のキャッチコピーがアクティブ・ラーニングなのだと考えれば、学校現場の先生が、これから急に何か新しいことをやらなければならないと思う必要はないと思います。

※クリックすると拡大します

今までやってきたことについて、どこが先生の教える部分で、どこの部分は子どもたちが自分たちで考える、あるいは子どもたちに考えさせようとする場面になっているか。その割合は8:2なのか7:3なのか。学年にも教科によっても、あるいは時期によっても割合が変わってくるのは当然です。教師の個性によって、どちらかというと教えるほうが得意な先生もいればファシリテートが上手な先生もいるわけで、先生個人によっても割合は違ってきます。そこは一律には決められないところです。しかし、今までもどこの部分をアクティブ・ラーニングっぽくしてきたかを振り返り、教科の見方・考え方により一層対応させるにはどうすればよいかを考えるのが、まさに今のタイミングということであると思います。

ですから、「これはアクティブ・ラーニングなのかどうか」というのは、言葉の遊びのようなものでナンセンスな議論です。子どもがいつもワイワイやっていればよい、というものでもありません。話し合っているのでなく、ただしゃべっているだけという場合もあります。逆にきちんと規律が整ったところで学んでいることをよしとするタイミングもあります。学習というのは個に成立しますから、一人で学び取らなければならないことは、これからもたくさんあるわけですから。

アクティブ・ラーニングを取り入れる背景として、文部科学省は様々な調査を行っています。例えば下図は学力・学習状況調査の側の分析で、アクティブ・ラーニングという言葉は使っていませんが、「子どもたちが自分たちで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、表現するという学習活動を行っているか」という点で、これを行っている地区や、行っている子どもたちの方が学力調査の点数が高くなっています。これは中学校の3年生の例です。こういったことが、アクティブ・ラーニングを行うほうがよいのではないか、という一つの根拠になります。

ただし、これには厳密に言えばデリケートな部分があります。この結果は因果関係を言っているわけではないので、学力が高いからアクティブ・ラーニングができているのかもしれないのです。学力が高いということは、子どもたちが物を考える素地ができているので、アクティブ・ラーニングのような授業も成立しますが、学力が十分でない人たちにやらせたら、いろいろなハプニングが起こる可能性もあるとも考えられるので、「アクティブ・ラーニングをやれば学力が上がる」という単純な話ではないことは申し添えておきます。

しかし、きちんとした知識・技能を身に付けると同時に、それをうまく使って、場合によっては協働して表現し、自分たちなりに考えて何かをやるということはやはり必要です。そして、それが学力調査の結果にもある程度反映してほしいと思います。

「主体的・対話的で深い学び」は目的ではなく手段

中教審では、「主体的・対話的で深い学び」というキーワードと「アクティブ・ラーニングの視点」ということを、ほぼ同じ意味で使ってきました。その主体的で対話的で深い学びというのは、下図のように、一応例示はされていますが、これをまた言葉遊びのようにいろいろ議論することも時間の無駄です。

学びという主旨に沿って言えば、ここで言う「主体的」というのは、単なるやる気ではなく、これを学ぶことの意味は何かとか、「僕はここは苦手だけど、きょうは頑張ろう」といった、自分と学習内容・学習対象との関係を考えてみるというイメージです。

「対話的」というのは、人と話すことだけを意味しているわけではありません。もちろん、人と話すというのは大事です。なぜなら、他の人の考え方を知ることで、自分の考え方が相対化し、場合によっては強化されたり揺らいだりすることを通して考えが深まり、深い学びにつながっていくからです。しかし、対話自体が目的化してしまってはいけません。

さらに、人と対話するだけを対話的な学びと言っているわけではありません。研究で言えば先行研究を洗うようなイメージを含めて、先輩はどうやってきたとか、今までの取り組みはどうたったとか。例えば町づくりで言えば、市役所の人はこう考えてこうやっているけど、僕たちは子どもの立場として、こういう提案をしようとか。今までやられてきたことを参考にしながら考える、というのも対話的な学びのキーポイントとなっています。

最後の「深い学び」は、「各教科で習得した知識や考え方を活用した」「見方、考え方を働かせた」学びと書かれています。最初にお話ししたように、教科学習を通して、理科は理科の、社会科は社会科の、算数・数学は算数・数学の、それぞれの教科らしい物の見方や考え方を身に付け、それらを使って問題を解決したりするということが深い学びにつながる一番大事なことだと書かれているのです。

ですから、例えば子どもたちが授業時間でわーっと目いっぱい議論して、その後次々にプレゼンをして終わり、という授業は、形式だけ見れば非常にアクティブですが、本当にそこで主体的な学びが起こっているのか、対話的な要素があったのかは疑問です。また、その時の対話は人との対話だけじゃなくて、例えば書物とか先人の考え方との対話がどのぐらいあるか、などを考えることも必要です。もちろん、1コマの中で全てを入れようとしなくてもけっこうですが。

つまり、その授業がちゃんと深い学びになっているか、その時に、その教科の見方・考え方がきちんと援用されているかどうかについて評価することが必要です。教科の学習ですから、学びが深まったかどうかを教科の評価として行う。そのためにアクティブ・ラーニングが使われている、という順番で考えるものであって、アクティブ・ラーニング自体が目的化してはいけないということです。

これはICTも同様です。「電子黒板を使ったからいい授業だ」ということはありません。よく「電子黒板の効果はあったかどうか」という議論がありますが、そこでは電子黒板を使ったかどうかではなく、何を映したか、それをどのタイミングで映したかが大事です。

つまり、どんな状態の時に何を見せたら子どもたちがどうなるかということが先読みできているかどうかという、授業者の力量のほうが問題であって、電子黒板を使ったかどうかというのは結果論なのです。ICTを使うこと自体が目的化してしまうと変なことになり、それとアクティブ・ラーニングには同じような側面があります。

中教審の最終答申では、アクティブ・ラーニングというものが主役ではなくて、「簡単に言えばアクティブ・ラーニングと言われるものだけどね」という程度の言い回しにトーンダウンしています。

この背景には、中教審が最初に「アクティブ・ラーニング」を打ち出した時に、まず高等教育で大学改革が先に動き出した、ということがあります。もともと「アクティブ・ラーニング」は高等教育から来ている言葉なのです。しかし、この言葉が出たとたんに大学でやられていることをそのまま小学生にやらせようとしたり、子どもたちがしゃべったり立ち歩いたりして動いていればアクティブだと取られたり、あるいは「アクティブ・ラーニング」を積極的に誤解して、「俺たちがやってきたものこそがアクティブ・ラーニングだ」という人たちが出てきたり、といった状況を見て、中教審がもう少し慎重に言葉を使おうとしたという経緯があります。

さらに、次の学習指導要領の中にはアクティブ・ラーニングという言葉は使われていません。これを「アクティブ・ラーニングはしなくてよくなった」と、これまた都合よく解釈している人もいます。「主体的・対話的で深い学び」という形でちゃんと残っています。

つまり、アクティブ・ラーニングのような、一種横文字で概念が十分にまだ確定していないような用語については、法令である学習指導要領では用いないということになっているのです。ですから、「アクティブ・ラーニングという言葉を載せるか載せないか」については、中教審の報告からずっと水面下では議論されて、もし載せないなら、その趣旨を積極的誤解がないようにするにはどうすればいいかという形で言い回しが検討されて、この「主体的・対話的で深い学び」という言葉に落ち着いたわけです。

しかし、よく読めば書いてあることは先ほどの中教審の最終答申の内容とほぼ同義です。言葉が独り歩きして、マスコミ経由で現場の先生に届くということの危険性の典型だと思っています。

そして来年度からは移行措置が始まってしまうので、今年の周知徹底期間に先生方に学習指導要領にどういうふうに書いてあるかということをきちんと検討してもらい、場合によっては研修しておくことが必要だろうと思います。

「カリキュラム・マネジメント」が特に重要に

次期学習指導要領に向けて出てきたもう一つの言葉が「カリキュラム・マネジメント」です。カリキュラムとは、ごく大ざっぱに言えば教育課程のことです。学校が教育課程を編成する際に、基準になるのが学習指導要領です。学校現場では、学習指導要領を最低基準として、うちの学校ではそれを超えてどのように展開していくのか、ということを考えるわけです。

学習指導要領に書いてあることは、必ず全部やる必要があります。「学習指導要領には書いてあるけど、うちの学校ではやりません」というのは、特例校以外ではあり得ません。それに加えて、例えば「うちは外国人がたくさん住んでいる地域だから、外国語教育や異文化教育に力を入れよう」とか、「大学が隣にあるから、大学との連携で科学技術のところをしっかりやるんだ」といった、学校経営の方針と、それによる学習内容の強弱をどのように付けるか、というのがカリキュラム・マネジメントです。

ですから、管理職がリーダーシップを取るというのが何よりも重要です。しかし、管理職が教育内容まで全部把握しているわけではないので、今までは教務主任や学年主任といった人がこれを担っていたのでしょう。しかし、今後はカリキュラム・マネジメント主任のような人がいないと、うまくいかないと思います。海外の学校に行くと、サブジェクト・リーダーという各教科のリーダーが学校全体のカリキュラムのマネジメントまで手掛けていますが、日本でもそういった新しい目的が求められるようになっていくでしょう。

カリキュラム・マネジメントは、別の言い方で言えば、全ての学校が同じことをやらなくてもよいということでもあります。学校にはそもそも地域の特色がありますし、教員の力量や、その時点での先生たちの組み合わせ、あるいは地域の協力がどの程度得られるかによって、毎年やれることの範囲が変わってきます。さらに校長先生にもご自身のビジョンがありますから、それらのかけ合わせで経営方針が決まっていきます。その経営方針に基づくと、最低限やらければならないことはやるとして、その上でどこに人的・時間的リソースを主に配分するかを学校の特色として判断し、それをカリキュラムレベルのマネジメントに組み込んでいきましょうということなのです。

今までの指導法でも、最低限必要な教科としての基本的・基礎的な資質・能力は大体身に付くと思いますが、この後出てくる情報活用能力のように、学習の基盤となるけれども専用の教科があるわけではない能力については、あるクラスではすばらしく身に付いているけれど、あるクラスでは今一つだ、という事態も起こり得ます。カリキュラム・マネジメントによって、こういった能力がどのクラスでもきちんと身に付くようにコントロールすることが非常に重要になってくると思います。

大学入試改革も同時に進行することがポイント

下図が大学入試改革の全体像です。大学入試がどんどんマークシートから脱却して、思考力・判断力・表現力の部分を記述式で評価する方向に変わってきていることを示します。次期学習指導要領の改訂の大きな特徴は、小学校・中学校・高校と合わせて大学入試改革も一緒に起こっていることです。

これまでは、小学校・中学校・高校の教育内容をいじろうとしても、入試があるから無理だということで骨抜きになっていたのが、今回は入試まで一緒に変わりますよ、ということになります。先ほどのスケジュールで言えば、2022年に入学する高校1年生は新しい学習指導要領で学んできた人たちですので、彼らが高校3年生で受験する時は、大学入試改革の全面実施が行われます。それまでの間に試行期間があるので、現在の中学生は試行期間でいろいろな形で新しいタイプの大学入試を受けていくことになります。

このことに対して、公立の中学校や小学校の方は、そういう改革の真っただ中に子どもたちを送り出すことを意識した教育を今現在しているでしょうか。大学入試は高校の仕事だから、私たちには関係ないと思っているのではないか、というのが問題です。

2020年からの大学入試センター試験に代わる新テストでは、英語ではTOEICのような外部試験を使おうという案が出ています。これは、他の国ではよく行われていることです。そもそも日本のように、大学入試センターを作って国が主導でテストを作っている国はむしろ珍しく、国がテスト業者を委嘱して、そこで秘密保持の上できちんとテスト問題を作らせているという例はたくさんあります。TOEICとかTOEFLは、一定の認知があって、常に高いクオリティーが認められるようなテストの作問や評価の工夫をしているわけです。そういうところに任せたほうが、コストダウンにもなるし、世界標準で日本の子どもの学力を判定しているという意味でよいのではないかという意見もあります。

※クリックすると拡大します

コンピュータ入試の可能性とは

TOEICやTOEFLも、だんだんコンピュータでテストをするようになってきています。何回も受験できるようにするためには、その方が効率がよいのです。採点や集計もコンピュータの方が早いです。ただ、コンピュータでは表情や態度はわかりませんから、そこは面接試験で見るところですね。担当の教職員が、長年の経験からその人のポテンシャルを読み取って採る・採らないを判定するのは、企業も同様です。つまり、紙で測ることができることはたくさんありますが、紙だけでは測れないこともあるので、そこはほかの方法と組み合わせて試験をするということになるわけです。ただ、ここで言っているのは、紙あるいはコンピュータがどこまで測れるかという話で、それで人間の全てを評価しようと思っているわけではもちろんありません。

「そもそもTOEICのような英語のテストは、『読む・書く・聞く・話す』の四つの技能の中では『読む・聞く』は測っているけれど、話せるかどうかは全然テストをしていないじゃないか」と言う人がいます。これについては、たくさんの研究で「これぐらい聞ける人は、何割の割合で話すことができる、これぐらい話せる人は、大体これぐらい聞き取りができる」という相関関係で出ているのです。ですから、コストが低い方でテストをすれば、100パーセントとは言い切れないが、大体このくらい話すことができるはずの人が入ってくる、ということがわかっているのです。テストというのは、そういうものなのです。

ですから、ある側面だけを取り出して、これぐらいの知識がある人は大体これぐらいのことができるとわかっているところでテストをするわけです。例えば工学部の機械学科のように、数学の専門家になるわけではなくても数学で入試をするのは、数学で期待されているものがちゃんとできる人が、機械学科では大体うまくいく、ということを工学部の先生方がわかっているからです。

入試というのは、全人格を測ろうとしているわけではないので、ある意味最低限のコストで、こちらが期待する人材をできる限り確実に選ぶにはどうしたらよいか、という問題解決なのです。ですから、人工知能でコストダウンができるのであれば、それはどんどんやりましょうということになるわけです。

人工知能も、最近は文章の論理性を判定できる段階まで来ています。具体的には何万人分もの文章を人間が採点したものを全部覚えて、その結果、「これは大体8.2ぐらいです」「これは大体6.5ぐらいです」ということを、ほぼ自動的に90%くらいの精度で出すことができるようになっている、というレベルの話です。しかし新聞などマスコミは、紙面や番組の都合で断片的にしか言わないので、結局「人間をコンピュータが評価するとは何事か」という話にすり替えられてしまうことになります。

先日、新聞に「国立大学法人の佐賀大学がタブレット入試を試行したところ、英語の試験でトラブルがあった。これでは、残念ながらタブレット入試はちょっと難しいのではないか」という記事が載りました。新聞は「残念ながら」と言っていますが、佐賀大学がタブレットで入試を実施できる段階まで来ている、というところはすごいと思います。

佐賀県は、全国でもいち早く高校に1人1台のタブレットを導入しました。これを生徒に買わせるのがどうだとか、デジタル教科書をダウンロードする時にトラブルがあったとか、確かにいろいろなことがありましたが、そうやって高校生が学校生活の中でタブレットを使って学んできたのです。そういう子どもたちを、地元の佐賀大学がタブレットの操作を使って評価しましょう、というわけです。まだ試行の段階ですが、試行だからこういうトラブルがあっても仕方がない。そういうことも含めて試行しているという意味では、非常にチャレンジングであると思います。

このように、初等・中等教育でのICT活用が増えてくると、大学入試もそれに合わせて変わってくる部分もあります。また、大学入試の改革を行うと、それに合わせて初等・中等教育も変わっていこうとする部分があります。ですから、これまで片方の改善だけではうまくいかなかったことが、今回は両方一緒に行おうとしていることで、できそうなことがたくさん出てくるということになります。

つづく

※New Education Expo2017 東京会場講演 (2017年6月3日)