文部科学省 大学入学者選抜改革推進委託事業 情報学的アプローチによる「情報科」

大学入学者選抜における評価手法の研究開発 2017年度概説

大阪大学 萩原兼一先生

次期学習指導要領の施行で、全員がプログラミングを学ぶ時代に

情報分野は大阪大学が代表して受託しており、東京大学と情報処理学会が連携大学・連携機関という形で活動しています。今の小学校6年生が、高校生になるのが2022年の4月。この段階で、現在の情報科の科目体系が変わります。

現在、情報科には「情報の科学」と「社会と情報」という2科目があり、そのどちらかを選択する「選択必履修」となっています。これが、2022年から、「情報Ⅰ」と「情報Ⅱ」という科目構成になり、「情報Ⅰ」が全員必修の共通必履修科目、「情報Ⅱ」が選択科目となります。

そして、彼らが大学に入学するのが2025年の4月。問題となるのは、彼らが大学入学のために受験する入学試験からです。ここで、試験自体は2024年度中に行いますが、大学では、「2025年度入試」という言い方をします。

この入試について、高大接続システム改革会議の最新報告では、情報の試験を何らかの形で入れることになっていましたが、今年5月上旬には、「『情報』を、大学入学共通テストの科目に加えることを検討する」というアナウンスがありました。

現時点では、高校生の約2割が「情報と科学」を、残りの約8割が「社会と情報」を履修しています。つまり、8割の生徒はプログラミング学習に触れていないということになります。それが2022年度からは、プログラミングを含む「情報Ⅰ」という科目が共通必履修科目になるため、全員がプログラミングを学ぶことになります。

また、情報Ⅱは選択科目ですが、その一部に「データサイエンス」の内容が入っています。

こういった観点から、情報分野のアプローチは、知識・技能を活用して、課題を解決するために必要な「思考力・判断力・表現力」を体系的に評価するところにあり、評価するための試験問題の作問方法を提供するのがプロジェクトのポイントになります。現在、その二つの方法・観点で、試験問題の作問方法の開発が進んでいます。作問方法の一つについては、電気通信大学の久野先生からお話があります。

もう一点は、CBT(Computer-Based Testing)で試験を行うことです。これは、コンピュータがバックにあると、思考力等を測る問題の幅が確実に増えるだろうと思われるからです。そのためCBTを行うことによって、コンピュータでどの程度のことができるかを、実験するという意味も含んでいます。

研究開発スケジュールと「思考力・判断力・表現力」の定義

次に研究開発スケジュールです。昨年(2017年)5月に、富山で同じエキスポがあったので、本日はこの約1年の差分を中心に発表します。

この図で1)、2)、3)、4)、5)、6)と番号を振ってあるのが、本プロジェクトの最終的な成果物です。第1の柱は試験問題の作問方法を開発すること。1)から3)までが、作問の方法を書いたものです。

第2の柱はCBTシステムの研究開発、そして第3に、CBTシステムならではの試験問題の開発。このように大きな三つの柱がありますが、最終成果物はこの6つとなります。今日は、この中の1)、2)、3)およびCBTについて、お話いたします。

まず、2016年度にCBTのバージョン1(V1)を開発し、これを使って2017年7月から8月にかけて、東大と大阪大の1年生のボランティアを対象に模擬試験をしました。また、この3月に約1400名の高校生を対象に、実証実験を行いました。この結果分析はまだ出ていないので、本日は割愛します。さらに、2017年度はバージョン2(V2)を開発したので、本年度はこれを用いて、実証実験をする予定です。

さて、われわれは、知識・技能を活用して、問題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を評価するような問題作りを研究しています。

ただ、この思考力・判断力・表現力というのは、いわゆるバズワードで、定義がわかるようでわからない。これを評価するという観点から、それぞれをブレイクダウンしたものを考えました。

まず、思考力です。

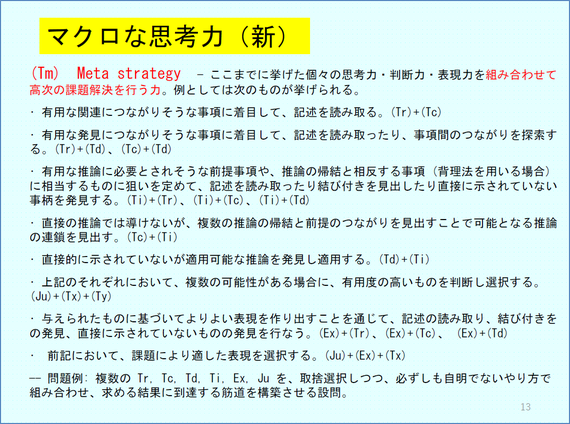

「Tr」は「reading」、記述を読んで意味を理解する力。「Tc」は「connection」、結び付きを見出す力。「Td」は「discovery」、直接に示されていないことがらを発見する力。「Ti」は「inference」、ことがらの集まりに対して推論を適用する力。この四つを思考力として定義します。

次に判断力(Judgement)に関しては、「複数のことがらの中から、指定した基準において、上位ないし下位のものを選択する力」と定義しました。つまり、複数個あるものを順位付けする力、これが判断力であるとしたわけです。判断の基準としては、「個数・効率」「金額などの理工学的に合理的な指標」「いわゆるエンジニアリングデザインで出てくるような環境条件や制約条件」「社会的道徳的な影響」といったものを考えています。

それから、表現力「Ex」は「Expression」で、「与えられた基準において、有用な表現を構築・考案・創出する力」です。基準になるのは、日本語記述のしかた・図や絵の表現・問題解決に資する表現といったものに対する適切性が考えられます。

また、情報分野では、プログラムなどの処理手順を記述することが、特徴的な表現力となります。

このように大きく三つの定義を作ったわけですが、分類が細かすぎるせいで「思考力はこんなに小さなものではないだろう」という意見が出ました。

そこで追加したのが、「Tm(Meta strategy)」 マクロ的な思考力です。これは、「個々の思考力・判断力・表現力を組み合わせて、高次の問題解決を行う力を問う」ということを考えています。

現在、作問マニュアルを作り、それに基づいて問題を作ることを実験している段階です。

ルーブリックと思考力のマトリックスに基づく作問の方法

次にルーブリックと思考力のマトリクスを作って、それをベースに作問するというスタイルを説明します。

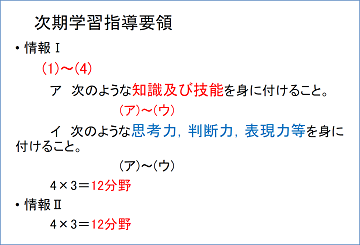

次期学習指導要領では、情報Ⅰと情報Ⅱはそれぞれ四つの単元に分かれていて、さらに、各々が「ア 次のような知識・技能を身に付けること」、「イ 次のような思考力・判断力・表現力を身に付けること」の二つに分かれています。

そして、「イ 次のような思考力・判断力・表現力を身に付けること」はさらに(ア)~(ウ)の三つに分かれているので、4×3=12の分野を考える必要があります。情報2に関しても、同じく12できるというわけです。

ただ、プログラミングのように情報Ⅰにも情報Ⅱも入っているので、そういうものは一つにまとめ、ここにある10個の分野を、情報の分野としてまとめ上げました。

そして、それぞれについて、ルーブリックを考えます。例えば、アルゴリズムとプログラミングという分野に関しては、このようなレベルが考えられます。

これは、少し古いものですが、縦にルーブリックのレベルを置き、横に、思考力(Tr、Tc、Td、Ti)、判断力(Ju)、表現力(Ex)を置いた対応表を考えました。

例えば、「与えられたプログラムを、異なる目的に沿って修正できる」というようなことが、可能になる段階を考えてみましょう。プログラムの中で与えられた目的に関連する部分をTcの観点から見出す力や、異なる目的を達成するために、関連する部分をどのように書き換えるか、ということをTdの観点から見出す力などが必要になります。この表をベースにして考えれば、作問しやすいだろうと考えられます。

※クリックすると拡大します

これがプログラミングという一つの分野ですが、あとの9分野に関しても、プログラミングと同じようなマトリックスを作る予定です。

レベル2-2を例に考えてみましょう。正の整数が与えられて「それが素数かどうかを判定するプログラムを理解できますか」という問題を出してみます。

※クリックすると拡大します

次に、「素数判定ではなく、整数の素因数分解をするプログラムを、1.の解答をベースに修正しなさい」というような問題を作ることができます。

情報という分野は歴史が浅いため、他の教科のようなしっかりした指導体系があるわけではありません。そのため、小学校・中学校では「こういうことなら『情報』の授業と考えていいだろう」という程度の、あいまいな認識で行われることが多いため、方向性もはっきりとは決まっていません。

また、今できている情報学の参照基準は、大学の学士専門レベルです。そこにたどり着くために、小・中・高、そして、大学の1、2年で、情報をどんなレベルで勉強していくかというものを作る必要があります。それについて、情報Ⅰと情報Ⅱの内容を高校での学習内容として抜き出しています。

CBT模擬試験の概要と、その結果からわかったこと

CBTについては、思考力・判断力・表現力に特化した問題を作ることで、より評価の幅が広がるという利点があります。

初めに少し触れましたが、情報の入門科目を履修した、東大と阪大の1年生を「情報Ⅰを履修した仮想高校生」と見なして模試を行い、問題の内容や、CBTシステムの使用感などについてアンケートに答えてもらうという実験をしました。

試験時間は60分で4問構成、内容は下図にあるようなものを問いました。

アンケートでは、CBTとPBT(Paper-Based Testing)を比較してどうだったかということを、聞いたところ、以下のような意見が出てきました。

・メモは紙、入力はコンピュータというのがわずらわしい : 思考力の問題を解くときには、われわれはどうしても紙に書いていろいろまとめたくなります。それがコンピューターベースではちょっとやりにくいという面があります。それを考慮して、白紙のメモ用紙を渡した上で実施しましたが、紙に書いて、入力はコンピュータというのは面倒、という声がありました。

・目が痛い、目が疲れる

・タイピングに能力差がある……など。

一方で、こんな声もありました。

・作文が書きやすい

・自由記述の問題がやりやすい : 「40文字で説明しなさい」というような自由記述の問題で文字数を数えるのに便利。

・字が下手なのでありがたい……など。

その他の意見については、下図をご覧ください。

CBTのもう一つの利点は、「誰が何問に何秒使ったか」という記録を取れることです。これをもとに、設問が受験者にとって適切だったかどうか、といった検討に使うことができます。

この模試で使ったV1システムは、基本的に紙ベースでやっていた方式に、プラスアルファした程度のものです。

一方、2017年に度開発したV2システムでは、ゲームブック形式などCBTならではの出題があります。また「項目応答理論IRT」という測定方法が、どの程度、思考力・表現力・判断力を評価するのに使えるかを確認することのが、CBT-V2の大きな目標になります。

われわれは、このような作問マニュアルを作っていますので、高校や大学の先生にも実際に体験してほしいと思っています。今年度は、そのためのワークショップも考えています。また、最終シンポジウムは今年12月9日に大阪学院大で実施します。

※平成30年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会(2018年5月26日)

大学入学者選抜改革エキスポ 成果報告と各教科における思考力の評価方法と問題例の解説 より