平成30年度神奈川県高等学校教科研究会情報部会研究大会

教科「情報」導入テストの結果報告

神奈川県立横浜翠嵐高校 三井栄慶先生

※この記事で取り上げた共通テストは、神奈川県が高校新入生の教科「情報」の知識のレベルを経年比較調査するために、ほぼ同じ問題を使用して行っているものです。そのため、具体的な選択肢を掲載することはできません。テストの詳しい内容につきましては、神奈川県高等学校教科研究会 情報部会テスト担当 三井栄慶先生(test-enq@johobukai.net)までお問い合わせください。

神奈川県では、2005年度から毎年4月上旬に高校の第1学年に対して「情報科導入テスト」を行っています。導入テストは、高校で「情報」を学習するにあたり、履修前の情報に関する知識がどの程度あるか測定し、その結果を授業の改善に利用することが目的です。

今回は、今年行われたこのテストの結果についてお話しいたします。出題内容は、中学校の技術科で学習した内容が中心です。出題形式は4択問題で50問、各2点。授業内の時間を使って、40分で実施します。

本日、先生方に考えていただきたいのは、この3点です。今回このテストを受けた、初めて情報を学ぶであろう生徒の平均点はどれくらいでしょうか。満点を取った生徒はどれぐらいいたでしょうか。そして正答率が高くなかったのはどのような問題でしょうか。

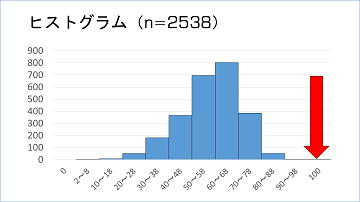

今年は、たくさんの学校が参加してくださったので、約2600人の答案のデータから分析することができました。その分析結果をご報告します。

全体の得点分布は昨年同様

まず、全体の得点分布は、60~68点の辺りを一番高い山とした、おおむね正規分布に近い形であり、得点分布としては良問であったと思います。注目していただきたいのは、今年は満点が1人出ました。これは、昨年度はなかったことでした。作問者も、満点を取れる生徒がいるということを踏まえて頑張らなければと思った次第です。

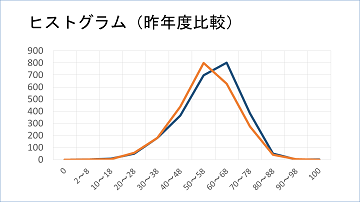

昨年度の問題とは10問程度差し替えて、難易度を同一にするように配慮しました。平均点は61.2点で、分布にも大きな変動はありません。スライドの赤いグラフが昨年度で、緑が今年度です。ピークが若干前後していますが、昨年の平均点が59点前後でしたから、大きな変動はなかったといえます。

「できない問題」は学校間で大きな差はない

まず、「正答率が高くなかった問題」について紹介していきます。「半数の生徒が答えられなかった問題」という表現をすると、学校によって違うのではないかと思われるかもしれませんが、驚いたことに分布はどの学校でもおおむね同じです。私も2年やってみてわかったのですが、初めて「情報」の授業を受ける生徒は、学校間に大きな有意な差は見られないということも報告させていただきます。

文中※( )内数字は問題の通し番号

(4)コンピュータの五大機能として正しくないものを選ぶ問題です。「正しくない」というところが、ちょっと意地悪な設問です。正解は「計算機能」で、正解率は35パーセント。6割強の生徒が間違って答えています。

(7)光学式ドライブで読み取る必要があるものはどれかを選ぶ問題です。今は光学式ドライブなんて言わないかもしれませんが、中学校の技術科の教科書には、ちゃんと書いてあります。ブルーレイも載っています。しかし、正答率は4割で、6割の生徒が間違っています。そして、大体4割の生徒は「ハードディスク」と答えています。

(8)USBについて正しい記述を選ぶ問題です。「周辺機器には入力や出力がある」ということがわかっているかという問題ですが、こちらも正答率は4割ほどでした。

(11)ヘッダとフッタの問題です。問題では、文書作成ソフトで作った書式の図を示して、A、B、Cにあたるところの名称の組み合わせを答えさせました。正解はAで、正答率は40%でした。他の選択肢を選んだ人は、ヘッダやフッタという概念が怪しい、もしくは聞いたことないと考えられます。恐らく、中学校の授業の展開の中で、ヘッダやフッタを使って編集をするという場面が少ないと考えられます。

(13)計算式が設定された表計算ソフトウェアで、あるセルにある数を入れた時の最終的な計算結果を選ぶ問題です。そのままたどっていけば答が出るはずですが、正答率は3割です。

著作権法~怪しいものは全てダメとすればよいと考える?!

(32)著作権法の問題です。四つの行為が著作権法に違反するか・しないかの組み合わせを選ぶものです。これも少し意地悪な聞き方ですが、行為そのものは教科書の記述内容と揃えて出しています。

少なくともAとCは違法ではないのですが、全部違法であると答える人が多かったです。少しでも怪しいものは全てダメだと考えてしまっているのかもしれません。こちらも正答率は40%でした。

(36)HTMLについて間違っているものを選ぶ問題です。HTMLもだんだんなじみが薄くなっているようです。「HTMLはプロトコルではない」ということがわかっていれば解ける問題ですが、正答率は36%でした。

(38)ハイパーリンクについては、最も適切なものを選ばせる問題でした。こちらも正答率は40%でした。以上問題が、全体的に正答率が低かった問題です。

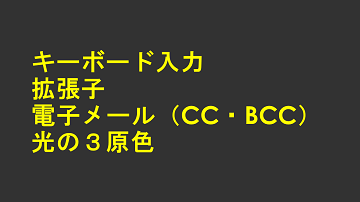

キーボード入力・拡張子・CCとBCC・光の3原色は決定的にわかっていない

次から紹介するのが、正答率より誤答率が上回っている問題、つまり勘違いしている生徒が多い問題です。

(6)文章の穴埋めに、ソフトウェア・ハードウェア・基本ソフトウェア・応用ハードウェアの中から当てはまるものを選んで正しい組み合わせを答える問題です。昨年度は「アプリケーションソフトウェア」という聞き方をしましたが、「基本ソフトウェア」「応用ソフトウェア」という言い方にすると、全然答えられなくなりました。いわゆるアプリが基本ソフトウェアであると認識している生徒が多く、正答率は17%でした。OSという言葉を出さないだけでも、正答率がこれほど悪くなってしまいます。

(9)タイピングで「ディスプレイ」を正しく入力するものを選ぶのですが、正解を選んだのは22%しかいません。「ディ」を「di」と考えている生徒が39%いました。昨年と同様に、キーボードも問題含みであることがわかります。

(12)「拡張子」を答える問題ですが、「添え字」と答えたのが33%、「拡張子」がわかっているのは29パーセントにでした。

(17)情報モラルに関する行為の中で、適切なもの(=問題のないもの)を答える問題です。この場合の正解としたのは、「自分のブログに、好きなタレントのブログをリンク先に設定する」というものですが、「ペースメーカーをマナーモードにする」を選んだ人が48%いました。ペースメーカーということに惑わされてしまったのかもしれません。現在使われているスマートフォンは、医療機器への影響はほとんどないとされています(※1)。

※1 http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h28.pdf

(33)「インターネットで世界中のコンピュータとやりとりするために交通整理する機械」を答える問題です。「サーバ」と答えてしまった人が71%いました。ネットワークといえばサーバだ、と思い込んでしまっているのですね。ルータと答えた人は12%しかいませんでした。ルータというものの認識は低さがわかります。

(37)ドメインの「〇〇〇〇.ne.jp」が何を表すかを答える問題です。「ネットワーク組織」という言葉はどの教科書会社にも書いてあるのですが、「co.jp」と混同していて、「企業・会社」と答えた人が47%、正解できた人は39%にとどまりました。

(41)メールのCCとBCCの使い分けについて、メール画面のどの欄に誰のアドレスを入れたらよいか、正しい組み合わせを答える問題です。最近は、20代の人でもBCCの意味を知らない人がいます。そのため、正解できた人は17%だけでした。

(43)音声・静止画・動画の拡張子の正しい組み合わせを選ぶ問題も、正解は14%でした。これは毎年正解率が低い問題ですが、だんだんなじみがなくなってきているということがわかります。

(44)毎年できないのが、光の三原色を答える問題です。RGBを正解できる人は29%しかいません。赤・青・黄と答える人が55%います。高校の先生方、これはしっかり教えた方がいいと思います。

(48)計測・制御におけるアクチュエータの役割を聞く問題です。中学校で計測・制御は学んできているはずですが、アクチュエータという言葉がなじみがないようで、正解率は17%でした。

プログラミングは意外にできているが、できる人・できない人の二極化が進行?

全体のまとめに入ります。実は、今話題になっているプログラミングの問題は、意外にできています。フローチャートを読み取る問題などは、いろいろ手続きがあってたいへんだと思いますが、正答率そのものは60%前後あり、先ほど挙げた問題に比べると悪くないのです。

むしろ、生徒が直接触れなくなった事項について、明らかに成績が悪いということが見えてきています。まとめると、この図に挙げた四つが決定的にできていません。残念ながら、昨年度と全く傾向は変わっていないのです。

傾向分析として、今年新たに加えたのがこちらです。実は、後半部分から全く問題に手を付けない人が4%出ていました。2500人に対して4%ですから、受検者全体で100人ぐらいは、解きたくない、もしくは時間がなくて白紙のまま、ということです。これは昨年度にはなかった傾向です。

そもそも、あのフローチャートを見るだけでやる気がなくなってしまうのか、ここまで解く時間がなかったのかということについては、この調査だけでは判別できませんが、個人的にはプログラミングの問題をもう少し増やして、さらに細かく段階を踏んで、どこができているのか・できていないのかということを見ていく必要があるのではないかと思っています。これは、研究会で検討していく課題であると思います。

最後に、この導入テストの取り組みはさらに多数の学校に参加していただき、分析の結果についても、もっと積極的に対外的に出していけば、私たちの誇るべき財産になると思っています。来年度はぜひたくさんの学校に参加していただきたいと思います。

[質疑応答]

Q1:アルゴリズムやプログラミングに関する正答率は悪くないけれど、逆に空欄率が高くなるということは、やはりすごくわかっている生徒と、全然わからない、お手上げ状態の生徒の二極化が進んでいると考えてよいのでしょうか。

三井先生:当研究会で得た結論でなく、私個人の見立てとしては、恐らくそのような傾向は見られます。多分、数学が苦手な人が数式見るだけで投げ出してしまうとか、二次関数の曲線を見ただけでダメ、というのと同じような現象が起こりつつあるのではないかと思います。問題の分量が多いので、それだけで敬遠してしまうという可能性もあります。そのため、文章を短くした問題にしたら空答率が減るのか、それとも、そもそもこのような問題自体がダメなのかということは、検証していく必要があるかと思います。

Q2:私は、本来理科を教えているのですが、今の生徒の中には、融通が利かないというか、頭から順番に問題を解いていくっていうタイプの子が増えている気がします。ですから、今お聞きした印象では、問題の順番の流れが昨年度と今年度は同じようだったので、まずそこの順番を入れ替えてみるだけでも、内容の問題なのか、それとも問題順なのか、あるいは時間の問題なのかということは分析できると思うので、来年度検討していただけたらと思います。

三井先生:ありがとうございます。作問の順番も影響していると思いますが、実は今日はお話ししませんでしたが、グラフを読み取る問題も、後半の空答率が跳ね上がっています。ですから、問題の順番もあるかもしれませんし、ぱっと見ただけで諦めていることもあるかもしれません。そこは検討していきたいです。