文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業「情報学的アプローチによる「情報科」大学入学者選抜における評価手法の研究開発」

第3回シンポジウム「2025年度 高校教科「情報」入試を考える -思考力・判断力・表現力を評価する試験問題の作問方法- 」講演

事業説明・CBT機能紹介

大阪大学 大学院情報学研究科 萩原兼一先生

私からは本事業の概略をお話しします。この事業のシンポジウムは今回が3回目ですので、今回は、原則前回2017年の第2回の報告からの差分を中心にご紹介します。

2018年に入って大きく変わった、情報入試を取り巻く状況

最初に事業の概要をお話しします。現在の小学校6年生が高校に入学するのが、2022年4月ですので、この学年以降の若い人が、入試改革の激動の波にさらされるという状況になります。

現在の小学6年生は、2025年の4月に大学に入学するための試験を受けます。大学では、2025年4月に入学する人を対象とする入試のことを、「2025年度入試」と呼んでいます。入学試験自体は2024年度内に行われるので、場合によっては同じものを「2024年度入試」と表現されていることがあって混乱しやすいのですが、次期学習指導要領に基づく大学入試は、2025年に入学する学生が最初の対象です。

2022年4月から、高校のカリキュラムが大きく変わります。後ほど詳しく説明しますが、共通教科「情報」は、現在は二つの科目のどちらか一方を取ることになっていますが、2022年4月からは「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」という二つの科目になり、「情報Ⅰ」を全員が必ず履修することになります。そして、彼らが大学入試を受験するときに、「情報の試験を何らかの形で行う」ということが、2016年3月31日に文部科学省の高大接続システム改革会議の最終報告としてアナウンスされています。

ここで言う「何らかの形」いうのは、「適切な出題科目を設定して」ということになっているので、必ずしも情報という科目を単独で出すとは限りません。例えば、数学の問題の一部分として出すということもあり得ると、当時はアナウンスされていました。

下図が次期学習指導要領の改訂の内容です。先ほど申し上げたように、現在は左側のように、「社会と情報」「情報の科学」のどちらかを履修するというスタイルになっています。

情報処理学会の調査によると「情報の科学」が2割程度、「社会と情報」が約8割の高校生が履修しています。本来高校では、二つの科目を開講して生徒がどちらかを選択することになっているのですが、実際はどちらかの科目しか開講していないという高校が多く、生徒が選択できる高校は少ないです。

その状況が先ほどお話したように、2022年度の高校1年生からは「情報Ⅰ」は全員が受ける共通必履修科目になります。そして、「情報Ⅱ」は、発展的な内容の選択科目です。われわれとしては、ぜひ履修してほしいところですが、履修しないこともあり得るという状態です。

さて、2018年度になってから情報入試の状況がかなり変わりました。5月に安倍首相が「大学入学共通テストで情報を出題の教科に加える検討をしなさい。それを2024年度の入試から実施することを目指しなさい」と発言されました。情報は、国語や数学、英語というような基礎教科として扱いなさいと。また、文科省はコンピュータを使ったテスト(CBT:Computer Based Testing)も検討しています。これについては後ほどお話しします。

つまり、「情報の試験を何らかの形で入れる」ということから、「情報という教科の試験を入れる」ということになったということです。

また、これに呼応して、今年の7月に大学入試センターが、情報の専門家や情報科の高校の先生を対象にCBTの問題の案の募集をしました。

これをベースに問題を作成して、来年の2月か3月にプレテスト(一種の模擬テスト)をする予定です。このように、大学入試の問題を一般に募集するようなことは今までなかったことです。これについては、さらに1年後に、もう少し受検校数を多くして実施するとともに、今回のプレテストの問題等をモデル問題として公表し、来年出題を募集したいということなので、皆さんにもぜひ問題案を出していただければ、大学入試センターはありがたいと思います。

事業の二本柱は「思考力・判断力・表現力の評価手法」と「CBTの開発」

ここまでは、大学入試における、センター試験に代わる新しい試験の話でしたが、ここからわれわれのプロジェクトについてお話しします。

われわれのプロジェクトは、新しい学習指導要領のもとで各大学の独自試験で教科情報を出題するためのものです。このプロジェクトのポイントがこちらですが、真ん中にあるのが一番重要なところです。

今までの入試では、知識・技能を測るものが多かったけれど、高校の学習指導要領では、知識・技能とともに思考力・判断力・表現力を育てる教育をすることになっているのに、大学入試でそれをチェックしないのは良くないよね、ということで、大学入試でも知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を評価する問題を作ってくださいね、と文科省に言われています。そのためにはどのような問題を作ればよいのかを研究するのが、本プロジェクトの使命です。

さらに、われわれのグループはそれらの問題を、コンピュータを使って試験をするCBTにも取り組んでいます。この大学入学者選抜改革推進事業は、情報分野だけでなく国語や社会、理数の各分野についてもそれぞれ別のグループが研究していますが、CBTを研究しているのはわれわれの情報分野だけです。われわれがなぜCBTをこのプロジェクトの研究にした理由は、当然のことながらコンピュータを使った方が、思考力や判断力、表現力をペーパーテストに比べて幅広く試せるはずだと考えるからです。そういう立場でコンピュータを使えば、どれくらいの問題をさらに展開・発展させることができるか、という立場でCBTを研究しています。

この研究開発事業が始まったのは2年前の9月ですので、約2年と2か月経過しています。われわれが文科省に出す最終成果は、下図で示してあるところです。この中で、今日はこの「ルーブリックを用いた思考力を試すテスト問題」とはどんなものであるかということを中心にお話します。

また、先ほどお話ししたように、われわれはCBTの研究もしています。昨年は、CBTのⅤ1(Version1)という形で試験問題とCBTシステムを作り、大学生と高校生を対象に試行実施しました。今年度はV2を作って夏休みに大学生対象に実施しました。来2019年2月に高校生対象の実証実験を行います。そのため、今回ここで問題をオープンにするわけにはいかないので、そのさわりの部分を紹介します。

定義をきちんと行った上で誰もが使える作問マニュアルに進めるのが「情報学的アプローチ」

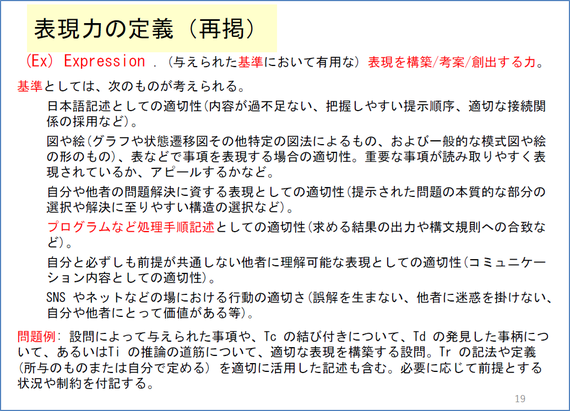

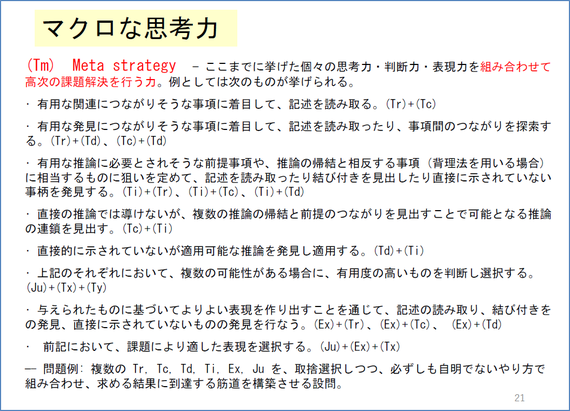

思考力・判断力・表現力を評価しなさいと言われても、そのそもそも、思考力や判断力、表現力という言葉自体が定義そのものがぼやっとしたもの、いわゆるバズワードです。その状態のままで試験を作るわけにはいけないので、われわれはまず思考力・判断力・表現力とはどのようなものかを定義しました。

こういった定義をきちんと行うことが、いわゆる情報学的アプローチの一つのやり方です。思考力、判断力、それから表現力の定義が下図になります。

このように定義しますと、「思考力とはこんな狭いものではない」などといろいろ言われますが、これはあくまで試験問題を作るための定義であって、実質はこれらがいろいろ組み合わさって評価されるということになります。

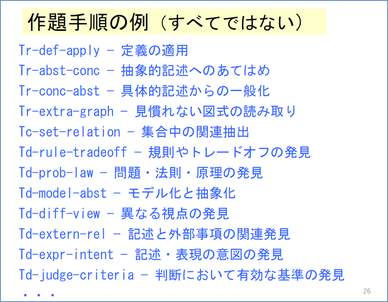

さらに作問マニュアルは、この定義をベースに問題をどのようなステップで作るかを示したマニュアルです。今回は詳しい説明は割愛しますが、下図をご覧ください。

下図は思考力(Thinking)の一つ、Tr-def-apply(読解-定義の適用)の作題例です。自分にとってなじみのない記述を読んで意味を理解する力を測るとき、例えばある言葉を定義して、それに則ってその定義に適応する場面を提示し、解決できるかどうかを見るというものです。

下図がこの力を測るための例題で、ポンチー民族という民族の数字の表記の仕方を読んで、ある表記はどんな数を表すかを考えさせる、という問題です。こう言った形で、いろいろな思考力・判断力・表現力を評価できるのではないかということを、マニュアル化しました。

こちらに挙げたのが作問手順の例で、それぞれについて先ほどのようなものがたくさんできる予定です。こちらは最終成果報告書にまとめて公開しますので、文科省のウェブサイトからご覧になって、ぜひ参考にしてください

CBTの実証実験は高校生対象でも行う

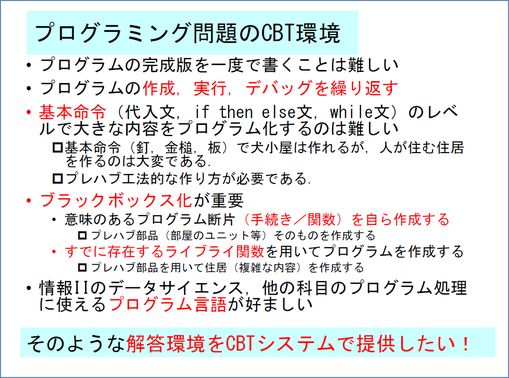

BTについては、先ほど思考力などを評価する設問の幅が広がると言いましたが、教科情報の入試の大きなポイントとして、プログラミングを出題するということがあります。

CBTのV2は、いわゆるプログラミング試験をする環境を作りました。今年夏に、東大と阪大の1年生を仮想高校生として試行テストを実施しましたが、先ほど申し上げたように、来年2月に、7つの高校で約1600名を対象とした試行テストを実施します。

ここでは詳しくは説明できませんが、問題は大きく二つのセットに分かれています。第1セットは小問が15題、項目反応理論(IRT : Item Response Theory)という、テスト理論に則ったスタイルで出題しています。2分ぐらいで答えられる問題が15題出ますが、一人ひとりの生徒の問題は全部違うというスタイルのものです。

われわれの関心としてはこのIRTで知識・技能を測ることは大体想像がつきますが、思考力や判断力、表現力を測ることができるか、ということを試したいと考えています。

第2セットは大問を2題出します。第1セットの採点と第2セットの採点の相関を見て、実際にIRTが思考力等を評価する試験として使えるのかどうかを確認しようという目論見です。

実際のプログラミングの手順に即したCBT環境を開発

CBTシステムでは、プログラミング部分のインタフェースを見ていただきたいと思います。

プログラミングというものは、完成版を一度でぽんと出せるようなものではありません。われわれも皆、実行してみては、うまいこといかないところを見つけて、ちょこちょこ直しながら作っていきますよね。

基本命令としては、ここにあるような代入文とかif、then、else、while文などといった非常に小さい命令で作りますが、その程度でできるプログラムは、たかが知れています。図中では「犬小屋」と言っていますが、実際にはもう少し規模が大きい、いわば家とかビルとかを作る必要があります。そのときに、いわゆるブラックボックス化されたもの、つまりライブラリに入っている関数を使ってプログラムを作っていくということがきちんとできないといけないということです。これについては、新しい学習指導要領でも求められています。要は、プログラミングの文法だけできてもダメで、それをいろいろな場面で応用するときにも使えるような力が必要です。そういった力を測ることができる環境を、CBTとして提供したいという考えで作成した試験問題およびCBTシステムです。

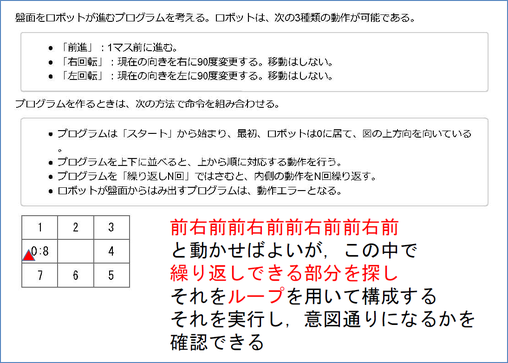

そこで、下図のような問題ができます。大きな盤面の上をロボットが動く軌跡が与えられて,そのように動かす命令を解答するもので、ベースとなる命令は、前進、右回転、左回転だけです。これらの命令を使って指定された動きを作るわけですね。これは、実はループを見つけ出すことができるかを評価する問題です。

ぱっと見て、こういう形のところが共通の動きかな、という具合に見ることもできる。それを使うと図に示したようなログラムになります。

一方、下図ののようなループとして見れば、出来上がりはもう少しシンプルなプログラムになります。V2は、こういうことも測ることができる環境になっています。

さらに、V2は実行ボタンとしたら、実際に実行できるようにしています。実際に動かしてみて、違っていたらどこを直したらよいか考えて、修正してみて、うまくいった形で解答する環境です。

最後に、今後の普及活動としてどのようなことをするかが、下図にまとめてありますのでご覧になってください。

2019年3月14日に、福岡大学で情報処理学会全国大会イベントがあります。今回ここでお話しできないCBT-V2に関してもお話する予定です。また、3月18日には文部科学省の講堂で、情報分野だけでなく、国語、社会、理数分野に関して、文部科学省委託事業の最終成果報告会が開催されます。