文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業「情報学的アプローチによる「情報科」大学入学者選抜における評価手法の研究開発」

第3回シンポジウム「2025年度 高校教科「情報」入試を考える -思考力・判断力・表現力を評価する試験問題の作問方法- 」講演

情報セキュリティ

畿央大学現代教育研究所 竹中章勝先生

情報セキュリティの重要性アップを受けて、「とにかく禁止」から「科学的な理解を含めた知識・技能の習得」へ

私からは「情報セキュリティ」分野のルーブリックと作題例を紹介します。

まず、新学習指導要領の総則の部分には、学習の基盤となる資質能力として、言語力、情報モラルを含めた情報活用能力、問題発見・解決力の三つが挙げられています。つまり。情報科だけでなく、全ての教科・科目の学習を進めていく上で求められる資質能力であるとされています。

情報セキュリティについて言えば、これまでは、「情報モラル教育」というと「これをしてしまうと、こんな怖いことにあうからしてはいけない」といった、危険回避のために「とにかく禁止」ということが散見されます。しかし、これは子どもたちにとって説得力のない話にもなります。新しい学習指導要領の意図は、より科学的な理解を含め、広範囲に情報セキュリティに関する知識、技能を習得し、それをもとに社会活動とつなげて考えようという側面もあろうかとおもいます。

情報科には共通教科情報とともに専門教科情報があります。左側が共通教科情報、右側が専門教科情報で、このくくりの中で様々な科目が展開されています。専門教科情報科の科目展開をみると、共通教科情報Ⅰ・Ⅱで取り扱うに内容の具体的な内容を考える上で参考にできるかと思います。

今回の指導要領の改訂では、専門教科情報で新たに「情報セキュリティ」という科目が新たに設置されました。今回の改訂における「情報セキュリティ」の扱いの高さがうかがえます。

※クリックすると拡大します。

ここで情報Ⅰの学習指導要領の記述の中で、セキュリティに関連するところを抜き出してみます。

「(1)情報社会の問題解決」では、「社会とのつながり」が多く見られます。つまり、学問領域的な話だけではなく、それを学ぶことで「社会とどうつながっていくか、社会でどう活用できるか」という部分が重視されています。

また、情報社会の問題解決を行う際に、情報社会の知識技能として情報セキュリティが重要であることを押さえた上で、情報モラルを考える上で個人の責任と社会やグループの中で正しくふるまえるような知識技能を求めています。

そして思考力、判断力、表現力の習得としては、それらの背景を科学的に捉え考察することと書かれています。単なるお作法としてのモラルではなく、科学的な根拠をもとにセキュリティについてどう考えるのかを学ぶことが大切です。

さらに「(4)情報ネットワークとデータ活用」にも情報セキュリティへの言及があります。

ここでは、知識及び技能を元に情報セキュリティを確保するための方法論と技術論を押さえた上で、思考力・判断力・表現力では、情報セキュリティを確保する方法についてもしっかり考えるような学習活動にすると書かれています。

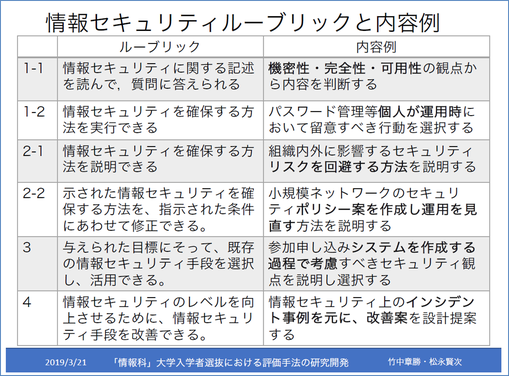

「情報セキュリティ」のルーブリック

現段階で提案しているルーブリックがこちらです。

レベル1-1ではセキュリティに関する記述を読んで、セキュリティの3要素の機密性、完全性、可用性の観点から内容を判断して質問に答えられること。レベル1-2では、「情報セキュリティを確保する方法を実行できる」ということで、これはパスワードなど個人が留意すべき行動を自分で選択することがあたります。

レベル2-1は「情報セキュリティを確保する方法を説明できる」ということで、組織の内外に影響するセキュリティリスクを回避する方法を説明します。レベル2‐2になると、「示された情報セキュリティを確保する方法を、指示された条件にあわせて修正できる」となり、学習指導要領のネットワーク分野では、小規模ネットワークについて学ぶことが想定されているため、小規模ネットワークのセキュリティポリシー案を自分たちで作成し、運用を見直す方法が説明できるようにすることができることを目指すレベルです。

さらにレベル3は「与えられた目標にそって、既存の情報セキュリティ手段を選択し、活用できる」です。例示の通り、イベント等の参加申し込みシステムを作成する過程でどのようなことに考慮すべきか、セキュリティ観点から考えるというものです。レベル4は「情報セキュリティのレベルを向上させるために、情報セキュリティ手段を改善できる」。セキュリティ上のインシデント事例から、その改善策を考えられるというのがこのレベルです。

[作題例]

<レベル1-1>情報セキュリティに関する記述を読んで、質問に答えられる

<レベル1-2>情報セキュリティを確保する方法を実行できる

実際の問題がこちらです。

こちらは、災害時の情報システムへの影響についての問題です。情報セキュリティを堅くするがために、実は使いづらくなったのはなぜか、という非常に基本的な問題です。

こちらはパスワード設定における文字の組み合わせが何パターンあるかという問題です。数学の問題のように見えるかも知れませんが、暗証番号を4桁としたときに何パターンになるかと問い掛けた場合、生徒たちにはより身近に、社会の問題として取り組めると思います。桁数を増やしたら何倍になるか、数字だけではなくアルファベットや記号を使うと何倍になるか。新学習指導要領ではクロスカリキュラムというのも一つのキーワードですので、情報科と数学科がどのように連携するかを示す一つの例にもなります。

また、単に「やってはいけないこと」を問うのでなく、なぜいけないのか、という理由を問うのもこのレベルです。

レベル1-2では、情報セキュリティの確保のために守るべき事柄について聞いています。ここでも知識理解だけではなくて、どのような理由でそうなるのかという方向に問いを深めていけば、ルーブリックとしてはさらにレベルが上がっていくのではないかと考えています。

こちらの問題も、ネットカフェ等に設定されているPCやネットショップでの注文など、生徒が実際に行っている行動を例にして、社会とのつながりの中でセキュリティをどのようにとらえるかを考えさせます。

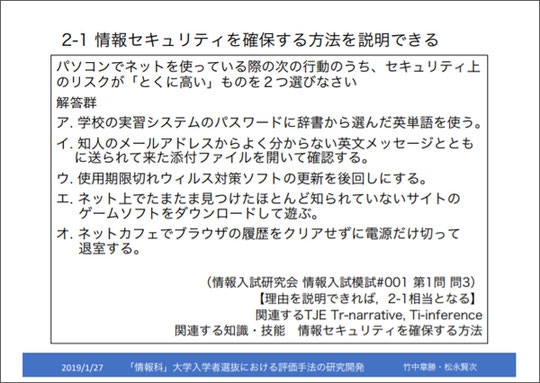

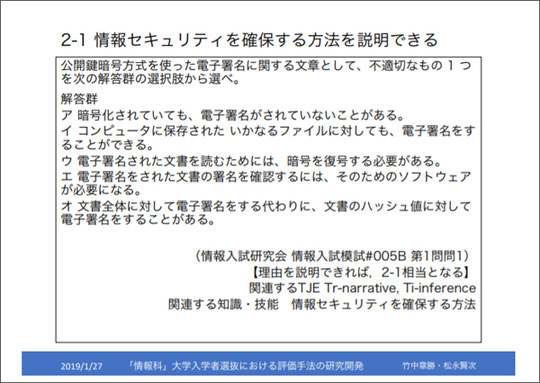

<レベル2-1>情報セキュリティを確保する方法を説明できる

こちらは、リスクの大小をどう捉えるかという問題です。単に「これはダメでこれは良い」と判断するのではなく、比較の中でよりリスクの高いほうを判断するものです。敢えてあいまいな例示をすることで、ネットや情報システムを扱う上では完全に善悪が決めにくいということも、合わせて考えさせています。

こちらはパスワードの脆弱性に関する問題です。最近、パスワードを定期的に変えるのはかえってリスクが上がるというレポートも出ており、その理由を答えるという問題です。

今回ご紹介した問題は、全て過去に情報処理学会の情報入試研究会の全国模試で出題されたものです。この問題は全てウェブにアーカイブされていますし、模範解答等も出ていますので、ご参照いただければと思います。