New Education Expo2019

教科の学びにつなぐプログラミング教育 導入から授業実践

〜先進自治体、取り組み校の導入・実践・支援から学ぶ〜

柏市教育委員会 教育研究専門アドバイザー 西田光昭氏

プログラミング教育という時代の流れ

教科の学びにつなげるプログラミング教育は、多くの学校ではまだ進めかねているのではないかと思います。

まず、基本的なことですが、なぜプログラミング教育なのでしょうか。一つには時代の変化というのが前提です。

例えば、最近のニュースでも、5G(第5世代移動通信システム)が取り上げられています。新しいネット帯域に信号機を使い「高速・大容量化、超多数端末接続、超低遅延、超高信頼性を確保する」というものですが、これまで各キャリアが行ってきたことに、国を挙げて取り組む動きです。

これは今から数十年前、私が車に乗り始めた頃に車に付いていたディストリビュータというもので、車のエンジンのプラグに電気を配る機械です。この接点をきれいにしておかないと、ともすればエンジンがかからないという部品でした。しかし、今ではこのようなものは使わず、小さなコンピュータがコントロールしています。

なぜこのような例を示したかというと、昔から私たちはこのように「仕組みを知る」ことで、物をよりよく使うということをしてきていました。それはICTにおいても同様で、仕組みを知ることで、よりよく使うという必要性が、今言われているのだと思います。

これからの日本の子どもたちにICT教育は欠かせない

一方で、日本の学校と子どもたちのICT使用状況を確認できる、2015年のPISA調査結果がこちらです。縦軸が宿題のため、横軸が余暇のための使用について聞いていますが、日本の位置は左の下に外れています。つまり日本では余暇にも宿題にもICTを使っていないことがわかります。

※クリックすると拡大します。

そこに手を打つべく出てきたのが「規制改革推進に関する第5次答申」です。ここでは第一番に教育の課題が出てきており、ICT環境の整備をさらに加速させる必要性の確認と、それに国を挙げて取り組もうとしていることがわかります。

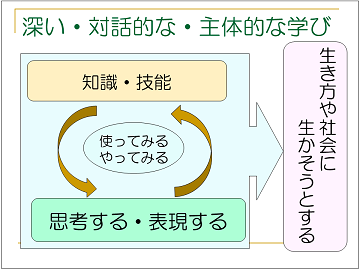

このような方針は、学習指導要領で「知識や技能を習得し、それを考えたり使ったり繰り返したりしていく中で育成し、生き方や社会に生かそうとする力を涵養する」ことにつなげる活動を繰り返し重ねるのに、ICTが欠かせないということがあるのではないでしょうか。

皆さんご存じのとおり、新しい小中学校学習指導要領の総則で「情報活用能力」が基盤となる資質能力として出てきています。これからの時代を生きる子どもたちに欠かせない力として重要視されていることがわかります。

ただ見るだけではなく、情報を使い、思考し、まとめたり発表したりすることで、より深い理解になっていく点も、学習指導要領の理念に沿ったものなると考えられます。

具体的には、必要となる手段の基本操作の獲得と並んで、『プログラミング』という言葉が出てきて、小学校で必修化されることになりました。これまで中学校では取り組んできていますが、小学校ではこれが初めてです。

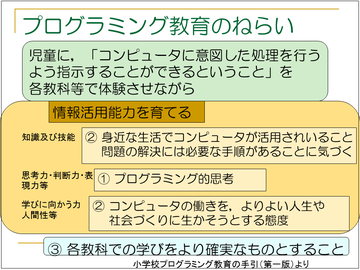

文部科学省から出されている「小学校プログラミング教育の手引」を見ると、その狙いが整理されています。まず、児童が意図した処理をコンピュータに行わせるための指示をする体験をします。そして、プログラミング的思考や、それらが生活の中で使われていることの知識を、体験を通じて得ます。

そういった体験を通じての学びを、各教科の学びを確実にする中でできないだろうかというのが、最初に言われていることです。学習活動の場面を教育課程内と教育課程外の6段階に分けて整理したのがこちらの表です。学校では A~Dを、 EとF つまり教育課程外での取り組みを総務省などが進めています。

現在の各学校の実施状況

学校では、コンピュータ等の環境が足りないため、コンピュータを使わずにできる『アンプラグド』で行うという話をよく聞きます。

また、「小学校プログラミング教育の手引」にも、先日発表になった文部科学省の研修資料の中でも、従来の学習の中でコンピュータを用いずに「プログラミング的思考」を養うことはできるとあります。

一方、学習指導要領にはプログラミング教育でコンピュータをほとんど用いないことは望ましくないと、はっきり書かれています。では、どう指導していけばよいのでしょうか。

先日発表になった「平成30年小学校プログラミング教育の取組状況に関する調査報告書」によると、約半数の自治体がプログラミング教育に取り組みを始めているという報告があります。これを読む際に気を付けたいのは、この報告は半分の学校が実施しているという意味ではなく、教育委員会等の半分であるという点です。

つまり、その教育委員会の中で取り組んでいる学校数が1校でもあれば、「実施」となります。後述しますが、私の所属する柏市でも全ての学校で高いレベルで実施できているかと問われると、実態としてはまだ十分でないところもあります。

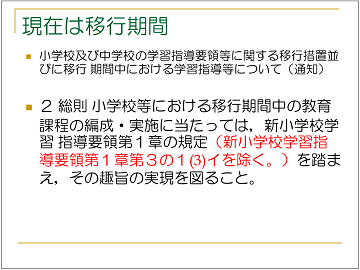

なぜこのように、全校実施でなくてもよいのかというと、現在が移行期間だからからです。新しい学習指導要領は、小学校は来年から始まりますが、図中の赤字の部分をご覧ください。「新小学校学習指導要領第1章第3の1(3)のイを除く」と書かれています。

この項目の内容は、こちらの青字の箇所になります。「児童がプログラミングを体験しながらコンピュータに意図した処理を行わせるために」とあります。この箇所を「除く」とあるわけですから、つまり移行措置期間は実施しなくてもよいということが書かれているわけですから、未実施の学校があるのは当然かもしれません。

柏市における取り組み

とはいえ、来年からすぐ実施するためには準備が必要です。

私は柏市教育委員会の立場から実施してきたことをお伝えしたいと思います。

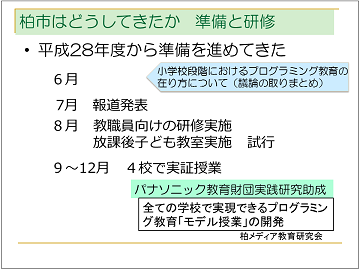

実は柏市は、国として初めてプログラミング教育の在り方について取り組むと発表されたのが平成28年6月ですが、それ以前の検討が始まった頃から準備を進めてきました。柏市で実施すると決めたのが7月で、それからすぐに動き始めました。そして、9月~12月に実証授業をしたり、並行して研究会で事例を作ったりする動きがありました。

この取り組みで一番に心掛けたことは、一つの学校だけではなく、全ての学校での実施を可能にするために、という考え方です。

このように急いで取り組んだ背景には、令和2年には小学校でのプログラミング教育が始まることに間に合わせるためには、今年(令和元年)から取り組むのでは遅いですし、一昨年の小学校4年生が中学生になり、技術科の中でプログラミング学習をするのに最適な環境を整えておく必要があると考えたからです。

この取り組みは、情報活用能力の育成を目的として、ICTの活用と同時に進めました。これができたのは、柏市がICT環境整備にずいぶん前から力を入れてきたという背景がありました。普通教室の全学級にプロジェクターを設置し、電子黒板を使用したり、ICT支援員が学校を回ったりしていました。

また、平成28年には、教員向けに研修講座を開催しました。参加人数こそ限られましたが、研修を通じて現場の先生方に伝えてきました。

さらに現場の先生方に広げる機会を持つべきだと考え、翌年にもほぼ同じ講座を開催しています。当時はまだ新しい試みだったため、取材も入りました。

この研修と並行して、4年生を対象とした実証授業も進めました。

4年生が選ばれた理由は、ICT支援員が回る授業を4年生は抜けているということや、3年生でキーボード入力を始めれば、4年生からプログラミングを学べるのではないかという想定があったためです。

教材はScratchに絞りました。これは、NHKの番組『Why!?プログラミング』がScratchを使っていたことと、地域の協力者からもScratchが環境として使いやすいのではないかという提案があったためです。

授業の計画は委員会と CoderDojo柏という地域の団体の協力を得て作り、柏市ITアドバイザーと担任が協力して、チーム・ティーチングで指導しました。

平成28年の実証授業は、下図にあるように、非常によい結果が出ました。一点、プログラミングコンテストに自分の作品を出展したいという項目だけは、やや低かったですが、それ以外はとてもよい反応でしたので、翌平成29年度からは、一斉にプログラミングの学習を始めていきました。

実際の実施にあたっては、まず研修資料をITアドバイザーが作りました。

この資料は、素材や展開、ワークシートや動画など、様々な要素が入っています。こちらは下記のURLに公開されていますので、ぜひご覧ください。

http://www.it.kashiwa.ed.jp/?page.page=36

これを用いてまず先生方の研修を行い、その後実際に全学級で2時間の授業を行いました。

最初に基本的な知識を学び、その知識を使って考え実践するScratchをチーム・ティーチングで行う、というのが基本形です。

ここまでは、授業の中で行う活動ですが、その他に先ほどの6つの場面には、クラブ活動や学校以外で行う取り組みがあります。

それらを進めるにあたっては、柏メディア教育研究会で先行的な取り組みを行う教員の育成や、事例づくりを行いました。

そして、それを一般化し、誰もが実行できるようにするためにはどうしたら良いかを検討しました。例えば、情報活用講座で行ったり、教員研修会をしたり、OJTを通じて行ったりというようなことです。

ここまで、柏市として進めてきた事例をご紹介しました。

今後の課題

現状の課題としては、普通の教科で全ての学校の5、6年生で十分実践できているかというと、そうではないということです。

例えば昨年度の5年生算数の「正多角形」、6年生の理科などは2学期から3学期のカリキュラムであるため、まだ一般的な事例づくりが完成しておりませんでした。

ただ今年度は、全校で実践し基礎を作れるよう、プログラミング教育スタンダードを作成し、学校に配布したいと考えています。

そして、それらをこれまでは教育研究所が主導してきたところを、今後は全教科の指導に当たっている指導主事のいる指導課がメインで担っていくべく、情報教育も組織再編をしました。このように、柏市はいまも一歩一歩前進しています。

■セッションのまとめ

具体的にプログラミングと教科を結び付けるにあたって

先生方から、「教科の学びを確かにするためのプログラミング」と位置付けているとお話しいただきましたが、具体的に教科に位置付ける際に、どのようなことを考え、何を大切にすればよいのでしょうか。

先ほどもお見せした、プログラミング教育の6つの場面で、学校での教育活動のメインはAとBです。教科での目標が例示されているか否かに関わらず、この時間が学校で一番利用可能、割譲用な時間です。

もちろんそれだけでは足りないので、それを支える部分はCとして学校の裁量に任されています。しかし、実際に学校でここにどのくらいの時間が割けるかは疑問です。プログラミングを情報活用能力の一部として位置付ける中で、キー操作等のスキル習得の時間を割くとなると、「教科」をキーワードとして活用することが不可欠になってくるのではないでしょうか。

学校の授業では、めあてに到達できるかどうか、子どもに力を付けられるかどうかが最も大切です。そこにプログラミングを入れることで、子どもたちにとってより価値のある体験に結び付き、プログラミング的な思考をすることが授業の目標達成に近づいていく、そんな場面の創出が重要だと考えます。

「プログラミング的思考」とは何か、このように説明されています。

自分の「やりたいこと」を「記号」として表し、「分解」してどう「組み合わせて改善」すれば、思い通りに動くのか、ということです。

これを各教科の中でプログラミング的思考を取り入れていくことは意味があることです。

ただ、アンプラグドだけでは本当のプログラミング教育とはいえないため、コンピュータを実際に使う活動とどうつなげていくかが課題になってくるでしょう。

柏市の教科内での取り組み実例

柏市では、教科内でプログラミングを実施するならどのような視点で行ったらいいか、教科のねらいを達成するために効果的なプログラミングはどのようなものなのかという研修講座を行っています。

また、事例は授業を実施しないと作れないため、柏メディア教育研究会では、講師を招いて先生がたの実践の場を持っています。さらに、クラブ活動でロボットを使う際には、サポートとしてITアドバイザーに入ってもらいながら事例を作りました。

そこでできた事例をご紹介します。

まず、5年生の算数では『Scratch』を使って正多角形を作りました。内角や外角という言葉ではなく、子どもに感覚として理解させる取り組みに役立ちました。

普通に考えると三角形、四角形、五角形・・・と順番に大きくしていきたくなるところをそうはせず、直角だけですぐ描ける正方形からスタートして達成感を覚え、三角形に挑戦する。するとなぜか描けないので、どうしてだろうと考える機会ができる。そのような機会づくりがプログラミング教育では大切だと気付かされました。

6年生の理科では、身の回りのセンサーと制御について学びました。柏市の環境ではUSBの制限でマイクロビットが使えないため、NHKの『Why!?プログラミング』で使用されている 『いぬボード』を使用しました。

また、5年生の家庭科ではゲームの『ガチャ』を取り上げてよりよいお金の使い方を考えました。

学習指導要領で例示されてはいませんが、各教科等の内容指導の一環として実施する「B」目標を達成する目的です。

オンラインでのお金の使い方は小学校の学習外の内容ですが、実際は子どもたちは利用しており、学ぶ必要はあると考えました。実際の『ガチャ』を体験し、プログラミングの裏側を見ることで、仕組みに興味を持ち、どうしたら当たりにできるのかを考えます。

6年生の算数では、躓きとなりやすい「比」をシミュレーションできないかと考え、速さ比べをしてみました。実際に先生がたが全てを作るのは難しいため、CoderDojoの方にご協力いただいたり、ITアドバイザーに元プログラムを作っていただいたり、初年度はベネッセさんの協力を得たりして実施しました。

柏市では、現在まずスタンダードカリキュラムを固めようとしています。4年生以上が各学期に一度は何かできるところを目標にしており、表中の赤が今年実践する部分、青が教育委員会で発行予定のスタンダードカリキュラム集に収めるもの、そしてカリキュラム集には収めずウェブで提供するもの、という形で分類しています。

さらに、4年生でやってみたら下の学年でも挑戦できそうなものも出てきたため、『グリコード』の活用を3年生向けに検討しているところです。

教科でのプログラミング教育で失いたくない視点

教科でのプログラミングを考える際、計画的かつ組織的に取り組む必要のある重要なポイントがあります。

これまでは使えなかったものを使って授業をするので、方法が変わるのは当然です。ICTがより身近なものになってきている今だからこそ、子どもにもさせたい。ただし、付けたい力を見失わないことがポイントです。

柏市は今、そのような視点でスタンダードカリキュラムを学校に示し、各学校で実践できるように代表の先生に集まっていただくプログラミング委員会を作って動いています。