New Education Expo2019

AI時代に必要となる情報教育

~段階的な情報活用能力の育成と大学入試における教科「情報」~

日経BP PCメディア編集部長・教育とICT Online編集長 中野淳氏

新学習指導要領によって、小中高等学校でのICT活用がさらに進む見込みです。2021年1月には大学入試センター試験に代わって「大学入学共通テスト」が始まります。また、政府がAI人材育成の方針を打ち出しています。今日のセミナーでは、こうした中でこれからの情報教育には何が必要になるのかを、識者をお招きして議論したいと思います。最初に私から、情報教育に関する現在の状況をお伝えします(以下、講演内容の抜粋を紹介)。

小・中・高でのICT活用を示した「新学習指導要領」

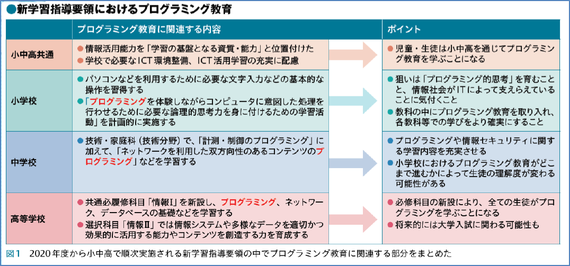

新学習指導要領では、「小・中・高等学校での情報活用能力」を「学習の基盤となる資質・能力」

と位置付け、学校でのICT環境整備の必要性を明記しています。

高校では、現在の「社会と情報」「情報の科学」に代わって、必履修科目の「情報I」と選択科目の「情報II」になります。「情報I」では生徒全員が、プログラミング、ネットワーク(情報セキュリティを含む)、データベースの基礎について学習することになります。

新学習指導要領では、プログラミング教育に力を入れています。小学校では新たに、プログラミング教育が必修になります。中学校では、従来の「計測・制御のプログラミング」に加えて、「ネットワークを利用した双方向性のあるプログラミング」などを学習します。

※クリックすると拡大します

政府は、「AI人材の育成」に向けて、様々な施策を展開しています。教育現場もこうした動きとは無縁ではありません。「AI時代」にどのような情報教育を進めていく必要があるのか、それぞれの立場で検討する必要があります。

音楽科でのICTの活用事例

新学習指導要領では、全ての科目でのICT活用をうたっています。今日のセミナーでは作曲家の古川先生にも登壇いただいています。そこで、最近のICT活用の事例として、中学校の音楽科での取り組みを紹介しましょう。

音楽科では、「歌唱」「器楽」「創作」「鑑賞」を学ぶことになっていますが、この中で「創作」を行っていない学校が多いという現実があります。

下図は「全日本音楽教育研究会中学校部会」の調査結果です。創作活動に関する学習指導要領の項目によっては、3分の1程度の学校しか取り組んでいません。

作曲した曲を五線譜に記録したり、楽譜を基に演奏したりといった学習についていけない生徒が多くいることが、この背景にあります。ICTの活用で、楽譜の知識や演奏のスキルが十分でなくても、多くの生徒が創作を体験できるようになります。

大阪市立桜宮中学校の川西孝亮先生の授業を紹介しましょう。川西先生は、Windowsタブレットと無料の音楽ソフト「Muse Score」(※)を使い、和音の音を組み合わせて旋律を作る授業を行っています。

このあと、独協埼玉中学高等学校の相原結先生に、Muse Scoreによる「オリジナルチャイム作り」の授業について紹介していただきます。ICTを活用することで、楽譜や楽器への苦手意識を持たせることなく、短時間で作品を作ることができ、有意義な創作の授業を実現できることがおわかりいただけると思います。