バーチャル情報入試シンポジウム2020春 on YouTube Live(ニューシン2020)

高校の情報教育に期待するもの

埼玉県立川越南高校 春日井 優先生

新学習指導要領の実施に向けて~まず「時代の流れを知り、伝える」

私はもともと数学の教員をしておりましたが、2000年~2002年の現職教員講習で情報の教員免許を取得しました。

2011年までは数学と掛け持ちでしたが、その後に長期研修で東京学芸大学に派遣となり、現在は情報科だけを指導しています。

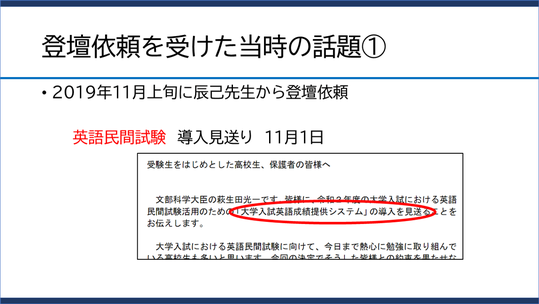

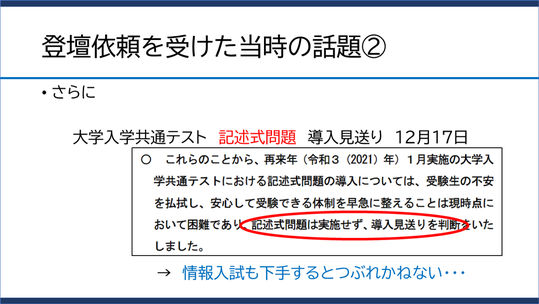

今回お話させていただく件のご依頼があったのが昨年11月上旬でしたので、ちょうど英語の民間試験や国語と数学の記述式試験の導入が見送りになった頃でした。

そんなこともあり、情報入試も準備を入念にしておかないと見送りになってしまうのではないかという不安を抱いている中、この発表を考え始めた次第です。

それでは、どのように情報入試を準備したらよいか、そのために高校の教員に期待するのはどんなものなのかを考えてみたいと思います。

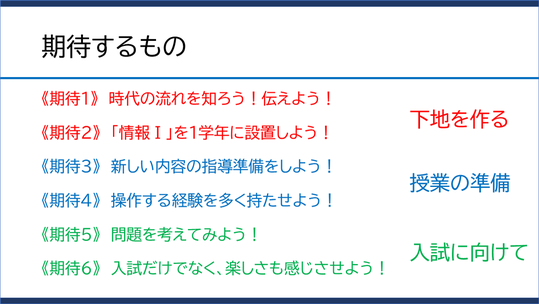

「期待するもの」と言っても、高校の現場で今どんなことを考え、実行しているかを整理して、こちらの六点にまとめたものです。一つずつご紹介します。

まず下地として「時代の流れを知り、伝える」ということです。

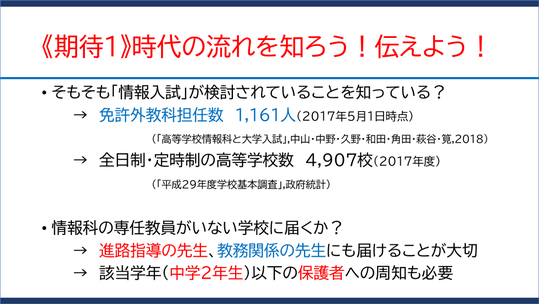

情報処理学会の先生方の調査によると、2017年時点で、全国の高校で教科外担任が1161名と、非常に多いことがわかりました。全国の高校数(4907校)と比較すると、かなりの比率であることがわかると思います。そんな中で、情報の専任の先生がいない学校に、情報入試の最新情報をどうやって届けるのかが課題です。また、これは情報の先生に限らず、進路指導の先生や教務関係の先生にも必要な情報と言えるでしょう。

さらに、実際に新入試の該当学年となる現在中学2年生の生徒や保護者への周知も大切です。この辺りの認識がうまくいかないと、先ほどの英語や数学・国語の新入試方法見送りなどの二の舞になってしまうのではないかと危惧しています。

情報Iはぜひ1年生で

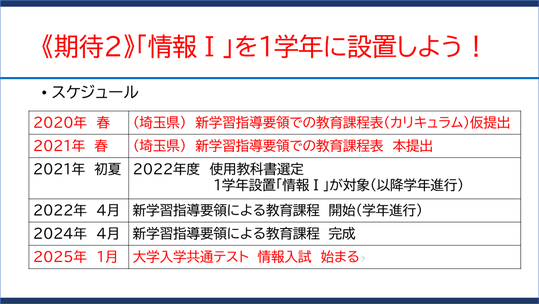

二点目は「情報Ⅰを1年に設置しよう」ということです。参考まで、埼玉県のスケジュールを載せていますが、今春に2022年からの教育課程表(カリキュラム)を仮提出し、1年間の教育委員会とのやりとりを経て、来春に本決まりという流れとなります。

他県が仮提出という方式を導入しているかどうか存じ上げませんが、いずれにしても2021年の夏には教科書選定がありますので、どの時期に情報Ⅰが設置されるかが重要になってきます。それを経て進級していった生徒は、2025年大学入学の共通テストを新しい学習指導要領で受けることになるわけです。

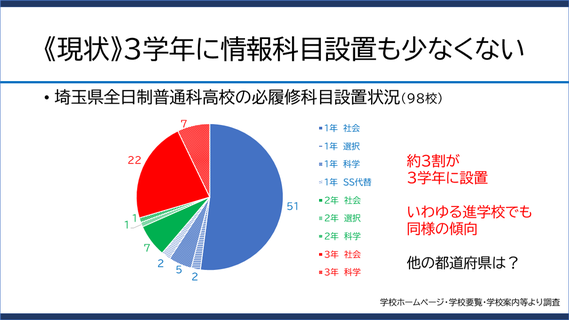

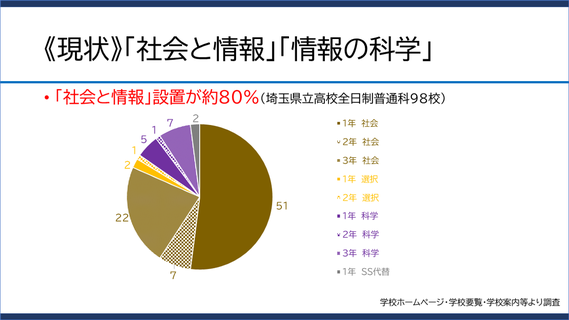

現在の情報科の設置学年はどうなっているでしょうか。埼玉県にある全日制普通科高校98校について調べました。

全員が履修する科目を青が1年生、緑が2年生、赤が3年生と分けてみると、3分の2程度は1、2年で置かれていますが、3分の1程度は3年生に設置されているという状況です。これは、進学校に限定しても似た傾向でした。他の都道府県も同様ではないでしょうか。

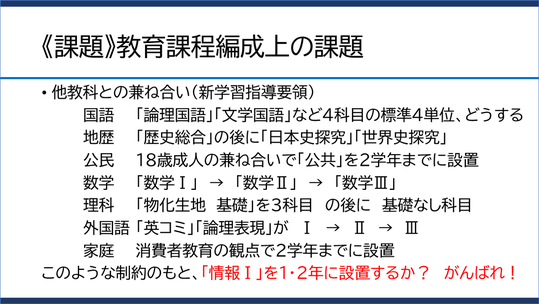

新しいカリキュラムを組むにあたっては、他教科との兼ね合いで生まれる制約が様々あります。これは例えば、18歳成人になった関係で、公民や家庭科を1、2年生で必ず設置する必要があるといったことです。

そのような中で、情報Ⅰを1・2年生に設置するのはかなり大変であることは承知していますが、現場の先生にはぜひ頑張っていただきたいと考えています。本校では1年生に設置しています。

「情報の科学」「社会と情報」両方とも準備の必要がたくさんある

三点目は「新しい指導内容の準備をしよう」ということです。これは、現行科目と対応していない部分に関する内容や教材研究と、そして情報Ⅰ・Ⅱを意識した準備をするということです。

先ほどと同様、埼玉県内の全日制高校98校を調べています。「社会と情報」(グラフの茶色部分)と「情報の科学」(同:紫色)の採択比率を比べてみますと、「情報の科学」を設置している学校が十数パーセント程度と、かなり少ない状況がわかります。

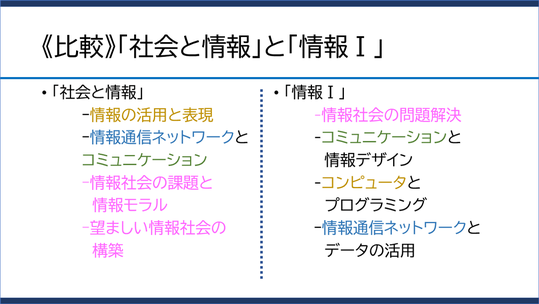

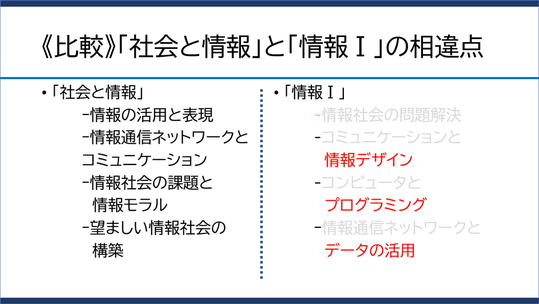

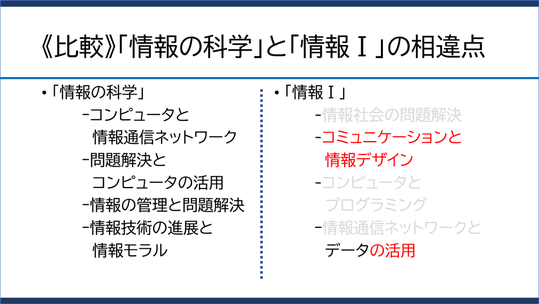

そこで、現在採用されている「社会と情報」と、次期学習指導要領の「情報Ⅰ」を比較し、似た内容の部分を同色でまとめました。

これで重ならない部分を抜き出してみると、情報Ⅰの中では「情報デザイン」「プログラミング」「データの活用」になります。

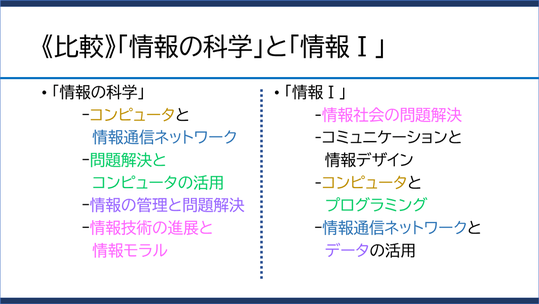

では、「情報の科学」を実施している学校ならば安心なのかというと、こちらも同様に重ならない部分が出てきます。

具体的には「コミュニケーションと情報デザイン」と「データの活用」です。後者にある「データ」については、データベースは「情報の科学」にあるものの、質的データや量的データの活用という部分は、現行の情報の科学では入っていません。

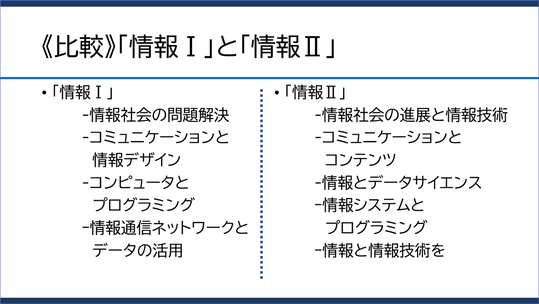

また、情報Ⅰ・Ⅱを比較すると、「情報社会」「データ」「コミュニケーション」「プログラミング」など、キーワードの重なりが見えます。

情報Ⅰの「データの活用」が情報Ⅱの「データサイエンス」に、プログラミングは情報Ⅱでシステムと絡んだものとなるといった具合です。

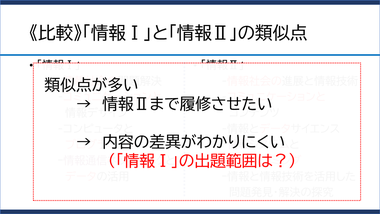

つまり、類似点がかなり多いため、全員、あるいは選択であっても、できれば情報Ⅱまで生徒が履修する機会を用意できればと思います。

また、今後の入試で、情報Ⅰの内容と情報Ⅱの内容がどのように差異化されて出題範囲となっていくのか、関心を持っています。正直な話、学習指導要領の解説をよく読んでみても違いが殆どわかりませんでしたので。

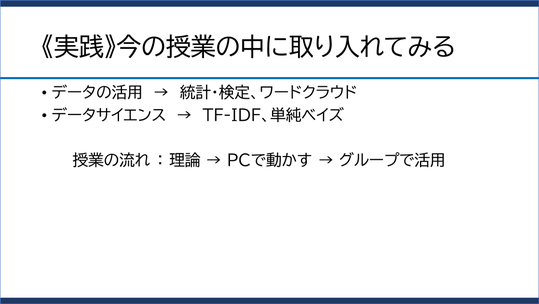

実際の授業の内容を少しご紹介します。

本校は「情報の科学」を設置しています。使用している教科書の中で、「グラフの種類」を扱っている部分があるので、もう少し突っ込んでやってみるという試みをしています。

具体的には、データの活用に関わるところで統計や検定もやってみました。他にもワードクラウドを使用して特徴を見つけさせたり、tf-idfや単純ベイズ、数学の話なども織り交ぜたりしました。

授業の流れとしては、最初に理論的な話をして、次に実際にコンピュータで動かしてみて、グループで活用するという形をとりました。

統計などは、実際に生徒に関数を使って求めさせたりもしますが、あまりややこしい計算については、私が事前に作っておいたプログラムを配布し、そこに様々なデータを与えて動かすという流れにしました。

グループで活用する機会を設けたのは、実際にどのように使えるかを経験させたほうがよいと考えたからです。例えば、手の大きさとスマホの入力速度が関係あるかというテーマで何人ものデータを取って統計的な処理をしたり、ペットショップでお勧めの犬種を選ぶためにネット上からトイプードルなどの何種類かの犬の特徴が書かれた文章を集めてきて特徴を見つけたり、といった生徒が考えたアイデアをもとに、いろいろと経験させてみました。

CBTに備える意味でもコンピュータ操作の経験を

四点目は、「操作する経験も多く持たせよう」ということです。2018年に大学入試センターで「CBTを活用した問題の素案募集」というものが掲載されました。

では、CBT導入によって何が必要とされるのかを考えてみたいと思います。

まず、画面に表示された文字を読み取る経験が必要です。紙に書かれた文字を読むのとは、案外捉え方が違うのではないかと想像するからです。

また、CBTでは、生徒が操作をして回答をしなければいけないため、システムにもよりますが、択一式、複数選択、記述式程度の問題対策は、この機会に経験させておきたいと思います。

ただ、情報Ⅰの試験となると、ドラッグアンドドロップや並べ替えなどもあるかと思いますし、プログラミングもどのような形の出題がされるのか、データを扱うとしたらスプレッドシートなども経験しなくてはいけないのかなど、検討すべきは多岐にわたります。

長い休校措置の中で、生徒もICTを活用することが必要となっているこの時期だからこそ、様々なことを試行錯誤してみる良い機会かなと捉えています。

どんな問題が出せるか考えてみる

五点目は「問題を考えてみる」です。

前述の通り、大学入試センターから私たちにも問題を考えてみる機会が与えられたことは、とても珍しい機会だと思いますので、実際にいろいろと考えてみましたが、案外多くは作れない印象です。

例えば用語などの知識の問題は、歴史などと比べるとさほど多くはできません。また、教科書ごとに異なる微妙な表現の差異もあり、IPAの試験で出しているようなシラバスを大学入試センターも出す必要があるのではないか、と考えています。

計算問題の場合、数値を変えるという方法以外のバリエーションを増やすことが必要です。また、データの活用は数学で先行して経験しているので、数学の先生との連携が大切だと考えています。情報の教員としては、数学との差をどこにしていくかを考えていく必要があるでしょう。

心の準備として、大学入試センターから今後も同様の問題募集があるかどうかはわかりませんが、高校の教員として自分の作った問題が大学入試に出るという機会はほとんどありませんので、絶好のチャンスと捉えて問題を考えておくのも面白いと思います。

情報科の面白さを楽しむことも大切!

最後の六点目は「試験だけでなく、楽しさも感じる」ことです。

試験科目になると、受験対応の授業が増えることが予想されます。ただ、ここが重要だからアンダーラインを引いてマークして…というだけの授業になってしまうと、情報の面白さが失われた残念な教科になってしまうと思います。

せっかくの良い教科ですから、生徒にいろいろな経験をさせて、楽しいとか使える、自分でやってみよう、と思えるような授業を作りたいです。また、全国でもそのよう授業が広がっていくことに期待しています。

好きこそものの上手なれという言葉が昔からあるとおり、生徒がこの教科を好きになることが大切であろうと思います。

以上、高校の情報教育で期待するものを六点に整理してみました。ご参考になれば幸いです。