神奈川県高等学校教科研究会情報部会情報科実践事例報告会2021オンライン

大学のプログラミング授業を高校へ

京都精華大学メディア表現学部 鹿野利春先生

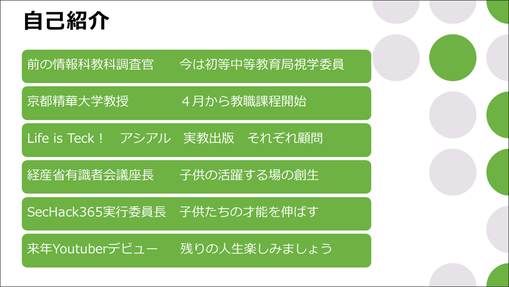

まず自己紹介をいたします。

私は2021年3月まで、文部科学省の情報科の教科調査官をしており、現在は初等中等教育局の視学委員をしています。現在在席している京都精華大学では、2022年4月から教職課程を担当する予定です。

またLife is Teck!やアシアル、実教出版で顧問を務めています。さらに経産省有識者会議の座長として、子ども達の活躍する場の創生に取り組んでいます。SecHack365実行委員長としても、子ども達の才能を伸ばすというテーマに取り組んでいます。2022年には情報教育のYouTuberとしてデビューしますので、残りの人生を楽しみたいと思っています。

余談ですが、京都に移ってよかったのは、自然がたくさんあって景色がいいということです。これは、近くの植物園の秋の紅葉のライトアップ写真です。

大学の授業が高校の様々な場面に役立てられる

さて、本題に入ります。本日のテーマの「大学の授業を高校に」の、目的がこちらです。大学にはいろいろな授業がありますが、これを高校の授業や部活動、個人の学習などに持っていき、将来的に単位認定のようなこともできれば良いなと考えています。

例えばプログラミングなどは、高校の授業にも適していると思います。もちろん、高校の先生方の研修にもなりますし、コースという形にすれば修了や資格等の認定も可能にしたいと思っています。これが将来構想ですが、とりあえずは授業の助けになるだろうと思っています。

micro:bit V2を使ったプログラミングの授業~オンデマンドとリアルのセット

対象とする授業として考えているのは、メディア表現学部の1年生が受けているLEGOとmicro:bit V2のプログラミングのうち、micro:bitの方です。

LEGOの授業は写真のようなものです。ロボットが黒の部分で跳ね返って、置かれたお菓子の箱を距離センサーで見ながら方向を変えて避けつつ、最終的には青のラインにたどり着くというレースです。ビジュアルプログラミングの中ではかなり高度な内容であると思います。

今回行う授業は週2コマの構成で、1コマがオンデマンド、もう1コマをリアルで行う、いわゆる反転授業になっています。

オンデマンドの部分では実際にプログラミングの仕方を説明して、自分達でプログラムを書くことも行っていますので、この動画と資料だけあれば、micro:it V2のプログラミングを学ぶことが可能です。

授業の内容がこちらです。今回紹介するのは、「プログラミング1」から「プログラミング4」まである中の「プログラミング1」で、今後続きを出していきます。

「プログラミング1」は最初の授業なので、内容は表示、操作、ボタン、センサー、サウンド、音量、方角など、ごく基本的なものです。加速度センサー、タッチセンサー、ライトセンサーなども使います。

授業の資料がこちらです。

micro:bit V2をPCにつないで、PCでプログラムを書いたものを送って実行するという基本的なところから始めます。

また、もっと先に進みたい人のためのリンクや、いろいろな機能を試したい人に向けた資料も用意しています。

動画教材の工夫~画像を組み合わせることでリアルの授業よりもわかり易くなる

こちらの動画では、LEDの表示の操作の仕方を説明しています。

先生が画面に登場しながら、画面にコードを表示して、必要な時にはmicro:bit V2本体がどうなっているかを大きく映しています。このように、映像を切り替えた動画をオンデマンドで見る方が、リアルの授業よりも分かりやすいと思います。

説明ではホワイトボードを使う場合もあります。画面で行ってもよいのですが、このように先生の説明の過程をホワイトボードに書いていくところを見せていくのもよいかと思います。

こちらは音量検知を説明する動画です。

説明を聞くとき、コードとmicro:bitV2の両方を同時に見たいですよね。こういう時には、画面にmicro:bit V2の画像を合成して表示することができます。

このように進めることで、コードとmicro:bit V2が同時にクリアに見えて、理解が深まります。学生は自分の手元にmicro:bit V2とエディタがあるので、画面を見ながら同じように動かすことができるのです。

舞台裏はこのようになっています。

緑色のスクリーンがあるので、クロマキー合成が可能です。画像を録る際は、画質が良いので一眼レフカメラを使っています。

このASUSのモニターで送り出しの際にどのような画面に見えるかを確認し、Macで制御をしています。こういった設備を私の研究室の中に作って、先ほど動画に出てきた同僚の先生がプログラミングの授業をしています。今後は私も自分の動画を作っていきます。

今回ご紹介したものは、暫定的にこちらのURLに載せています。また、2022年にはプログラミング2から4も公開しますので、1から4まで揃います。

他にも情報科に関する研修用のコンテンツや授業に使えるもの、あるいは教職課程のものなどもいろいろ作っていきますので、2022年は私もいよいよYouTuberの仲間入りということになります。

プログラミング1の資料・動画の接続先

https://songcun.notion.site/215ba5717c8b4f158993a3737dd56fac

※試験公開中