第85回情報処理学会全国大会 イベント企画「2025年度情報入試のトレンド」

高校情報科の教科書に現れる用語の分析結果について

電気通信大学 角田博保先生

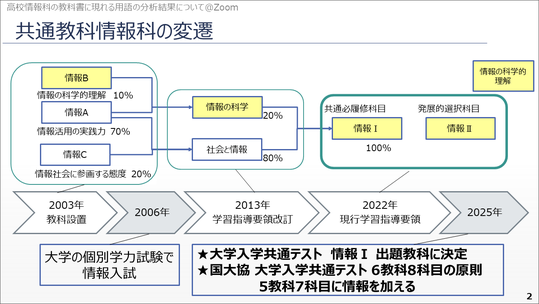

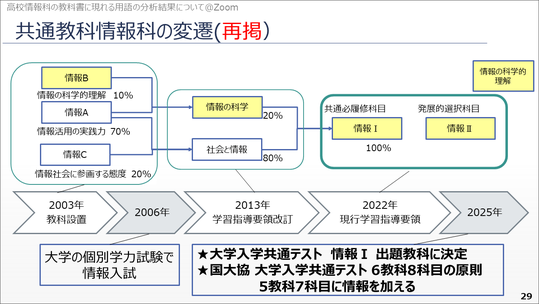

皆さんもご存じのように、共通教科「情報」は、スタート以来、こちらのスライドのように変遷してきています。2025年からは、いよいよ大学入学共通テストで「情報」の出題が開始され、国公立大学では、現在の5教科7科目に「情報」を加えて、6教科8科目が課されることになります。

※クリックすると拡大します。

実際に入試問題として出題するときには、どの用語をどの知識レベルまで出してよいのか、という判断が必要になります。例えば、「クイックソート」という用語を出題するとき説明なしで使ってよいのか。また、この用語の知識レベルは、名前を知っている程度なのか、説明ができるのか、応用ができるくらいなのか、ということはまだ手探りの状況です。

これはつまり、情報入試の本格化に向けて、高校の情報科がどのような知識体系を持っているのかという共通の考えがないと先へ進めないだろう、ということになります。そこで、情報処理学会の情報入試委員会で、高校情報科の専門領域を構成する概念や用語、及び活動など、情報科の知識体系をしっかり作ることが必要だねということになり、それを私が引き継いで研究しているところです。

高校情報科の知識体系をどのように構築するか

まず、情報科の知識体系をどのように表現するか、ということですが、例えば、コンピュータ科学領域のカリキュラム標準 (J17:CS)(※1)は3階層になっていますので、そういった階層構造にするのがよいだろう、と。では、何を基準にするか、ということになると、これは学習指導要領、およびその解説が基本ですから、それを元にして作ることにしました。

他に、情報学の体系に対する取り組みとしては、日本学術会議の「情報教育課程の設計指針」(※2)も関係するので、より詳細化する際にはそれを使うことにしました。

※1 https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/j07/ed_j17-CS.html

※2 https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h200925.pdf

分類にあたって、「学習指導要領の第〇章」をそのまま使えばよいかというと、そういうわけにはいきません。

ご存知のように、現在の学習指導要領は、「ア 次のような知識及び技能を身に付けること」と「イ 次のような思考力、判断力、表現力を身に付けること」に分けて書かれているので、そのままでは使いにくいものがあります。

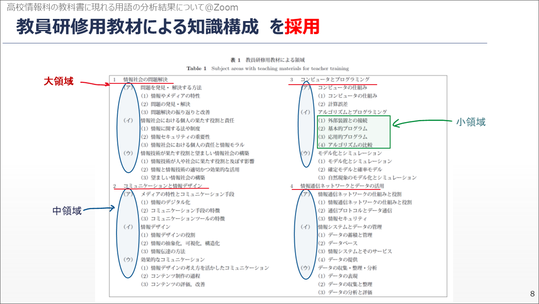

一方、文部科学省からは、「教員研修用教材(高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材)」(※3)が出ています。その分類がこちらのスライドになります。

※3 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416756.htm

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

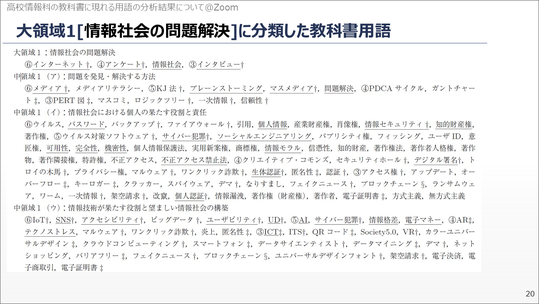

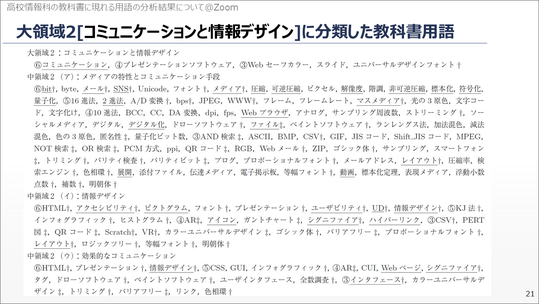

ですので、分類にあたっては、学習指導要領と「教員研修用教材」を元にする。そして、全体を4つに分けているのが「大領域」。その下の(ア)(イ)(ウ)というのが中領域。さらにその下の(1)(2)(3)とあるのが小領域、という形で、大-中-小に分けて知識体系を構築することとしました。

※クリックすると拡大します。

索引掲載用語をベースに用語を抽出する

次に、ある用語がその知識体系のどこにあてはまるのかについては、こちらのスライドにあるように、1、1(ウ)、2(ア)(3)といった形で、コードでどの領域に位置づけられるのかを表すことができるようにしました。

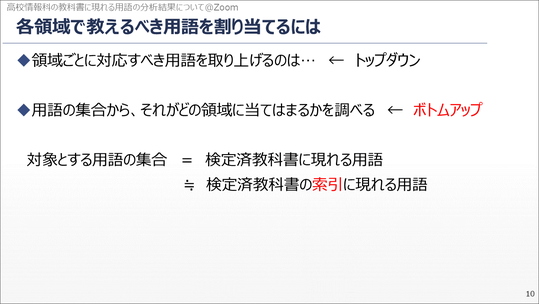

では、大領域の1~4にあたる用語は何か、ということですが、領域ごとに対応すべき用語を取り上げるトップダウン方式でやるのは作業が大変なので、どこかから用語の集合を持ってきて、そこからこれがどこに当てはまるかをチェックするという、ボトムアップ方式でやったほうが簡単だろう、ということになりました。

その元になる用語の集合は何がよいか、ということですが、これは検定済教科書であれば学習指導要領との対応が出ていますので、これを使うことにしました。ただ、教科書の中身を全部チェックするのは莫大な量を相手にして作業が大変なので、索引に出て来る用語に限定してチェックをすることにしました。

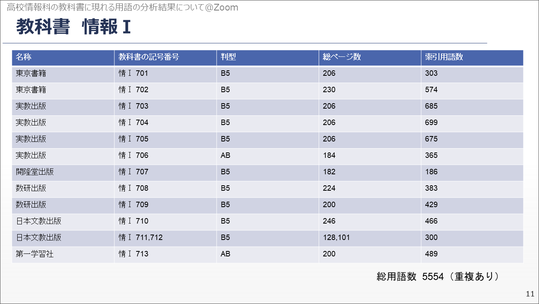

現在出ている検定済の「情報Ⅰ」の教科書は、6社から13種類ありますが、日本文教出版の711と712は分冊形式なので、全部で12種類。この12種類分の索引掲載の用語数が、一番右に書いてあるように5554個です。

※クリックすると拡大します。

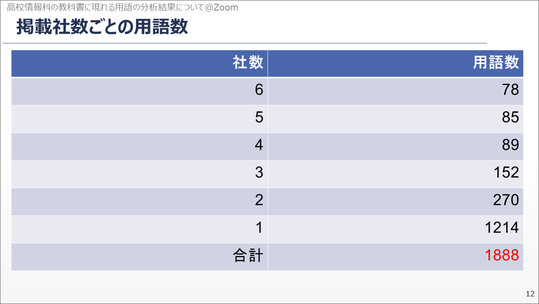

この中には重複がありますので、それをカットしながら、何社がシェアしているかを見ると、全6社に載っている単語が78個、全部で1888個でした。

ただし、同じ意味の単語が異なる表記で掲載される場合もありますので、「CPU」と「中央演算装置」など同義語はまとめて1語として扱います。これが245種類ありました(※4)。

※4 :同義語の数は今後の分析によってさらに増える予定です。それによって、スライド各所に

あらわれる数値は若干変わります。

※クリックすると拡大します。

抽出した用語の位置づけを決める

これを分類するにあたっては、共同研究をしている6人が用語のリストを眺めて、「これはどの領域に入る」と意見を出し合って決めるのが、一番単純で速いだろう、ということになりました。

例えば、電子メールは2(ア)<コミュニケーション>にも4(ア)<情報通信ネットワーク>にも入り、どこか1か所に決められるわけではありません。それから、「問題」や「発表」といった情報分野の特定用語とは考えられない一般的なもの、「抽象化」「グラフ」「要素」など領域に応じて解釈が変わる多義性があるもの、「情報」「データ」など大領域1から4すべてに関連するものは「例外」として、分類しました。こうしてできあがったものを案Aとします。

しかし、それだけでは単なる主観的な分類になってしまうので、学習指導要領解説にその用語が出現するかどうかによってチェックします。

学習指導要領解説には、スライドの下の部分にあるように、いろいろな用語が含まれています。例えば「メディア」は1(ア)に書かれているので、その書かれている場所の内容によって定義ができます。

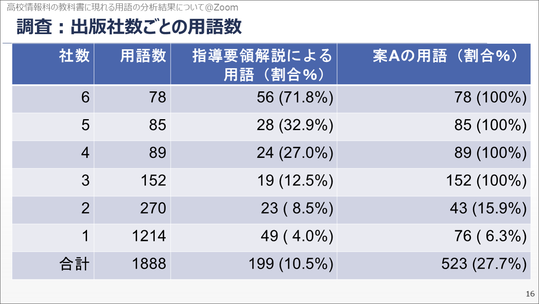

このようにして、全ての用語が定義できればよいのですが、学習指導要領解説もあらゆるものを細かく説明しているわけではないので、われわれが案Aで検討した用語523個のうち、学習指導要領解説に現れた用語は199個だけでした。

学習指導要領解説に登場する199個については、学習指導要領解説によって示される定義と案Aを比較して、議論の上、修正を施して案Bを作りました。これと学習指導要領解説による定義とを比較したら、88.1%一致していました。

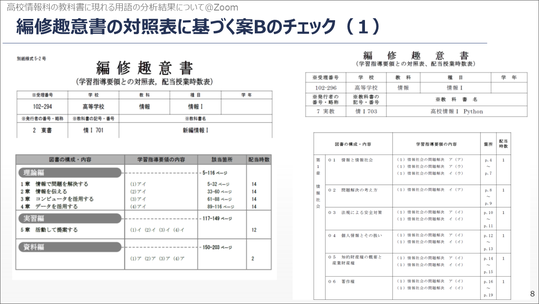

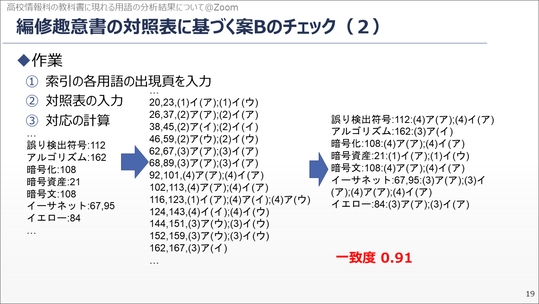

さらに、各教科書会社から出ている編集趣意書、つまり「この教科書の第〇章では△△をしています」ということが全て書かれているものを元に、索引に現れる用語の出現ページから対応する領域を求め、それと案Bを比較しました。すると一致度は91%となり、これなら案Bでよいのではないか、ということになりました。

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

このように分類すると、複数の領域に現れる用語があります。例えば「ブロックチェーン」のように、1(イ)、1(ウ)、4(ア)、4(イ)の4か所に登場するもありました。

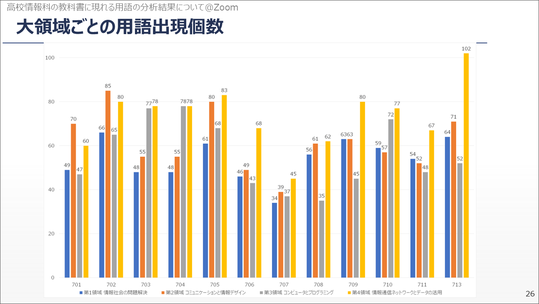

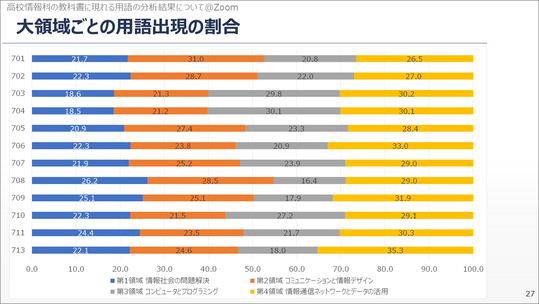

次に、教科書ごとに用語の出現個数を分類してみました。12種類の教科書に出て来る用語を、4つの領域別に分類したのがこちらです。

第3領域の「コンピュータとプログラミング」が多いもの、第4領域の「情報通信ネットワークとデータの活用」が多いものなど、教科書によってバラバラです。ただ、これは用語の個数だけについての話で、説明の手厚さという意味ではありません。

この話は、私たちの論文(※5)に載っているので、こちらをご覧ください。

※5 赤澤 紀子,赤池 英夫,柴田 雄登,山根 一朗,角田博保,中山 泰一:

情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ, Vol.8, No.3, pp.19-34 (2022)

※クリックすると拡大します。

※クリックすると拡大します。

共通教科「情報」20年の用語の変遷

ここまでは「情報Ⅰ」だけの話でしたが、教科書は2003年の教科「情報」の設置以来ずっと出版されてきています。それらの改訂は、「情報A・B・C」が1版、2版、3版。「社会と情報」「情報科学」が1版、2版。「情報Ⅰ」は、もちろんまだ1版です。

※クリックすると拡大します。

これらの100冊余の教科書の全ての索引を調べれば、「情報」で扱われた用語がどのように変遷したかが分かるだろう、ということで、索引に登場する用語を全部打ち込んで調べてみました。

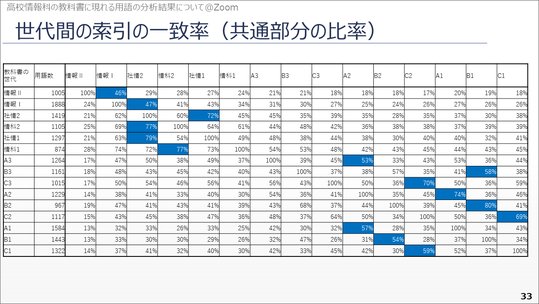

こちらが、世代間の索引がどのくらい一致するかをJaccard係数で示したものです。

※クリックすると拡大します。

例えば、「情報Ⅱ」と「情報I」のJaccard係数が0.188というのは、図にするとこのような形になります。

「情報Ⅱ」に出てくる単語の54.4%は「情報Ⅱ」特有で、45.6%は「情報Ⅰ」と共通であると。逆に「情報Ⅰ」から見ると、75.7%は「情報Ⅰ」特有で、24.3%が「情報Ⅱ」と一致している、ということになります。

世代間の索引の一致率を、共通部分の比率で見ると、「情報Ⅰ」は「社会と情報」の第2版と47%一致し、「情報の科学」の第2版と41%一致していますが、それより前の世代では、一致度は3割、2割と多くはありません。

一致度が高いものを青く塗りましたが、同じ科目の改版なので良く一致している、というだけのことのようです。

細かく見ると、「情報A」は「社会と情報」と共通部分が多く、「情報B」は「情報の科学」との共通部分が多いことがわかります。

※クリックすると拡大します。

さらに、「情報Ⅰ」と「社会と情報」「情報の科学」、「情報A・B・C」の3世代すべてに使われている用語が835ありました。それから、「情報A・B・C」にはなくて後から出てきたものが256あります。

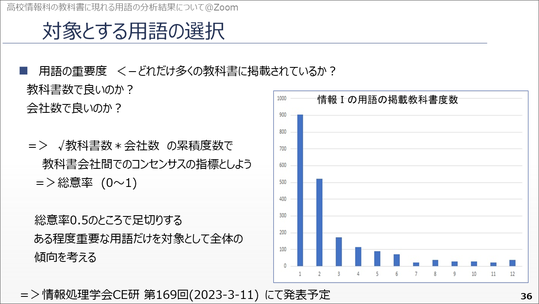

ただし、これは1つの教科書だけにでも載っていたら〇となってしまいますが、本来はある程度共通して掲載されていないと本当に授業で扱われたことにはならないだろう、ということで、スライドにあるように教科書会社のコンセンサスを表す指標「総意率」を求め、総意率0.5のところで足切りをして、ある程度重要な用語だけを対象として全体の傾向を考えることにしました。

※クリックすると拡大します。

このようにして、足切り後の用語数で改めて共通するものを調べたのが、右端の数字になります。このように足切りした後の各分類に現れる用語について、例示したものを以下に示します。

情報科の知識体系化を目指して

現状では、教科書索引に登場する523個の用語に対して、対応する領域の割り当ては終了し、ある程度の信頼性は担保されています。

そして、用語がどこに分類されるかだけでなく、用語がどの領域に分類されるかという特性によって、その用語がどの程度重要かということになりますが、だんだんその重要度合いが分かってきました。

今後の計画としては、用語の重要度レベルをしっかり提示できるようにすること。そして、さらに細かい特徴付けまで行って、最終的に、最初に述べたように情報科の用語集としていきたいと思います。

こちらは、情報入試委員会でしっかり検討していただいて、情報処理学会として「情報科ではこのようなことを学びますよ」という知識体系として公表できるようなればと考えています。

第85回情報処理学会全国大会 イベント企画「2025年度情報入試のトレンド」より