情報処理学会第86回全国大会

高校版GIGAスクールで何を創造するか

神奈川県立希望ケ丘高校 校長 柴田 功先生

今日は、地元神奈川で貴重な機会をいただいて、たいへん嬉しく思っております。希望ケ丘高校は、県立の一番古い学校で、SSHでもあり、進学校でもあり、また定時制も持っているという、非常にミッションの多い学校です。

我々、「ゼッコーチョーズ」と名前を付けていただいていますが、学校ではなかなか苦戦しているところもあります。ただ、情報科の仲間の中では常に「絶好調」で行きたいと思っております。

本日、私からは「高校版GIGAスクールで何を創造するか」というテーマでお話しします。

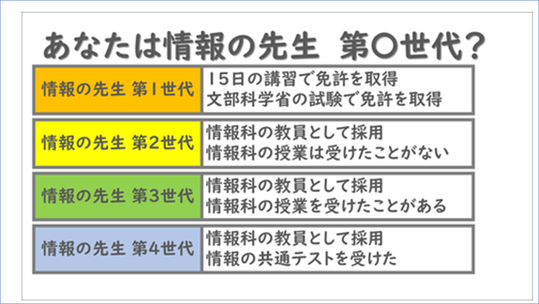

今回登壇した5人の共通点は、もともと情報科の教員だったということです。

ついに実際に情報科の授業をしたことがある先生が校長になる時代がやって来たぞ!ということを、ぜひアピールしたいと思います。

我々は、情報科の先生の第1世代、教員免許を15日間の講習で取りましたが、それ以外にも、情報科の授業を受けたことはないけれど、大学で情報科教員としての教育を受けて採用された先生、ご自身が高校時代に情報科の授業を受けたことがある先生など、いろいろな世代の先生がいらっしゃいます。

今後、「情報」の共通テストを受けた先生も出て来られるでしょう。

先ほど申し上げたように、希望ケ丘高校はSSHをはじめいろいろな役割を担った学校です。私自身も、これまで文部科学省のいろいろな役割をいただいて、教育の情報化の手引きや学習指導要領などに関わらせていただきました。教育委員会が長かったですが、校長としては2校目、4年目ということになります。

高校版GIGAスクールとは?

高校のGIGAスクールというのは、なかなか知られていません。皆さんには、まずこの現状をぜひ知っていただきたいと思います。

下のスライド、日本地図が2色に分かれていますが、何の違いかお分かりになるでしょうか。

これは、青いところが自治体が1人1台端末を用意した府と県、緑色は保護者負担です。

高校のGIGAスクールは、このように日本を真っ二つにするような対応を強いられているという、難しい状況です。

高校版GIGAスクールは、こちらのスライドにあるように、新型コロナのために前倒しで始まりました。本校は現在1年生と2年生、来年度は3年生と全学年が1人1台端末を整備しますが、全部保護者に買っていただいています。

1人1台端末を実現する方法に、BYOD(スマートフォンや自宅にある端末を含めて、持ち込む機種は自由)という言葉がありますが、他にも学校が指定した機種の端末を買ってもらうBYADや、いくつかの仕様を提示してその中から機種を選んでもらうCYODというものもあります。

また、経済的に恵まれていない家庭には、学校の端末を長期間貸し出すことになっています。このように、いろいろな端末が混在した中で、1人1台端末を使った授業を行っています。

※クリックすると拡大します

高校版GIGAスクールの現状がこちらです。

BYODの場合OSが混在することがあり、アプリを使うとOSによっては作動しないということが起こるので、大体がクラウドサービスを使って授業を行っています。

何のための1人1台端末なのか?

「何のための1人1台端末なのか」という課題については、高校は端末を保護者負担で買ってもらうからには、利用目的をより一層明確にする必要があります。

「ノートと鉛筆の代わりになります」と言っても、保護者にとっては、「それなら、ノートと鉛筆でいいじゃないか」ということになります。つまり、「ノートと鉛筆の代わり」というのは、利用目的の「本丸」ではないと思います。

では、何が本丸かと言うと、例えばプレゼンの資料を作るとか、レポートを作るとかいうように、何かクリエイティブなものを作るために必要だと言えば、納得してもらえるのではないかと思っています。

私が一番本丸にしたいのがデジタルポートフォリオです。

「GIGAスクール」というのは、「Global and Innovation Gateway for All:全ての子どもたちにグローバルで革新的な扉を」という意味です。よく考えられたいい名前だと思います。

ですから、GIGIAの端末を使う活動は、グローバルでなければいけない。校内で発表会をしたり、アプリを使ったりしているだけでは、GIGAスクールとは言えません。世界に向かって発信するような取り組みをして、初めてGIGAスクールなのです。

高校のGIGAスクールで大事なのは、こういった木の「幹」の部分を外さないことです。枝葉のところだけでは、保護者は納得してくれません。「オンライン授業のため」「動画コンテンツを見るため」であれば「スマホで十分」と言われてしまうわけです。

パソコンを使う理由としては、やはり「創造的な学び」が大事であって、これをぜひ進めていただきたいと思います。

デジタルポートフォリオで探究的・創造的学びの基盤を作る

世界に発信してこそ、GIGAスクールですので、「創造的な学び」というのは、「情報発信」と言ってよいと思います。

デジタルポートフォリオは、生徒が学びのプロセスをコンテンツとしてまとめていくものです。

例えば、美術で立体の作品を作るときであれば、最初にラフスケッチを描いて、針金などで形を作り、粘土で肉付けして仕上げます。生徒はこのプロセスごとに、動画や静止画、スケッチなどで完成までの活動を記録して、まとめていくという感じです。

他の教科でもスライドに挙げたように、様々な場面で作ることができます。

ポートフォリオは、今までは紙で作っていましたが、これをデジタルでやっていくということを推奨したいと思います。

そして、このように学びの過程を振り返ることが探究的な学びの種になり、創造的な学びがどんどん開花して、生涯にわたって学び続ける基礎になっていくのではないかと思います。

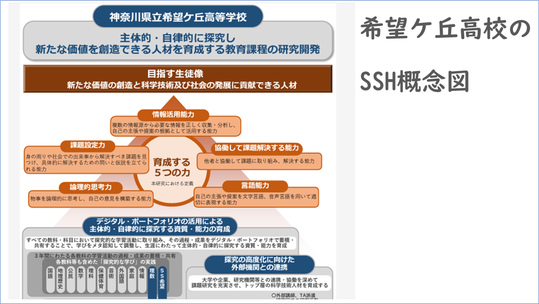

本校のSSHの概念図として、このような絵を描いています。そしてこの一番下の部分に「デジタルポートフォリオ」を入れています。

こういったものを作るのが校長の役目で、先生方と共有して、「こういうことを目指すよ」ということを示すのが大事であると思っています。

※クリックすると拡大します

※クリックすると拡大します

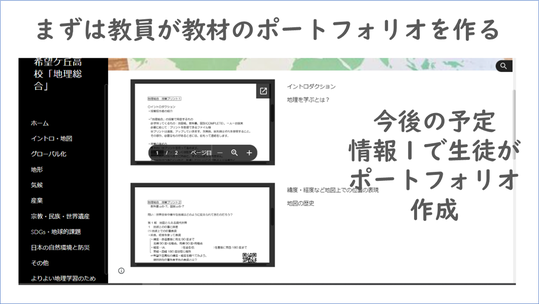

先生方も、ご自身の教材のポートフォリオを作ってクラウド上に資料を置き、生徒には「スライドやプリントはここからダウンロードしてね」と指示しておけば、生徒がいちいち「前回のプリントをください」と言ってくる必要はなくなります。

※クリックすると拡大します

授業の様々な場面で1人1台端末を活用→良い事例は校長が取り上げてほめる!

本校では、この写真のように自分の考えをまとめたり、アンケートで自分の小テストを何回も解いたり、作文を書いたり、と授業の様々な場面で1人1台端末を活用しています。右下の写真のように、簡単な作業ではスマートフォンも併用しています。

また、発表をしたり、教科書とインターネットを併用していろいろな情報源を使って発表資料を作成したり、皆で総合評価をしたり、といった活動も行っています。

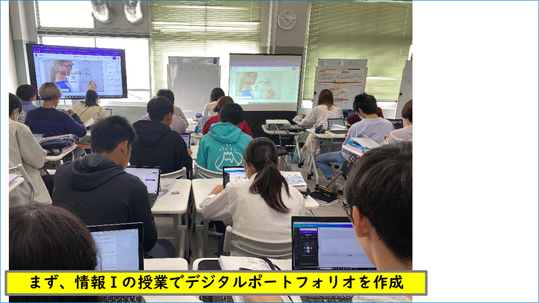

このポートフォリオを、まず「情報Ⅰ」の授業で作っています。そして、「情報Ⅰ」の授業でできるようになったことを応用して、全教科でポートフォリオを作っていこう、ということを示しています。

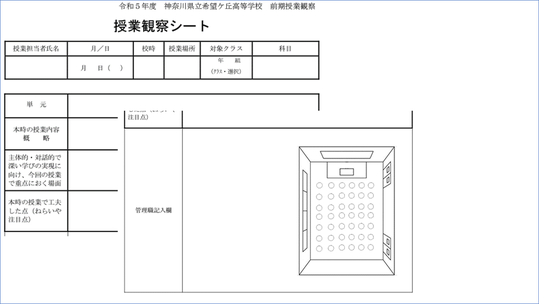

私は管理職として授業観察をする際に、先生方の授業の良かったところを褒めてあげています。校長が授業観察の振り返りで、「あなたの授業のこんなところが良かったですよ」と褒めてあげることが大事です。

※クリックすると拡大します

このコメントのために細かくメモを取ることが重要です。そして、「アンケートフォームでみんなの意見を収集するのはとても良かったですね」など具体的な場面を挙げて褒めまくります。そうすると、先生たちもやる気が出てくるのですね。

※クリックすると拡大します

さらにこれを本校のホームページの「校長通信」に載せます。「希望ケ丘高校の授業は、こんなところがお勧めですよ」ということを、文字通り世界に発信します。

※クリックすると拡大します

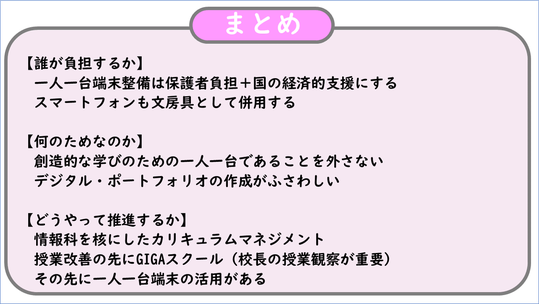

まとめとして私がお伝えしたいのは、1人1台端末は、保護者負担で自分のものとして使っていく方がよいのではないか、ということです。経済的に恵まれない場合には、別に国や県が支援するという形です。

また、スマートフォンも、1人1台端末の一つとして併用してよいと思います。我々大人は、パソコンもスマートフォンも使い分けているわけですから、場面によって使い易い方を使うということがよいでしょう。

そして、創造的な学びのためのデジタルポートフォリオを作るために1人1台端末を使うようにする。そのためには、情報科の授業を核にして、全ての教科でICTを使った授業ができるようにしていくカリキュラムマネジメントが必要です。だからこそ、「情報I」は1年生に置くのが大事であると思います。

情報科は共通テストの話で盛り上がりがちですが、やはり全ての教科でICTを使うための基盤を作るというミッションも忘れてはならないなと思います。

そして、授業改善をするためにGIGAスクールがあるということ。1人1台端末を使うことを目的にするのでなく、授業改善をいけば、自然に1人1台端末を使いたくなると考えています。

情報処理学会第86回全国大会 直前! 新課程「情報」2025年度入試講演より