神奈川県情報部会実践事例報告会2024オンライン

情報科をめぐる状況

国立教育政策研究所 田﨑丈晴先生

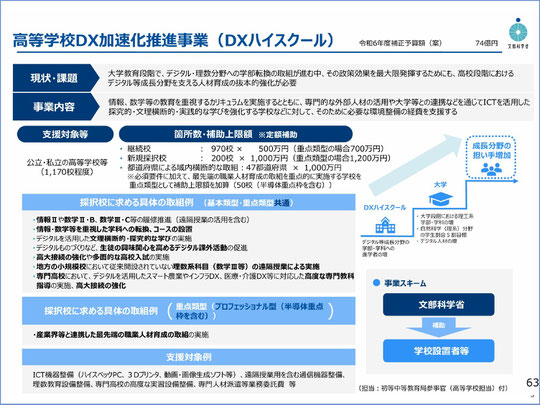

令和6年度補正予算におけるDXハイスクールの位置付け

10日前(12月17日)に令和6年度の補正予算が成立しました。その中に、DXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)の予算も組まれています。

このスライドの「現状・課題」のところには、大学におけるデジタル・理数分野への学部転換の取り組みが進む中、その政策効果を最大限に発揮するためにも、高校段階においてもデジタル等成長分野を支える人材育成の抜本的強化が必要、と書かれています。

DXハイスクールは、そういった人材育成を支援する取り組みです。教育活動のために何を買うのか、外部人材による支援についてどこにお願いするかという検討ももちろんありますが、その先には、このスライドの「採択校に求める具体の取組例」にあるように、「情報Ⅱ」や数ⅡB、数ⅢC等の履修推進や情報・数学を重視した学科・コースの設定、デジタルを活用した文理横断的・探究的学びの実施などの取り組みを通して、高校段階においてもデジタル等の成長分野を支える人材育成に寄与していただくことを期待するものです。

※クリックすると拡大します

現在「情報Ⅱ」を開設している学校は全体の14.4%と、非常に厳しい状況です。しかもこれは学校数であって、「情報Ⅱ」は選択科目ですから、実際に学んでいる生徒数で見ると、もっと少なくなるということになります。

DXハイスクールの取り組みを通して、この設置率がどのくらい上がってくるかというところに、大いに期待したい、期待と言うよりお願いに近い思いでおります。

「DXハイスクールの採択要件には『情報Ⅱ等』とあるから、別に必ずしも『情報Ⅱ』でなくてもよいだろう」と考える学校もあるとうかがっていますが、まずは「情報Ⅱ」をしっかり履修できるように取り組んでいただいて、デジタルを活用した文理横断的・探究的な学びの充実につなげていただきたい。そのためには、情報Ⅱの設置率が伸びてほしい。そして、近いうちに「情報Ⅰ」だけでなく「情報Ⅱ」の履修も順調だね、と評価される日が来てほしいと、切に願っています。

※クリックすると拡大します

DXハイスクールに期待すること

「情報Ⅱ」の開設が14.4%ということは、言い換えれば「情報Ⅰ」しか学んでいない学校が大多数、ということです。

高校の卒業単位74単位のうち、「情報I」の2単位だけでは、「情報」で学んだことが記憶の彼方になって卒業してしまう可能性もあります。

そうなれば、デジタル人材の育成も一層難しくなってしまいます。こういった観点からも、国としてDXハイスクールの取組みに期待したい、ということになります。

DXハイスクールの採択校数は、2024年度は1010校で、専門学科情報科設置校については、そのほとんどが採択されています。今回の補正予算措置で、新たに採択される学校が出て来ますが、全ての専門学科情報科設置校が採択されることを願っています。

DXハイスクールに採択された学校に対しては、こちらの3つの学会と1つの団体が、既に支援表明を出していますので、こういった専門家の方々と一緒に取り組むことができます(※1)。

また、情報処理学会は来年(2025年)3月立命館大学のいばらきキャンパスで全国大会を開催しますが、そこで「第7回中高生情報学研究コンテスト全国大会」が開催されます。

既に今回の全国大会の出場校は決定していますが、DXハイスクール採択校の皆さんがこのコンテストを見学して、同世代の人たちが情報学の観点でどのような研究をしているのかということを生徒たちが見る、あるいは先生方が視察するという予算の使い方もできますので、ぜひ参考にしていただき、来年はぜひDXハイスクールの予算で、全国津々浦々の高校が全国大会に参加できるようになればと思います。

情報科の授業が目指すべきことは…

こういったDXハイスクールの取り組みだけでなく、デジタル等成長分野を支える人材育成という観点から見ると、「情報Ⅰ」は、「数理・データサイエンス・AI」の「基礎的リテラシー習得」のための科目で、全員が習得すべき、という位置づけにあります。

さらに、「情報Ⅱ」や専門教科「情報」を学んだ一部の生徒が、「応用基礎レベル」に達することを期待しています。

今後、DXハイスクール、あるいはSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)のから、AIやデータサイエンス、プログラミングにしっかり取り組む学校がどんどん出てくることを期待しています。そのためには、「情報Ⅰ」をしっかり実践した上で実践されるということが非常に重要です。

※クリックすると拡大します

今日も様々な実践事例を紹介していただきましたが、情報科の目標として、「情報社会に参画する」あるいは「情報社会の発展に寄与する」べく、社会課題を発見し、解決していくという面があります。ですから、「情報」で学んだことを使って社会に貢献できる力を身に付けられることを目指して取り組んでいただきたいと思います。

※クリックすると拡大します

そして、大学入学共通テストが目前に迫っていますが、共通テストはゴールではありません。参考書をめくるだけで情報の学びが終わってはいけないのです。

そして、「情報活用能力」の育成こそ、情報科の使命であることを忘れないでいただきたい。共通テストに「情報I」が入ったのは、情報活用能力をしっかり育成して、その身に付けた力をもって大学で活躍してほしいということです。

平成28年12月の中教審答申で、「デジタル人材の裾野を広げる」ということが示されていますが、学習指導要領3年目の今は、その実現の状況が問われています。来年3月にはこの学習指導要領で学んだ初めての卒業生が出ますが、同じタイミングで学習指導要領の実施状況調査が行われました。分析はこれからですが、先生方の実践の成果がこれから見えることになります。

※クリックすると拡大します

そして、「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」、専門教科情報科の学びを通して、情報技術を活用した問題解決の力や新たな価値を創造する力を養い、情報社会に参画する態度や寄与する態度をしっかり育てた暁には、この学習指導要領前文にあるように、「豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる」、「多様な人と協働しながらさまざまな社会的変化を乗り越える」といった力が身に付くであろうと確信しています。

社会の未来を担っていく人材を育成するのは、まさに情報科であることを胸に留めて、情報教育を推進していただきたいと思います。

中教審諮問における情報活用能力育成の位置付け

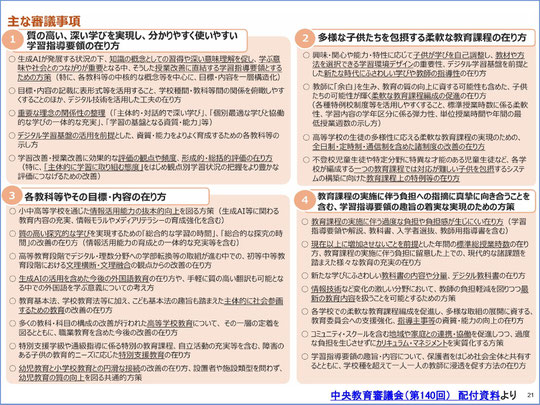

さて、昨日(12月25日)、中央教育審議会(第140回)が開催され、その中で文部科学大臣に対して、初等中等教育における教育課程の基準等の在り方に関する諮問が行われました。

こちらがその内容の概要資料です。

「子供たちを取り巻くこれからの社会の状況」として、1番目に「不確実性の高まり」の例として「生成AI等デジタル技術の発展等」が挙げられています。

また、「現在の学校現場の状況」には、「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」が提示された後、「GIGAスクール構想の1人1台端末の活用などを通して大きな成果を上げ続けている」ということが評価されています。

一方で、「顕在化している課題」に、「主体的に学びに向かうことができていない子どもの存在」や、「学習指導要領の理念や趣旨の浸透が道半ば」であるとして、デジタル学習基盤の効果的な活用の必要性が謳われています。

「道半ば」という点に注目しましょう。道半ばであるから、今後もこの道を進んでいく、ということです。この点においては、現行学習指導要領の理念や趣旨を今一度振り返るキーワードとも言えるでしょう。

※クリックすると拡大します

それに当たっての主な審議事項として、「1.質の高い、深い学びを実現し、わかりやすく使いやすい学習指導要領の在り方」では、「生成AIが発展する状況の下、知識の概念としての習得や深い意味理解を促し、学ぶ意味や社会とのつながりが重要となる中、そうした授業改善に直結する学習指導要領にするための方策」、「デジタル学習基盤の活用を前提とした、資質・能力をよりよく育成するための各教科等の示し方」を検討していただきたい、ということが挙げられています。

また、「3,各教科等やその目標・内容の在り方」の1番目として、「小中高等学校を通じた情報活用能力の抜本的向上を図る方策」とあります。まさに、「来た!」という感じですね。少なくとも、情報科の先生にはそう思っていただきたいです。

入試がゴールではない、というのはここにもつながります。情報活用能力を育成することが情報科の使命であり、この1番目に掲げられたことに小中高を通じた情報教育のアンカーである情報科がどのように位置付けられ、情報活用能力の育成に関して貢献すべきことは何か。今後、中教審の会議で議論され、答申をいただくことになります。

私を含め、情報教育の関係者として、この「情報活用能力の抜本的向上を図る方策」に対して、どのような答申をいただけるのかと、楽しみにしたいと思います。中教審での議論に、今後注目しましょう。

さらに、「3,各教科等やその目標・内容の在り方」の2番目には、「質の高い探究的な学びを実現するための『総合的な学習の時間』、『総合的な探究』の時間の改善の在り方(情報活用能力の育成との一体的な充実を含む)」とあります。

要は資質・能力の基盤としての情報活用能力がとても大事であるからこそ、情報教育をますます充実していこうという意思の表れであると受け止めています。

そして、3つ目の「高等教育段階でデジタル・理数分野への学部転換等の取り組みが進む中での、初等中等教育段階における文理横断・文理融合の観点からの改善の在り方」は、DXハイスクールの取組や成果が問われる点なのかもしれませんが、情報教育の高大接続の観点からも、注目できる点だと思います。

その2つ下には、「多くの教科・科目の構成の改善が行われた高等学校教育について、その一層の定着を図るとともに、職業教育を含めた今後の改善の在り方」も諮問されています。先ほど「道半ば」という言葉がでてきましたが、道半ばの、その道を行くに当たって、今の学習指導要領の、より上の考え方・理念が「より一層の定着を図るとともに」と示されています。今、私たちがすべきことは何か、というのがここからも読み取れるのではないでしょうか。

一方で、この諮問では働き方改革に資する話や、全体的な学習指導内容の分量の話といったことも併せて示され、令和8年、つまり再来年に答申されるという予定で、今後議論が進められていくことになります。

※クリックすると拡大します

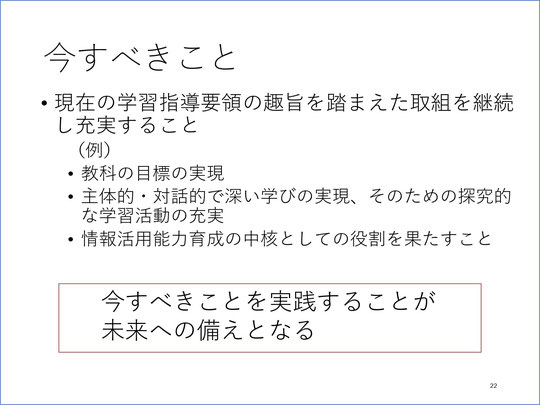

今すべきことは何か

ということで、私たちが今すべきことをスライドに挙げました。

現在の学習指導要領の趣旨を踏まえた取り組みを継続的に行って、それを充実させることが、未来の備えになります。ですから、今、主体的・対話的で深い学びの実現に当たっては、探究的な学びの充実を図ることが肝要です。

今、先生方は道半ば、取り組みの途中であって、これから指導力を一層向上させ続けていくことが、次の学習指導要領への備えにつながっていくことになります。

先ほど情報科の目標を申し上げましたが、学習活動を通して、「情報や情報技術を活用して問題を発見・解決する」。この「通して」ということがポイントです。

これを実現していくためには、教科書の内容を年35回~70回の授業に分けて、個別の知識事項をひとつずつ教えればよいということではありません。

先生方の授業によって、生徒情報科として育成を目指す資質・能力を十分身に付けられるよう授業改善に取り組む模索が、次の学習指導要領につながっていくと考えています。

共通教科情報科は、情報活用能力の育成する中核としての役割を担っていますが、カリキュラム・マネジメントに取り組む中で、情報科の学びの成果が、他の教科や総合的な探究の時間に生かされることが重要です。今後、校内での取り組みを充実させていくために、情報科の教員として何ができるか、というところですね。これまで校内調整に御苦労されている先生方もいらっしゃるかもしれませんが、学校全体で情報教育が行われるよう取組みを続けていただきたいと思います。

ということで、以後は復習になりますが、情報活用能力は、単にICTを活用すればよいというものではありません。これについては、すでに校内の先生方にお伝えいただいていると思いますが、では何をするかということについては、このスライドでお示ししているとおり、情報と情報技術を活用した問題の発見・解決を行う。このことを通して情報社会の発展に寄与していくというところは、改めて確認したいところです。ICTは、ただそのものとしての機器やクラウドサービスの使い方を学ぶのでなく、生徒が自分の力で目的をもって問題解決の壁を乗り越えていくために使っていくということなのです。

共通教科情報科の目標についても、先ほどからもお話ししているように、資質・能力の3つの柱で、ご覧のような目標設定がされています。

「新たな価値の創造」については、「情報Ⅱ」に書かれています。今後DXハイスクールの採択校で「情報Ⅱ」の授業をするときには、新たな価値の創造を目指して、ワクワクするような展開を目指してほしいと思います。

その実現に当たっては、「情報科の評価の観点及び趣旨」の「主体的に学習に取り組む態度」の中で、情報と情報技術を活用するだけではなく、「自ら評価し改善しようとしている」という学びが実現されて、PDCAサイクルが回せるような授業を、1つでも多く実践していただきたいと思います。

専門学科情報科では、学習指導要領の「思考・判断・表現」の評価の観点として、「創造的に解決する力を身に付けている」書いてあります。こちらはより専門的な視点で、新たな価値の創造に向けて、お取り組みいただきたいと思います。

サイクルを回して「より良い」を目指す問題解決

問題解決の場面では、必ずPDCAサイクルを回してくださいというわけではありませんが、PDCAサイクルに代表されるように、サイクルを回してさらなる改善を目指すという取り組みには、様々な方法があります。

うまくサイクルを回して、より良い成果を目指し、その先に新たな価値の創造を目指す行動を起こすことができることが重要です。

生徒たちにいきなり「さあ、プランを立てなさい」と言っても、問題解決ができるわけではありません。「情報Ⅰ」や「情報Ⅱ」の学びの中で、プランについてはこのスライドにあるように、ロジカルに課題を深掘りして明確にしたり、課題を発見しやすく情報を可視化するなどの取組があるわけです。

そういったことを踏まえて、「より良い」を目指す取り組み案の実施(Do)、それを支える評価(Check)や改善(Action)をして、サイクルが1周回るような授業を目指していただきたいと思います。

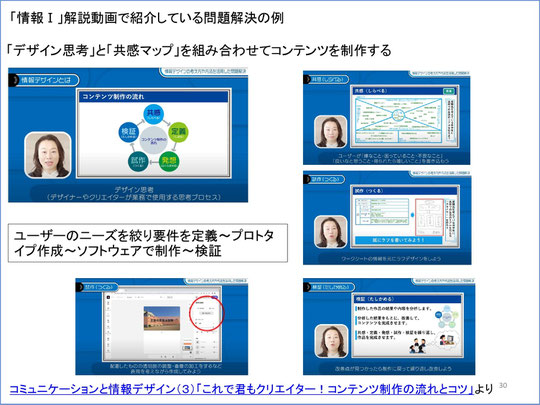

このように、サイクルを回して「より良い」を目指す取り組みの中には、「デザイン思考」という考え方もあります(※2)。

※2 「情報Ⅰ」解説動画 「コミュニケーションと情報デザイン」

(3)「これで君もクリエイター!コンテンツ制作の流れとコツ」

※クリックすると拡大します

また、「情報Ⅱ」のコンテンツ開発でも、大きなサイクルの中に小さなサイクル(作りながら考える)が回して改善を図るストーリーで紹介しています。サイクルを回して「より良い」を目指すことの参考にしていただきたいと思います。

最近、DXが注目される中で、「デザイン思考を活用してDX」ということがよく言われます。こういったものを活用して、新たな発想力を目指していただきたいと思います(※3)。

※クリックすると拡大します

また、「情報学の参照基準」の中では、「システム思考」や「計算論的思考」も謳われています。こういったものを活用して、問題解決や新たな創造の足掛かりとする参考にしていただきたいです。

※クリックすると拡大します

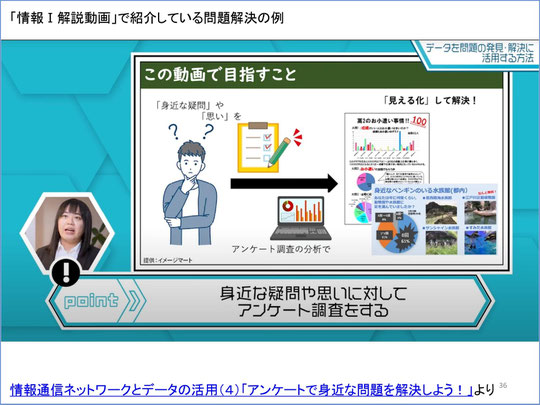

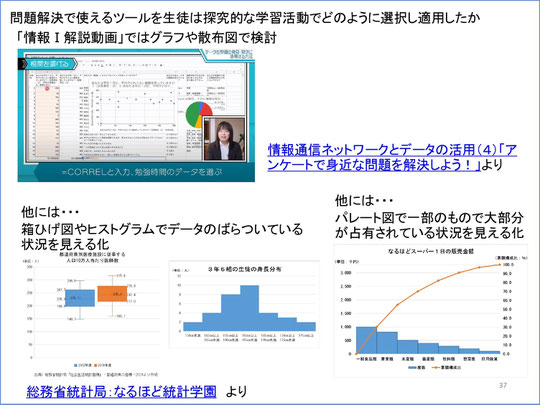

データの可視化を問題解決に役立てる

「情報Ⅰ」の「データの分析」の授業でグラフを書くのがゴールではないということは、ご承知いただいていると思いますが、ではなぜグラフを書くのかと言えば、データを可視化して問題解決に役立てるためです(※4)。

※4 「情報Ⅰ」解説動画 情報通信ネットワークとデータの活用

ですから、問題解決において、例えばデータのばらつきを見て問題解決の足掛かりにしたいから箱ひげ図を書いたり、あるものの占有率を見るためにパレート図を書いたりというように、どのような傾向が見たいのかを決めて可視化していくために「データの活用」があります。

ですから、グラフが書ければよいというわけではなく、可視化することでどのような問題解決ができるかを生徒それぞれが考え実行できるようになることが、重要ということになります。

※クリックすると拡大します

※クリックすると拡大します

生徒たちが自発的に取り組む探究活動のヒント

さらに、「探究」のヒントの考え方です。

「情報Ⅱ」で学んだことを総合的に扱って、生徒自身がやりたいことを実現していくのを、先生が応援することについて、「情報Ⅱ」の解説動画がありますが、ここである生徒のエピソードが示されています(※5)。

※5 情報Ⅱ解説動画「【情報Ⅱ】情報と情報技術を活用した問題発見・解決の探究」

※クリックすると拡大します

これは、先生が「これをしなさい」と指示をしたわけではなくて、オンライン文化祭のシステムを作ろうと生徒たちが中心に取り組んだことについて、先生は助言をすることにとどめて見守っていかれた、という事例です。

こういった取り組みを通して、生徒たちが情報システムというものが様々な要素でつながっていることを改めて認識したり、単にシステムを組み上げるだけでなく、「オンライン文化祭に行きたい!」と思うような画面構成でなければならない、などいろいろ気付くことがあるわけです。

このように、一人ひとりの生徒が気づいて、それを持ち寄って1つのものを作り上げる中で深めていく学習姿勢が、探究の内容に表れていると思います。こういった体験を、「情報Ⅱ」の授業の中でぜひ経験できるようにしていただきたいと思います。

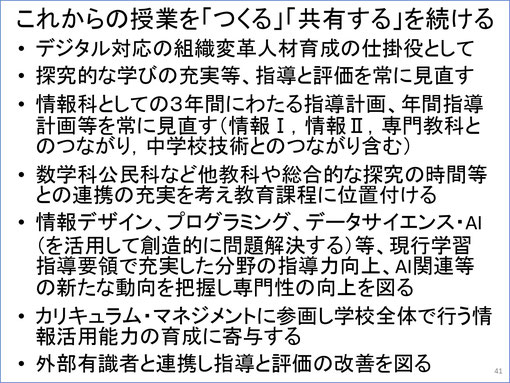

授業のさらなる改善のために

最後に、こちらは毎回お示ししているものです。

今までは、これは「お願いします、頑張って実現しましょう」ということで、お示ししていましたが、これからは、こういったことが、今どこまで実現できていますか、あなたの学校ではもうできましたか、というチェックリストとして活用いただけたらと思います。

先生方をバックアップする研修も、全国の各自治体で行われています。そういった際にも、ここに挙げたような観点で、どこまで実現できているのかをご確認いただいて、先生方の一層の指導力向上、魅力ある授業につなげていただきたいと思います。

神奈川県情報部会実践事例報告会2024オンライン オンデマンド発表より