事例42

高大連携とIT教育

~環境情報の協同利用を通して環境教育やICTのもの作り、データ解析を学ぶ

東京大学情報基盤センター 中山雅哉先生

「デジタル百葉箱」を用いて環境情報を一括管理する

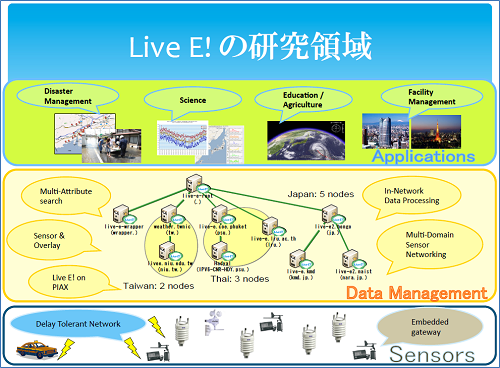

今回ご紹介する「Live E!」という研究活動は、学校や組織、個人が設置運営するデジタル百葉箱を用いて、地球の生きた環境情報を自由に流通・共有させる情報基盤を作るという目的で設立された共同研究の組織で行っている活動です。

この組織は Live E! 協議会と呼ばれ、複数の大学、国公立の研究機関および企業の研究所、高等学校などで構成されています。

ここでは、自然科学に関する教育プログラムを作ったり、災害時の情報提供などの公共サービスに活用したり、収集されたデータのビジネス利用を検討するなど、様々な活動が行われています。

これまでの百葉箱は、小学校の校庭に木箱が置かれており、その中に温度計や湿度計といったセンサーが置かれていました。それを誰かが1時間に1回見に行って、観測データを記録する形で利用されていました。一方、デジタル百葉箱は、下の右側の図に示したように百葉箱っぽい形状の装置に、気温、湿度、気圧を観測するセンサーが入っています。そして、上の方には雨粒が当たることで降雨量を測るセンサーがあります。また、黒い部分が3点ありますが、この間に超音波を流し合うことで風向と風速を同時に測定するセンサーとなっています。

このデジタル百葉箱の下から小型のネットワークPCをケーブルでつないで定期的に環境情報を計測します。デジタルの利点は、データがデジタルで取れるだけでなく、PCから定期的にデータを読み取ることができるので、短い時間間隔で自動的にデータ取得ができることです。現在は、1分もしくは5分間隔でデータを取得するようにしています。

紹介した以外の形状のデジタル百葉箱(観測ユニット)も利用されており、小型のネットワークPCも複数の種類がありますが、観測されたデータは、ネットワークを経由してサーバに同じデータ形式で送信する仕組みを作っています。

インターネットに接続できる環境があれば、デジタル百葉箱が設置してある場所からデータを定期的にアップロードでき、サーバではそれらをまとめて記録しているため、複数箇所の環境情報を一括して扱うことができるようになります。

大学は高校への機器設置とともに環境教育・研究活動をサポート

これを高大連携で行う事業にしました。きっかけは、東京都立工業高等学校校長会で、Live E!協議会代表の江崎浩教授(東大)から、Live E! の活動について紹介したところ、何名かの先生から「面白い活動なので、うちの学校も一緒に加わりたい」という手が挙がったことでした。そこで、東京都立工業高校を中心とした公立高校、千葉県立柏の葉高校など興味を持っていただいた学校と、東京大学・慶應義塾大学・上智大学・首都大学東京の間で覚え書きを結び、大学側で機器の設置を行うと共に、高校で行われる環境教育・研究活動の教育のサポートを行うことになりました。

具体的には、高校や大学に設置されたデジタル百葉箱から得られる環境情報を教育(主に環境教育)に利用することを、高大連携で行っています。例えば、都立戸山高校や都立多摩科学技術高校では、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の研究活動の中で、我々もサポートを行っています。また、柏の葉高校では、サイエンスパートナーシッププログラム(SPP)に提案していただき、そこで学習活動や授業を行うという協力を行ってきました。

この他、震災支援で岩手県立大槌高校でもICT教育の一環として授業を実施しました。

高校のデジタル百葉箱の設置場所は、概ね屋上としました。地上に置くと、PC をネットワークに接続するための配線や電源ケーブルを配線するのが大変なためです。

大学のデジタル百葉箱の設置場所も同様に、概ね屋上ですが、東京大学の田無演習林などでは、地上付近に置かれています。このように、デジタル百葉箱が設置されている環境は異なりますが、都内を中心に約30か所以上に置かれていることになります。

Live E! 協議会では、気象センサーをいろいろな場所に置いて、その場所の環境情報を集めて活用するという役割を担っているため、いろいろなタイプの気象センサーの情報を集めるためのデータ形式の標準化の取り組みも行っています。さらに、集めた環境情報を1か所のサーバに集中して置くのでなく、いろいろな場所に分散し、それを共有して使う仕組みの研究などにも取り組んでいます。

様々な気象現象をデータ解析からとらえる

次に、定期的に観測された環境情報の活用方法ですが、サーバでは、最新の観測データを Web で提供するようにしており、一覧の中から特定のセンサーを探して見る方法が最も簡単な利用方法となります。この他には、自分が関心を持つ観測点のデータだけをサーバから取得するプログラムを書く方法も提供されています。

さらに、プログラムを工夫することで、複数地点の指定した時刻の過去データを取得することもできるようになります。

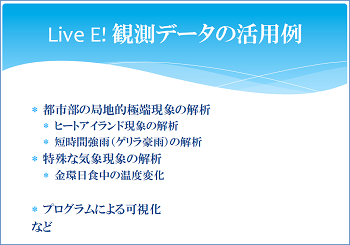

続いて、環境情報を用いて、実際にどのような活用ができそうかの例を挙げてみましょう。観測地点は首都圏が多いので、局地的極端現象として、ヒートアイランドやゲリラ豪雨のような現象の解析ができます。あるいは数年前の金環日食のような特殊な現象の時に複数地点の気温がどのように変化したか、ということも解析ができるようになります。

これは、ゲリラ豪雨が発生した時の観測事例です。2010年に練馬地区に激しい集中豪雨が降り、大きな被害が出ました。その時に、ちょうど練馬工業高校に設置されていたセンサーだけが、1時間以上、100ミリ以上の大雨がずっと続いたという観測結果が出ています。いろいろな場所で、どのように雨が降ったかということを見てみると、東京西部で最初に強い雨が降り始め、その後、時間とともに降雨場所が東に移ってきますが、練馬地区だけが局所的に豪雨になったという様子がよくわかります。

金環日食の時の各地の気温変化のグラフがこちらです。ちょうど太陽が隠れて金環状態になったのが朝の7時半近くですが、食が始まった時刻頃からは、(本来は気温上昇が生じる時間帯でも)気温が上がらず、金環が終わった後でも、気温が少し下がっており、その後で、気温が上昇していくという傾向が広域で観測できることがわかりました。また、場所ごとに気温の変化に差が生じることも観測されていました。

解析プログラムや機器の開発も自分達で。サイエンスコンテストへの参加も

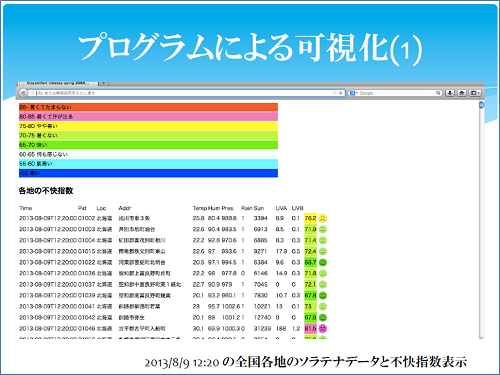

これは、自分でプログラムを作ると、どのようなことができるを示した例です。ここでは、Live E! 協議会が設置したデジタル百葉箱とは異なり、KDDIとウェザーニューズで提供している「ソラテナ」データを可視化したものとなります。「ソラテナ」データとは、全国各地のKDDIの基地局に設置されたセンサーのデータを観測しているものです。そのデータを、東京大学と共同研究することで Live E! サーバで提供するデータ形式で利用できるようになったため、同じ形式のプログラムで表示ができるようになりました。

この「ソラテナ」のデータを用いて、各観測地点の不快指数を計算して、行表示するプログラムを工夫すると、google map を用いて地図上に表示する形で表現することもできるようになります。

2012年から Live E! サーバが提供するデータを有効活用していただくことを目的として、若手研究者や大学生・高校生を対象としたサイエンスコンテストを実施しています。このコンテストでは、

・Live E!のプロトコルに対応したセンサーを自分達で作るセンサー開発部門

・Live E!で収集したデータを解析して、そこで得られた知見発表するデータ解析部門

・Live E!で提供するAPIを用いてアプリケーションを開発するプログラミング部門

の3つの部門が用意されています。コンテストの応募の詳細は、Live E!のホームページで紹介されていますので、そちらを参照していただければ幸いです。

*情報処理学会第78回全国大会イベント企画講演より