【授業事例22】

動画教材による学習を支援する仕組み作り~「社会と情報」で論理回路を学ぶ

早稲田大学高等学院 金田千恵子先生

本校では、「社会と情報」を主軸に、1年次・2年次に分割して1単位ずつ履修しています。1年次は座学による理論中心の授業で、2年次はコンピュータ操作を併用した授業構成です。「社会と情報」の枠に限定せず、情報技術の理解をより深めるために「情報の科学」の単元の内容も取り入れるなど、多様な授業を行っています。

情報で教えなければならない内容は多いので、授業内で十分に解説する時間が取れない単元もあります。そこで、本校では授業を補うために動画を教材として、自学自習をさせる試みを始めました。その1つとして、1年次1学期に行う論理回路の単元で、基本的な理論は動画で自習し、授業では実験教材を使用して論理回路の動作を確認する、という授業を行っています。今回は、この授業についてお話しします。

「社会と情報」2単位を1・2年次に分けて学ぶ

まず、本校の1・2年次の授業計画を説明します。1年次は、Webポータルサイトを利用して、メールや掲示板などを通したコミュニケーションを行うためのリテラシーや情報のディジタル化、論理回路、著作権法、情報伝達の仕組み、高度情報社会での情報システムなどを、1クラス約40名を1つのコンピュータ室で座学で行います。

2年次では、1クラスを二分割して2つのコンピュータ教室で実施しています。2年次は、情報を収集し分析したものに適切な処理を行った上で発信できる力を身につける内容になっており、Webページの作成と統計処理が柱になっています。特に2・3学期は「統計処理とデータ分析」に主眼を置き、3年次の「総合的な学習の時間」で執筆する卒業論文に欠かせない内容になっています。

コンピュータ内部の構造を理解させるために実際の論理回路に触れる

1年次1学期に行う論理回路の内容は、学習指導要領では「情報の科学」で扱う内容ですが、コンピュータ内部の構造を理解させるためにも重要な内容です。本校では、基本回路「AND」「OR」「NOT」回路の仕組みと真理値表による入出力の結果を解説しています。この単元の学習目標は、基本回路を組みあわせた図を提示し、出力される値の確認を行うことで、半加算・全加算回路の理解を深めることですが、実際にはコンピュータの内部では電圧がかかるか・かからないかで演算して情報を処理しています。そのため、現在の学習方法では、回路を通る演算過程をイメージさせることにとどまり、論理回路と実際のコンピュータ内部の演算回路との関係が理解しづらいのでないか、と考えました。

動画教材で理論を自習、授業では実験を

そこで、先に述べたように、基本的な理論は動画教材で自習し、習得したものとして授業では実験教材を使って実際に論理回路を組み立てて動作を実験し、確認することにしたのです。

自己学習支援のために、パワーポイントによる資料をメインにした動画教材を作成し、Webサイト上で公開しました。生徒には、あらかじめこの単元のワークシートを配布し、動画教材を見ながら取り組むよう、課題として与えました。

動画を見た生徒からは、「黒板や静止画を見て説明を聞くよりもわかりやすい」「携帯でも簡単に見ることができて便利だった」「具体的な例を目の前で実践してくれるのでわかりやすく、イメージが浮かんでくる」など好意的な感想が得られました。

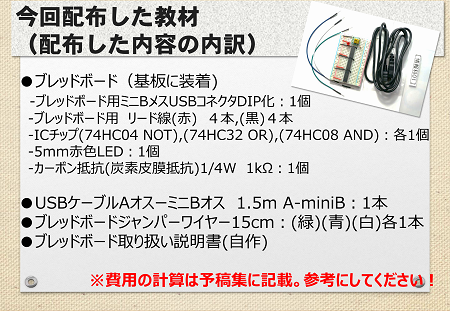

論理回路の基礎理論は動画教材で学習したものとして、授業では実験教材を作って論理回路の動作を実験で確認します。教材は、ブレッドボード上にAND・OR・NOT回路のICチップを装着し、ICチップのピン先にリード線から電圧を入力することで、出力側に装着されている赤色LEDを点灯させるという単純な構造です。生徒に渡したキットは下図の通りで、1セットあたり約739円で製作できました。

生徒は2人1組で教員の説明と回路図を見ながら、協力して、回路が埋め込まれているICチップに電圧がかかるようにリード線を配線していきます。配線の説明は、書画カメラで教員が実演する手もとを映したものを生徒の席のモニターで見せながら行いました。

パソコンの仕組みの可視化が理解を深めるきっかけに

授業は1コマ(50分)で行いました。最初はやや戸惑いながらも、次第に慣れてAND、OR回路の実験まで順調にこなす生徒が多く見られました。生徒の感想を見ると、「実験をやることでより理解を深めることができた」「とても楽しく、パソコンの基本的な仕組みがよくわかった」「AND回路やOR回路を動画と紙で理解したものを、実際に手で動かすことでより深く理解できた」といった声が上がっていました。

私自身は情報工学科の出身ではなく、秋葉原のキットショップにも初めて足を踏み入れたほどでしたが、結果的に動画教材を公開し、生徒の自学自習を支援することで、授業ではより発展した内容を扱うことが可能になりました。生徒の反応もよく、授業を受ける上で知っておくべき内容を、事前に勉強していかなければならないという緊張感が生まれたようです。今回の動画教材を閲覧した生徒のうち、約3割がスマホから閲覧していました。スマホやタブレットの普及により、外出先でも学習できる動画は生徒にとって今後も有益な学習ツールになると考えられるので、他の学習単元でも動画教材を制作していく予定です。

※参考

25セット作ったため、1人当たりの経費は739円

※第62回ICTE情報教育セミナー(2014年5月18日 武蔵大学)ポスターセッション発表